TCFD提言への賛同

気候変動問題が深刻化する中、金融安定理事会(FSB)が設置した気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)は、2017年に気候変動関連の情報開示の枠組みを纏めた最終報告書(TCFD提言)を公表しました。TCFD提言では、投資家が気候関連のリスクと機会を適切に評価し、投資判断を行えるよう、企業に気候変動にかかわる情報の開示を促しています。三菱自動車は、気候変動がもたらす中長期的なリスクと機会が事業に影響を及ぼす可能性があるとの認識のもと、2021年7月にTCFD提言への賛同を表明しました。これを機に、気候変動が当社の事業及び財務へ与える影響の分析(シナリオ分析)を進めています。今後、シナリオ分析の結果を経営戦略に反映し、戦略のレジリエンスを高めるとともに、TCFD提言に則した情報開示の充実に努めていきます。

ガバナンス

a.気候関連リスクと機会についての取締役会による監視体制

当社は、「気候変動・エネルギー問題への対応」を重要な経営課題と認識し、マテリアリティとして特定しています。取締役会は気候変動関連を含む環境取り組みに関する重要な事案について意思決定し、また執行状況を監督しています。2022年度に改定した「環境ビジョン2050」及び「環境ターゲット2030」も、取締役会での決議を経て策定、公表しています。

取締役会で審議又は報告した気候変動関連の事案例

- TCFD提言への賛同表明

- TCFD提言に沿った情報開示

- 2050年カーボンニュートラル宣言と環境ビジョン2050の改定

- 環境ターゲット2030の改定

b.気候関連リスクと機会を評価・管理するうえでの経営の役割

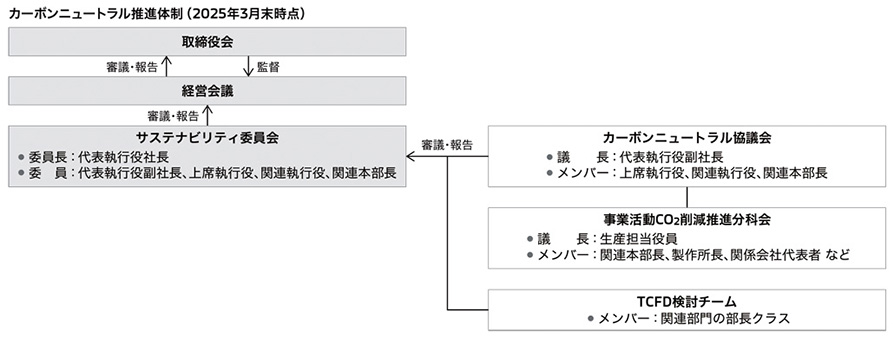

「気候変動・エネルギー問題への対応」については、気候変動課題に関する取り組みの最高責任者でもある代表執行役社長を委員長とするサステナビリティ委員会にて、気候変動リスクと機会の評価や対応策などを審議するとともに、「環境ターゲット2030」の進捗状況・実績などを確認しています。また、サステナビリティ委員会のもとに、経営戦略・商品・生産・調達・物流などを担当する執行役などが参画し、代表執行役副社長が議長を務めるカーボンニュートラル協議会を設置し、気候変動リスク及び機会の評価を踏まえつつ、各領域における具体的な対応策を検討するとともに、中長期的な対応方針・目標などを立案しています。立案した方針・目標・進捗などは、各領域を担当する本部長がサステナビリティ委員会にて報告し、審議する体制としています。同委員会は原則年3回開催し、特に重要な事案が生じた場合は取締役会にて審議・決定しています。

| 役割 | 開催頻度 | |

|---|---|---|

| サステナビリティ委員会 | 環境ターゲット2030の進捗状況のモニタリングなど | 年3回 |

| カーボンニュートラル協議会 | 2050年カーボンニュートラル実現に向けた中長期的な対応方針や目標の立案など | 年3回 |

| 事業活動CO2削減推進分科会 | 事業活動領域におけるCO2削減の実行計画の立案、具体的な対策の推進など | 年2回 |

| TCFD検討チーム | 気候変動リスクおよび機会の特定・評価、シナリオ分析の検討など | 適宜開催 |

戦略

a.組織が特定した短期・中期・長期の気候関連リスクと機会

当社は、気候変動リスクと機会を、事業戦略策定上の重要な観点の一つとして捉えています。短期・中期・長期のリスクと機会の洗い出し・評価を行い、複数の気候シナリオにもとづくリスクと機会の当社事業への影響の分析及び対応策の検討を進めています。特に影響度が大きい項目として、移行リスクでは「燃費/CO2、ZEV規制などの強化」「カーボンプライシングの導入・拡大」、物理リスクでは「気象災害の頻発・激甚化」を特定しました。これらのリスクは、当社の事業に対して様々な影響を及ぼす可能性がありますが、適切に対応することで電動車の販売拡大や新たな事業機会の獲得にもつながると認識しています。

| カテゴリー | 項目 | 想定される当社事業活動への影響 | 影響の 発生時期(※1) |

影響度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 移行 リスク |

政策・ 法規制 |

燃費/CO2、ZEV規制などの強化 |

|

短/中/長期 | 大 |

| カーボンプライシングの導入・拡大 |

|

中/長期 | 大 | ||

| 技術 | 新技術への投資 |

|

短/中/長期 | 中 | |

| 市場 | エネルギーミックスの変化 |

|

中/長期 | 小 | |

| 原材料(希少金属)の需給逼迫 |

|

中/長期 | 中 | ||

| ユーザー意識・行動の変化 |

|

中/長期 | 中 | ||

| 評判 | ESG評価機関やステークホルダーによる評価の厳格化 |

|

短/中期 | 中 | |

| 物理 リスク |

急性 | ESG評価機関やステークホルダーによる評価の厳格化 |

|

短/中/長期 | 大 |

| 慢性 | 気象災害の頻発・激甚化 |

|

中/長期 | 小 | |

| 平均気温の上昇 |

|

中/長期 | 中 | ||

| 機会 | 製品・ サービス |

電動車の需要拡大 |

|

中/長期 | 大 |

| エネルギー源 | エネルギー技術の進展 |

|

短/中/長期 | 中 | |

- 影響の発生時期 短期:~ 3年、中期:3 ~ 10年、長期:10年~を想定。なお、昨今の国際情勢から既に発生している可能性が高い事例もあります。

b.気候関連リスクと機会が組織のビジネス、戦略及び財務計画に及ぼす影響

当社は、「モビリティの可能性を追求し、活力ある社会をつくる」というビジョンのもと、カーボンニュートラルへの貢献などを通じて三菱自動車らしい価値のある製品を提供し、長期的な企業価値向上を目指しています。カーボンニュートラルの実現に向けた社会全体の取り組みが加速する中、気候関連事項が事業や戦略及び財務計画に影響を及ぼす可能性があることを認識し、気候変動リスクや機会を踏まえて、適宜、戦略や計画などの見直しを行っています。

| 事業分野 | 認識する影響 | 戦略・計画などへの織り込み |

|---|---|---|

| 製品・サービス | カーボンニュートラル社会の実現に向けて、各国・各地域において燃費/CO2、ZEV規制などが強化され、当社の製品開発・生産・調達などの戦略に影響が生じる。 | 2020年に環境ターゲット2030を策定し、新車からのCO2排出量「40%削減(2010年度比)」、電動車の販売比率「50%」を2030年度目標に設定した。2023年2月には、電動車の販売比率「2035年度100%」という目標を新たに掲げた。また、中期経営計画「Challenge 2025」には、2028年度までに9車種の電動車を投入する計画を織り込んだ。 |

| サプライチェーン・バリューチェーン | 自動車の製造・販売事業においては、製品の製造時だけでなく、バリューチェーン全体でCO2などの温室効果ガスが排出される。また、気候変動の進行にともない、世界各地で台風や洪水などが頻発・激甚化するリスクがある。当社のサプライチェーンやバリューチェーンが被災した場合、当社工場の操業や販売に影響を与える可能性がある。 | 2023年2月に環境ターゲット2030を見直し、調達では「主要な取引先とのCO2削減活動を推進」、物流では「輸送会社と協力したCO2削減活動の推進」という目標を追加で設定した。 |

| 研究・開発への投資 | 当社が商品を展開する国や地域において、燃費/CO2、ZEV規制などの強化や新たな規制へ対応するため、当社は研究・開発への投資を促進しており、電動車などの製品の研究・開発費に影響が生じる。 | 中期経営計画「Challenge 2025」には、2025年度に電動化に係る研究・開発費を700億円投入するとともに、電動化に係る設備投資として550億円投入する計画を織り込んだ。 |

| 適応・緩和策 | 気候変動の進行にともない、各国・各地域において炭素税や排出量取引制度の導入・拡大、又はエネルギーコストの上昇など、当社事業に影響を及ぼす可能性がある。 | 2020年に環境ターゲット2030を策定し、事業活動からのCO2排出量「40%削減(2014年度比)」を2030年度目標に設定した。2023年2月には、SBT(※2)の1.5℃水準相当となるよう同目標を「50%削減(2018年度比)」に引き上げた。 |

- SBT:Science Based Targets. パリ協定の水準に整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標

c.ビジネス、戦略及び財務計画に対する2℃シナリオなどの様々なシナリオ下の影響

IEA(国際エネルギー機関)やIPCC(気候変動に関する政府間パネル)、NGFS(気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク)などの気候シナリオや将来情報をもとに、2030年及び2050年時点において社会全体で気候変動対策が進む「2℃未満シナリオ(※3)」、現行の各国政策の強化方針が継続する「成行シナリオ(※4)」を想定し、特に影響度が大きい項目のリスクと機会、当社事業活動への影響などを検討しました。リスクと機会の当社事業への影響に関する分析結果は以下のとおりです。

- IEAの「APS(Announced Pledges Scenario)」、IPCCの「RCP4.5」、NGFSの「Net Zero 2050」などを参照

- IEAの「STEPS(Stated Policies Scenario)」、IPCCの「RCP8.5」、NGFSの「Current Policies」などを参照

| シナリオ | 項目 | リスク/機会 | 当社事業への影響 | 対応策 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2℃未満 | 燃費CO2/ZEV規制などの強化 | リスク |

|

|

|

| 機会 |

|

|

|||

| カーボンプライシングの導入拡大 | リスク |

|

|

|

|

| 機会 |

|

|

|||

| 成行 | 気象災害の 頻発・激甚化 (洪水・浸水) |

リスク |

|

|

|

| 機会 |

|

|

|

||

リスクと機会を踏まえた当社の対応策

当社は、気候変動リスク及び機会への対応策を、環境への取り組みの方向性と目標を定めた「環境計画パッケージ」(※5)や事業戦略に反映させることで、将来リスクの低減や事業の持続的な成長につなげ、企業としてのレジリエンスを高める取り組みを推進しています。

製品においては、当社独自のプラグインハイブリッド車(PHEV)と軽商用EVを起点に、アライアンスの技術を活用しながら、電動車(※6)の開発や内燃機関車の燃費改善などを推進し、各国・各地域のエネルギー事情やインフラ整備状況、お客様のニーズに応じた最適な電動車を積極的に投入していきます。中期経営計画「Challenge 2025」では、主要なChallengeの一つにカーボンニュートラル対応を掲げ、電動車強化第2フェーズ(2026-2028年度)に向けた電動車開発とアライアンスの強化に取り組むとともに、2028年度までに9車種の電動車を投入する計画であり、これまでに『ASX』(PHEV/HEVモデル)、『コルト』(HEVモデル)、『エクスパンダー』(HEVモデル)、『エクスパンダー クロス』(HEVモデル)、『エクスフォース』(HEVモデル)の5車種を投入しました。2023年2月以前に投入した車種(『ミニキャブEV/L100 EV』、『eKクロスEV』、『アウトランダー』(PHEVモデル)、『エクリプス クロス』(PHEVモデル))を含め、2025年3月時点で9車種の電動車を販売しています。なお、2024年以降、全世界的にバッテリーEVの成長が踊り場に差し掛かっているという環境変化を踏まえ、当面の間、バッテリーEVについては、主にパートナーからのOEM受け商品を活用する方針とし、当社は優位性を持つPHEV/HEVの開発に専念することとしました。

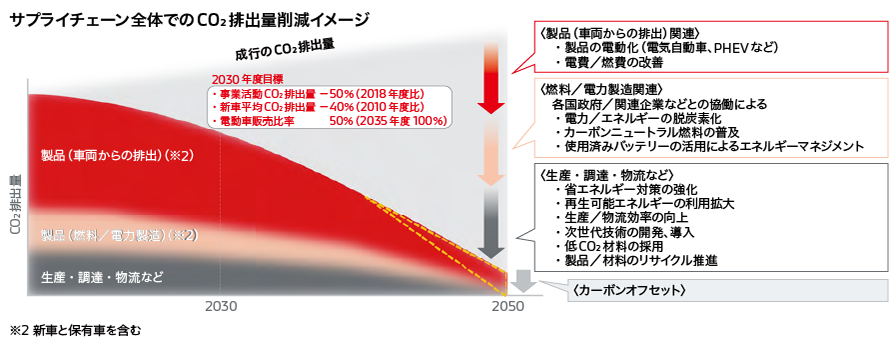

事業活動においては、エネルギーミニマム化と再生可能エネルギーへの転換を推進し、CO2排出量の削減に取り組みます。サプライチェーン全体においては、原材料・部品の生産段階や製品を含めた物流領域のCO2排出量の低減、再生可能エネルギーや充電インフラの普及、カーボンニュートラル燃料の活用、V2X(※7)の推進など、取引先や関連企業・団体、政府・自治体と連携していきます。

電動車の普及は、使用済みバッテリーのリユース、エネルギーマネジメント、車両の走行データやバッテリーデータを用いたデータビジネスなど新しい事業機会を提供するものと考えており、パートナー会社・自治体と協業することで、カーボンニュートラル社会の実現に貢献できる新たなモビリティビジネスを、車両販売、販売金融、アフターセールスに続き第4の収益の柱とするべく取り組んでいます(※8)。

- 環境計画パッケージの詳細は、環境計画パッケージをご覧ください。

- 電動車:電気自動車(バッテリー EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、ハイブリッド自動車(HEV)

- V2X:V2H(Vehicle to Home)やV2G(Vehicle to Grid)などの総称。

- モビリティビジネスの詳細は、気候変動をご覧ください。

リスク管理

a.組織が気候関連リスクを特定及び評価するプロセス

当社は、サステナビリティ委員会のもとで全社横断的な検討チームを立ち上げ、TCFD提言にもとづいたシナリオ分析を行い、事業に影響を及ぼす可能性のある気候変動リスクおよび機会を抽出・特定し、発生時期と影響度による評価を行っています。特に影響度が大きい気候変動リスクおよび機会への対応については、目標・実行計画に落とし込み、サステナビリティ委員会にて進捗を確認しています。

b.組織が気候関連リスクを管理するプロセス

サステナビリティ委員会にて特定した気候変動リスクと機会および対応策は、執行役員クラスの取り組み責任者を決め、KPIを設定し、PDCAを進めています。なお、迅速な対応が必要な重要リスクおよび機会については、逐次取締役会へ報告し、対応を決定しています。

また、当社は、2018年度に環境・社会・ガバナンス各分野の様々な課題から当社が取り組むべき重要課題として特定したマテリアリティにおいて、「気候変動・エネルギー問題への対応」を最重要課題の一つと位置づけ、当社グループ全体での対応を強化しています。

c.気候関連リスクを特定し、評価し、マネジメントするプロセスが、組織の全体的なリスクマネジメントにどのように統合されているか

当社の事業に影響を与えるリスクは、当社グループ全体で管理しており、気候変動の影響に関連するリスクも対象 に含んでいます。また、内部統制委員会では、毎年実施される「全社リスク調査」をもとに、オペレーショナル・ハザードリスクを管理しています。なお、内部統制委員会を含む当社グループのリスク管理体制などについては、こちらをご参照ください。

指標・目標

a.組織が自らの戦略とリスク管理プロセスに即して、気候関連リスクと機会を評価するために用いる指標

当社は、2020年に「環境計画パッケージ」を策定し、電動車と再生可能エネルギーの普及・拡大を通じて、2050年までにカーボンニュートラルを実現し、気候変動による影響に強靭な社会の実現に貢献することを目指しています。このビジョンにもとづく2030年までの具体的な取り組みを明確にした「環境ターゲット2030」における気候変動対策では、Scope1、2(※9)について「事業活動からのCO2排出量」を、Scope3(※9)のカテゴリー11(販売した製品の使用)について「新車からの平均CO2排出量」と「電動車販売比率」を管理・評価するための主な指標として設定しています。当社グループの持続的な成長に向けたサステナビリティ経営の強化を図るため、2020年度から、執行役の中長期業績連動報酬を決定する指標としてESG関連項目を追加しました。「環境」については深刻化する気候変動問題に関する取り組みの進捗を測る指標として、「事業活動からのCO2排出量」を導入しています。また、CO2排出削減の取り組みを推進するため、IEAなどの国際的な炭素価格を考慮しつつ、2024年度から国内の拠点を対象にICP(インターナルカーボンプライシング:CO2 1t当たり18,000円)を導入し、設備投資などの判断材料の一つとして活用しています。

-

Scope1:事業者自らによる直接排出(燃料の燃焼など)

Scope2:他社から供給された電気、熱、蒸気の使用にともなう間接排出

Scope3:Scope1、Scope2以外の排出(販売した製品の使用による排出など)

b.Scope1、Scope2、Scope3のGHG排出量と関連リスク

当社は、GHGプロトコルにもとづきCO2排出量の算定を行っています。2018年度(当社事業活動からのCO2排出量削減目標の基準年)および2021~2024年度におけるScope1,2,3でのCO2排出量の実績は下表のとおりです。なお、当社は情報の信頼性・透明性の確保を目的として、Scope1,2排出量およびScope 3カテゴリー11(販売した製品の使用)に対して独立した第三者による保証を取得しています。詳細はこちらをご覧ください。

Scope1,2,3排出量実績

| タイトル | 単位 | 2018年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Scope1 | 千t-CO2 | 119 | 92 | 95 | 90 | 85 |

| Scope2 | 千t-CO2 | 469 | 319 | 271 | 264 | 243 |

| Scope3 | 千t-CO2 | 42,580 | 28,294 | 28,710 | 31,743 | 29,713 |

| 合計 | 千t-CO2 | 43,168 | 28,705 | 29,076 | 32,097 | 30,041 |

c.気候関連リスクと機会を管理するために用いる目標、及び目標に対する実績

当社は、2020年に策定した「環境計画パッケージ」にもとづき、電動車や燃費向上技術の開発、生産工程における省エネルギー機器の導入、工場やオフィス、販売店での再生可能エネルギーの導入など、様々な取り組みを推進しています。指標・目標「環境計画パッケージ」は、中長期の展望を織り込んだ「環境方針」、2050年までに目指したい社会像と当社の取り組みの方向性を定めた「環境ビジョン2050」、このビジョンにもとづく2030年までの具体的な取り組みを明確にした「環境ターゲット2030」で構成しており、気候変動対策、資源循環、環境汚染防止の3つを当社が直接的に取り組む環境課題と位置付け、具体的な目標を設定しています。気候変動対策については、2022年9月に、当社としてサプライチェーン全体で2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言し、あわせて「環境ビジョン2050」を改定しました。また、2050年カーボンニュートラルの実現に向けたマイルストーンとして「環境ターゲット2030」の目標を見直し、2023年3月に公表しました。

主な2030年度目標と進捗

| 指標 | 2030年度 目標 | 2035年度 目標 | 2024年度 実績 |

|---|---|---|---|

| 新車からの平均CO2排出量(Tank to Wheel) | –40% (2010年度比) |

- | –19% (2010年度比) |

| 電動車販売比率(※10) | 50% | 100% | 16% |

| 事業活動からのCO2排出量(Scope1,2総量) | –50%(※11) (2018年度比) |

- | -40% (2018年度比) |

- 卸売り台数ベース

- 2018年度の排出量実績である588千t-CO2には、一部の持分法適用関連会社の排出量43千t-CO2が含まれている。2023年3月の目標見直しにおいては、最新の環境マネジメント対象会社選定の考え方に沿って、当該持分法適用関連会社の排出量を除いた545千t-CO2を基準値として2030年度目標である-50%を設定。