環境計画パッケージの構成

三菱自動車は2020年10月に30年先を見据え、環境への取り組みの方向性と目標を定めた「環境計画パッケージ」を策定しました。カーボンニュートラル社会を含む持続可能な社会の実現を目指す当社が事業活動を行ううえで、環境にかかわる経営戦略の土台となる方針です。「環境計画パッケージ」は、中長期的な展望を織り込み改定した「環境方針」、2050年までに目指したい社会像と、当社の取り組みの方向性を定めた「環境ビジョン2050」、このビジョンにもとづく2030年までの具体的な取り組みを明確にした「環境ターゲット2030」で構成しています。

環境方針

当社は、1999年に「環境指針」を定めて取り組んできましたが、20年以上が経過し事業環境が変化する中、現在の社会動向を踏まえ「環境方針」として2020年に改定しました。環境問題への対応を事業活動を行ううえでの必須要件と捉え、中長期的な展望を新たに織り込みました。

気候変動、資源枯渇、環境汚染に特に注力し、これらの取り組みを通じて水資源や生物多様性の保全にも貢献していきます。

環境方針

環境問題への対応を事業活動を行ううえでの必須要件として捉え、中長期的な展望を持って、具体的で実効性のある対応策に積極的に取り組みます。(取り組みの方向性)

- 直接的に取り組む環境問題は、気候変動、資源枯渇、環境汚染の3点とします。

- 気候変動については、2050年を地球規模の重要な節目の年と捉え、今後の30年間を10年単位で達成すべきレベルを明確にして取り組みを実行していきます。

- 環境問題への対応にあたっては、以下の活動に取り組みます。

- 製品を通じた独自の環境貢献

- クルマの生産・販売・使用過程の各段階での取り組み

- 事業上のパートナー、関係機関、政府、自治体との協働

- 地域に根ざした環境課題への取り組み

- 関連事業活動全体の環境影響の把握と低減への取り組み

環境ビジョン2050

2015年にパリ協定が採択され、世界の平均気温の上昇を産業革命以前より2℃高い水準を十分下回るものに抑えるとともに、1.5℃高い水準まで抑制する努力を追求することが合意されました。これにより、企業には2050年までの長期的な視点での取り組みが求められるようになりました。また、2018年にIPCC(※1)の1.5℃特別報告書が発行され、2050年には社会全体で温室効果ガスの人為的な排出と吸収をバランスさせるネットゼロの実現が求められるようになりました。

このように、気候変動をはじめとする環境問題に対する関心は年々高まっており、企業としてもより野心的な取り組みが必要になっていると認識しています。

この認識のもと、「気候変動対策」「資源循環」「環境汚染防止」について、2050年までに実現したい社会像と当社の取り組みの方向性を定める「環境ビジョン2050」を策定しました。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて

気候変動対策については、CO2排出ネットゼロで気候変動による影響に強靭な社会の実現に貢献することを掲げてきましたが、2022年9月、当社としてカーボンニュートラルの実現を目指すことを織り込み、「環境ビジョン2050」を改定しました。

- IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Changeの略称。国連気候変動に関する政府間パネル

環境ビジョン2050

2015年12月、COP21においてパリ協定が採択され、地球の平均気温上昇を産業革命以前と比べ2℃までに抑制すること、1.5℃までの抑制に向けた努力を追求することが合意されました。三菱自動車は、このような社会の要請を認識し、電動車の普及とその社会的活用の促進を通じて、人類の発展と地球環境が両立した持続可能な社会の実現に貢献します。

| 気候変動対策 | 資源循環 | 環境汚染防止 |

|---|---|---|

| 電動車と再生可能エネルギーの普及拡大を通じてカーボンニュートラルを実現し、気候変動による影響に強靭な社会の実現に貢献します。 | 投入資源の最小化と資源効率の最大化により、資源循環型社会の実現に貢献します。 | 製品による環境負荷や事業活動にともなう汚染を低減することで人の健康と生態系に影響を及ぼす環境汚染のない社会の実現に貢献します。 |

環境ターゲット2030

当社は、「環境ビジョン2050」で定めた30年先の目指すべき社会と取り組みの方向性に沿って、今後10年で取り組むべき事項を「環境ターゲット2030」として策定しました。目標の設定にあたっては、IEA(※2)やIPCCが公表したシナリオや、SDGsやパリ協定などの国際的な枠組みを参考にしました。

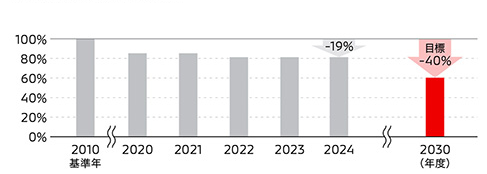

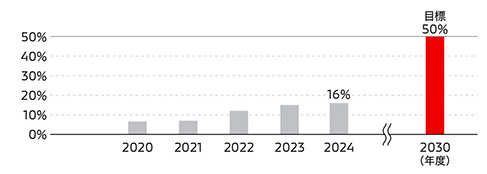

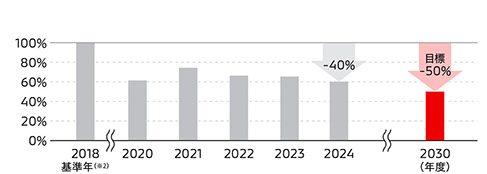

更に、2023年2月、気候変動対策においてさらなる高い目標を掲げることで、カーボンニュートラルの実現に取り組む当社からの姿勢を示すため、「環境ターゲット2030」を改定しました。Scope1(※3)及びScope2(※4)の領域では、事業活動からのCO2排出量の削減においてSBT(※5)の1.5℃水準相当となるよう目標を引き上げるとともに、Scope3(※6) の領域でも、電動車販売比率「2030年度 50%」に加え「2035年度 100%」という目標を新たに掲げたほか、調達や物流において定性目標を追加設定しました。なお、これらの改定内容は、取締役会で決議しました。

- IEA:Internal Energy Agencyの略称。国際エネルギー機関

- Scope1:事業者自らによる直接排出(燃料の燃焼など)

- Scope2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用にともなう間接排出

- SBT:Science Based Targets。パリ協定の水準に整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標

- Scope3:Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社などの排出)

環境ターゲット2030

| 課題 | 2030年度目標 | |

|---|---|---|

| 気候変動 | 新車からの平均CO2排出量 (※7) |

-40%(2010年度比) |

| 電動車(※8)販売比率 | 50% 2035年度 100% |

|

| 事業活動からの活動CO2排出量 (※9) |

ー50%(2018年度比) | |

| 主要な取引先とのCO2削減活動を推進 | ||

| 輸送会社と協力したCO2削減活動の推進 | ||

| 電動車と使用済みバッテリーを活用したエネルギー マネジメントサービスの提供 | ||

| 気候変動への適応策の実施 | ||

| 資源循環 | 脱石油資源プラスチック材の採用拡大 | |

| 直接埋立廃棄物ゼロ化(0.5%未満) | ||

| 電動車の使用済みバッテリーの再利用 | ||

| 環境汚染防止 | 製品の環境負荷物質規制の遵守 | |

| 環境 マネジメント |

|

|

- 新車からの平均CO2排出量:新車1台あたりの走行時CO2排出量。Tank to Wheel

- 電動車:電気自動車(バッテリー EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、ハイブリッド自動車(HEV)

- 事業活動からのCO2排出量:Scope1及びScope2総量

- LCA:Life Cycle Assessmentの略称。生産から廃棄までの環境負荷を算出して評価する方法

2024年度の主な実績

-

新車からの平均CO2排出量

-

電動車販売比率(※11)

- 卸売り台数ベース。

-

事業活動からのCO2排出量(※12)

- Scope1及びScope2

- 基準年である2018年度の排出量の公表値588千t-CO2には、一部の持分法適用関連会社の排出量43千t-CO2が含まれる。

目標設定に際し、現在の環境マネジメント対象会社選定の考え方に沿って、当該持分法適用関連会社の排出量を除いた545千t-CO2 を基準値とした。

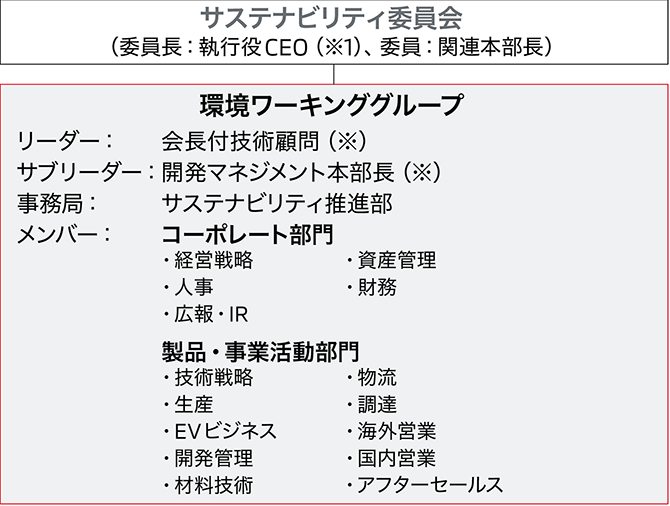

策定の推進体制

環境分野における当社の方針・計画を明確にし、一連の取り組み強化を進めるため、2018年に全社横断の環境ワーキンググループを設置し、環境計画パッケージの策定に向けて検討しました。

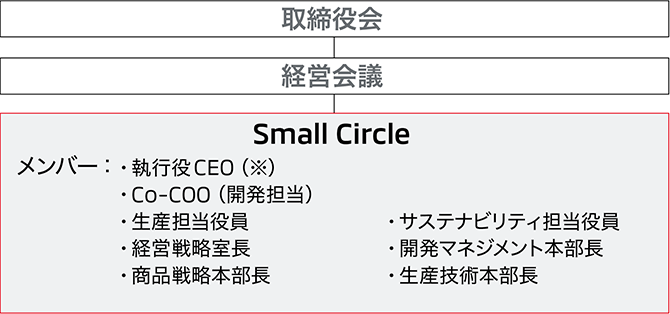

一定の方向性が決定したのち、2020年からは執行役CEO(当時)が議長を務めるSmall Circleで具体化を進め、取締役会にて決議しました。

〈2018年7月~2019年12月の検討体制〉

〈2020年1月~10月の検討体制〉

- 2020年3月時点の役職

策定のステップ

2018年度に社内で組織した環境ワーキンググループにおいて、経済成長や人口増加などグローバル社会の変化、及び環境問題に関するデータを収集し、特に当社にとって事業の主要な地域については、地域社会の状況や環境に関連する政策など、深掘りした多くの情報を収集しました。また、各国の販売台数や保有台数など当社の事業データや環境の取り組みの実績から事業特性を改めて整理するとともに、これまでの活動を総括しました。

これらのデータ・情報をもとに、それぞれの環境問題と当社の関係性を検証し、直接的に取り組むべき3つの環境課題「気候変動対策」「資源循環」「環境汚染防止」を特定しました。特定した課題については、IEAやIPCCなどの外部の シナリオや独自のシミュレーションなどから環境問題の長期的な展望を検討しました。また、当社の強みを最大限生か しつつ、地域に密着した貢献を念頭に置いて、各マーケットの地理的観点やプラグインハイブリッド車(PHEV)など事業特性を踏まえた取り組み課題を整理しました。

これらの分析にもとづき、「環境方針」「環境ビジョン 2050」で示す取り組みの方向性を明文化し、「環境ターゲット2030」の取り組み項目と数値目標を設定するなど、環境戦略の全体像をまとめた「環境計画パッケージ」を策定しました。

策定の最終過程では、社外の有識者によるレビューを実施し、ステークホルダーの目線を取り入れています。今後も社会動向などに関する情報収集や分析を継続し、「環境計画パッケージ」の妥当性を確認していきます。

| STEP1.情報収集 |

|

|---|---|

| STEP2.分析 |

|

| STEP3.策定 |

|

| STEP4.レビュー |

|