ガバナンス

基本的な考え方

世界の共通課題である2050年カーボンニュートラルの実現に向けた対応は、当社グループの将来を決める極めて重要な取り組みであると認識しています。当社グループは気候変動対策を事業戦略策定上の重要な課題の一つと位置付け、気候変動リスクおよび機会への対応策を、環境への取り組みの方向性と目標を定めた「環境計画パッケージ」(※)や、事業戦略に反映させることで、事業の持続的な成長や将来リスクの低減につなげ、企業としてのレジリエンスを高める取り組みに挑戦しています。

マネジメント体制

a. 気候関連リスクと機会についての取締役会による監視体制

当社グループは、「気候変動・エネルギー問題への対応」を重要な経営課題と認識し、マテリアリティとして特定しています。当社の取締役会は気候変動関連を含む環境取り組みに関する重要な事案について意思決定し、また執行状況を監督しています。2022年度に改定した「環境ビジョン2050」および「環境ターゲット2030」も、取締役会での決議を経て策定・公表しています。

取締役会で審議または報告した気候変動関連の事案例

- TCFD提言への賛同表明

- TCFD提言に沿った情報開示

- 2050年カーボンニュートラル宣言と環境ビジョン2050の改定

- 環境ターゲット2030の改定

b. 気候関連リスクと機会を評価・管理するうえでの経営の役割

「気候変動・エネルギー問題への対応」については、気候変動課題に関する取り組みの最高責任者でもある代表執行役社長を委員長とするサステナビリティ委員会にて、気候変動リスクと機会の評価や対応策などを審議するとともに、「環境ターゲット2030」の進捗状況・実績などを確認しています。

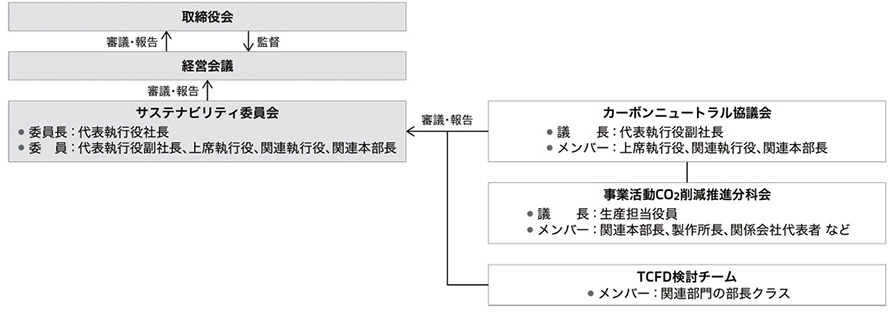

また、サステナビリティ委員会のもとに、経営戦略、商品、生産、調達、物流などを担当する執行役などが参画し、代表執行役副社長が議長を務める「カーボンニュートラル協議会」を設置しています。同協議会では、気候変動リスクおよび機会の評価を踏まえつつ、各領域における具体的な対応策を検討するとともに、中長期的な対応方針・目標などを立案しています。立案した方針、目標、進捗などは、各領域を担当する本部長がサステナビリティ委員会にて報告し、審議する体制としています。同委員会は原則年3回開催し、特に重要な事案が生じた場合は取締役会にて審議・決定しています。

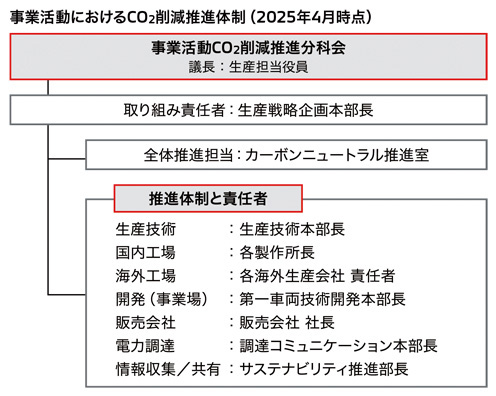

カーボンニュートラル推進体制(2025年3月末時点)

| 役割 | 開催頻度 | |

|---|---|---|

| サステナビリティ委員会 | 環境ターゲット2030の進捗状況のモニタリングなど | 年3回 |

| カーボンニュートラル協議会 | 2050年カーボンニュートラル実現に向けた中長期的な対応方針や目標の立案など | 年3回 |

| 事業活動CO2削減推進分科会 | 事業活動領域におけるCO2削減の実行計画の立案、具体的な対策の推進など | 年2回 |

| TCFD検討チーム | 気候変動リスクおよび機会の特定・評価、シナリオ分析の検討など | 適宜開催 |

戦略

リスクと機会

a. 組織が特定した短期・中期・長期の気候関連リスクと機会

当社グループは、気候変動リスクと機会を、事業戦略策定上の重要な観点の一つとして捉えています。短期・中期・長期のリスクと機会の洗い出し・評価を行い、複数の気候シナリオに基づくリスクと機会の当社グループ事業への影響の分析および対応策の検討を進めています。

とくに影響度が大きい項目として、移行リスクでは「燃費/CO2、ZEV規制などの強化」「カーボンプライシングの導入・拡大」、物理リスクでは「気象災害の頻発・激甚化」を特定しました。これらのリスクは、当社グループの事業に対してさまざまな影響を及ぼす可能性がありますが、適切に対応することで電動車(※1)の販売拡大や新たな事業機会の獲得にもつながると認識しています。

- 電動車:電気自動車(バッテリーEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、ハイブリッド自動車(HEV)

特定した気候変動リスク・機会

| カテゴリー | 項目 | 想定される当社事業活動への影響 | 影響の 発生時期(※2) |

影響度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 移行 リスク |

政策・ 法規制 |

燃費/CO2、ZEV規制などの強化 |

|

短/中/長期 | 大 |

| カーボンプライシングの導入・拡大 |

|

中/長期 | 大 | ||

| 技術 | 新技術への投資 |

|

短/中/長期 | 中 | |

| 市場 | エネルギーミックスの変化 |

|

中/長期 | 小 | |

| 原材料(希少金属)の需給ひっ迫 |

|

中/長期 | 中 | ||

| ユーザー意識・行動の変化 |

|

中/長期 | 中 | ||

| 評判 | ESG評価機関やステークホルダーによる評価の厳格化 |

|

短/中期 | 中 | |

| 物理 リスク |

急性 | 気象災害の頻発・激甚化 |

|

短/中/長期 | 大 |

| 慢性 | 平均気温の上昇 |

|

中/長期 | 小 | |

| 海面の上昇 |

|

中/長期 | 中 | ||

| 機会 | 製品・ サービス |

電動車の需要拡大 |

|

中/長期 | 大 |

| エネルギー源 | エネルギー技術の進展 |

|

短/中/長期 | 中 | |

- 影響の発生時期 短期:~3年、中期:3~10年、長期:10年~を想定。なお、昨今の国際情勢からすでに発生している可能性が高い事例もあります

b. 気候関連リスクと機会が組織のビジネス、戦略および財務計画に及ぼす影響

当社グループは、「モビリティの可能性を追求し、活力ある社会をつくる」というビジョンのもと、カーボンニュートラルへの貢献などを通じて三菱自動車らしい価値のある製品を提供し、長期的な企業価値向上をめざしています。カーボンニュートラルの実現に向けた社会全体の取り組みが加速するなか、気候関連事項が事業や戦略および財務計画に影響を及ぼす可能性があることを認識し、気候変動リスクや機会を踏まえて、適宜、戦略や計画などの見直しを行っています。

c. ビジネス、戦略および財務計画に対する2℃シナリオなどのさまざまなシナリオ下の影響

IEA(国際エネルギー機関)やIPCC(気候変動に関する政府間パネル)、NGFS(気候変動リスクにかかる金融当局ネットワーク)などの気候シナリオや将来情報をもとに、2030年および2050年時点において社会全体で気候変動対策が進む「2℃未満シナリオ(※3)」、現行の各国政策の強化方針が継続する「成行シナリオ(※4)」を想定し、とくに影響度が大きい項目のリスクと機会、当社グループの事業活動への影響などを検討しました。

リスクと機会の当社グループ事業への影響に関する分析結果は以下のとおりです。

- IEAの「APS(Announced Pledges Scenario)」、IPCCの「RCP4.5」、NGFSの「Net Zero 2050」などを参照

- IEAの「STEPS(Stated Policies Scenario)」、IPCCの「RCP8.5」、NGFSの「Current Policies」などを参照

戦略・計画などへの影響

| 事業分野 | 認識する影響 | 戦略・計画などへの織り込み |

|---|---|---|

| 製品・サービス | カーボンニュートラル社会の実現に向けて、各国・各地域において燃費/CO2、ZEV規制などが強化され、当社グループの製品開発・生産・調達などの戦略に影響が生じる。 | 2020年に環境ターゲット2030を策定し、新車からのCO2排出量「40%削減(2010年度比)」、電動車の販売比率「50%」を2030年度目標に設定した。2023年2月には、電動車の販売比率「2035年度100%」という目標を新たに掲げた。 また、中期経営計画「Challenge 2025」には、2028年度までに9車種の電動車を投入する計画を織り込んだ。 |

| サプライチェーン・バリューチェーン | 自動車の製造・販売事業においては、製品の製造時だけでなく、バリューチェーン全体でCO2などの温室効果ガスが排出される。 また、気候変動の進行にともない、世界各地で台風や洪水などが頻発・激甚化するリスクがある。当社のサプライチェーンやバリューチェーンが被災した場合、当社グループ工場の操業や販売に影響を与える可能性がある。 |

2023年2月に環境ターゲット2030を見直し、調達では「主要な取引先とのCO2削減活動を推進」、物流では「輸送会社と協力したCO2削減活動の推進」という目標を追加で設定した。 |

| 研究・開発への投資 | 当社が商品を展開する国や地域において、燃費/CO2、ZEV規制などの強化や新たな規制へ対応するため、当社は研究・開発への投資を促進しており、電動車などの製品の研究・開発費に影響が生じる。 | 中期経営計画「Challenge 2025」には、2025年度に電動化にかかる研究・開発費を700億円投入するとともに、電動化にかかる設備投資として550億円投入する計画を織り込んだ。 |

| 適応・緩和策 | 気候変動の進行にともない、各国・各地域において炭素税や排出量取引制度の導入・拡大、またはエネルギーコストの上昇など、当社グループ事業に影響を及ぼす可能性がある。 | 2020年に環境ターゲット2030を策定し、事業活動からのCO2排出量「40%削減(2014年度比)」を2030年度目標に設定した。2023年2月には、SBT(※5)の1.5℃水準相当となるよう同目標を「50%削減(2018年度比)」に引き上げた。 |

- SBT: Science Based Targets。パリ協定の水準に整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標

リスクと機会の当社グループ事業への影響

| シナリオ | 項目 | リスク/機会 | 当社事業への影響 | 対応策 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2℃未満 | 燃費CO2/ZEV規制などの強化 | リスク |

|

|

|

| 機会 |

|

|

|

||

| カーボンプライシングの導入拡大 | リスク |

|

|

|

|

| 機会 |

|

|

|||

| 成行 | 気象災害の 頻発・激甚化 (洪水・浸水) |

リスク |

|

|

|

| 機会 |

|

|

|

||

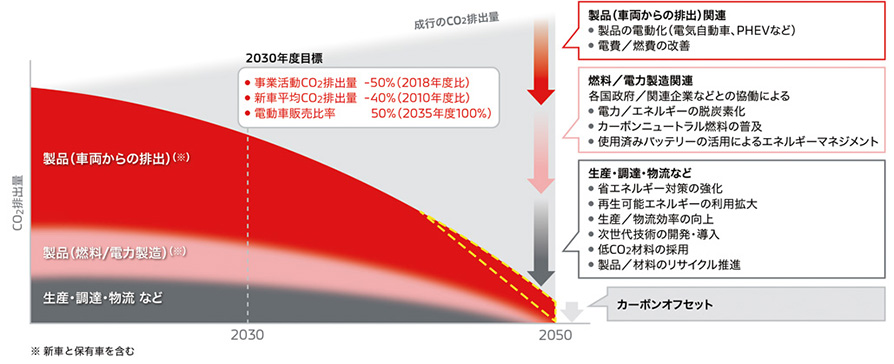

リスクと機会を踏まえた当社グループの対応策

当社グループは、気候変動リスクおよび機会への対応策を、環境への取り組みの方向性と目標を定めた「環境計画パッケージ」や事業戦略に反映させることで、将来リスクの低減や事業の持続的な成長につなげ、企業としてのレジリエンスを高める取り組みを推進しています。

製品においては、当社独自のプラグインハイブリッド車(PHEV)と軽商用EVを起点に、アライアンスの技術を活用しながら、電動車の開発や内燃機関車の燃費改善などを推進し、各国・各地域のエネルギー事情やインフラ整備状況、お客様のニーズに応じた最適な電動車を積極的に投入しています。中期経営計画「Challenge 2025」では、主要なChallengeの一つにカーボンニュートラル対応を掲げ、電動車強化第2フェーズ(2026-2028年度)に向けた電動車開発とアライアンスの強化に取り組むとともに、2028年度までに9車種の電動車を投入する計画であり、これまでに『ASX』(PHEV/HEVモデル)、『コルト』(HEVモデル)、『エクスパンダー』(HEVモデル)、『エクスパンダー クロス』(HEVモデル)、『エクスフォース』(HEVモデル)の5車種を投入しました。2023年2月以前に投入した車種(『ミニキャブEV/L100 EV』、『eKクロスEV』、『アウトランダー』(PHEVモデル)、『エクリプス クロス』(PHEVモデル))を含め、2025年3月時点で9車種の電動車を販売しています。なお、昨年来、全世界的にバッテリーEVの成長が踊り場に差し掛かっているという環境変化を踏まえ、当面の間、バッテリーEVについては、主にパートナーからのOEM受け商品を活用する方針とし、当社は優位性を持つPHEV/HEVの開発に専念することとしました。

事業活動においては、エネルギーミニマム化と再生可能エネルギーへの転換を推進し、CO2排出量の削減に取り組んでいます。サプライチェーン全体においては、原材料・部品の生産段階や製品を含めた物流領域のCO2排出量の低減、再生可能エネルギーや充電インフラの普及、カーボンニュートラル燃料の活用、V2X(※1)の推進などで、取引先や関連企業・団体、政府・自治体と連携しています。

電動車の普及は、使用済みバッテリーのリユース、エネルギーマネジメント、車両の走行データやバッテリーデータを用いたデータビジネスなど新しい事業機会を提供するものと考えており、パートナー会社、自治体と協業することで、カーボンニュートラル社会の実現に貢献できる新たなモビリティビジネスを、車両販売、販売金融、アフターセールスに続く第4の収益の柱とするべく取り組んでいます(※6)。

- V2X:V2H(Vehicle to Home)やV2G(Vehicle to Grid)などの総称

サプライチェーン全体でのCO2排出量削減イメージ

リスク管理

a. 組織が気候関連リスクを特定および評価するプロセス

当社グループは、サステナビリティ委員会のもとで全社横断的な検討チームを立ち上げ、TCFD提言に基づいたシナリオ分析を行い、事業に影響を及ぼす可能性のある気候変動リスクおよび機会を抽出・特定し、発生時期と影響度による評価を行っています。とくに影響度が大きい気候変動リスクおよび機会への対応については、目標・実行計画に落とし込み、サステナビリティ委員会にて進捗を確認しています。

b. 組織が気候関連リスクを管理するプロセス

サステナビリティ委員会にて特定した気候変動リスクと機会および対応策は、執行役員クラスの取り組み責任者を決め、KPIを設定し、PDCAを進めています。なお、迅速な対応が必要な重要リスクおよび機会については、逐次取締役会へ報告し、対応を決定しています。また、当社グループは、2018年度に環境、社会、ガバナンス各分野のさまざまな課題から当社グループが取り組むべき重要課題として特定したマテリアリティにおいて、「気候変動・エネルギー問題への対応」を最重要課題の一つと位置付け、グループ全体での対応を強化しています。

c. 気候関連リスクを特定し、評価し、マネジメントするプロセスが、組織の全体的なリスクマネジメントにどのように統合されているか

当社グループの事業に影響を与えるリスクは、グループ全体で管理しており、気候変動の影響に関連するリスクも対象に含んでいます。また、内部統制委員会では、毎年実施する「全社リスク調査」をもとに、オペレーショナル・ハザードリスクを管理しています。

指標および目標

a. 組織が自らの戦略とリスク管理プロセスに即して、気候関連リスクと機会を評価するために用いる指標

当社グループは、2020年に「環境計画パッケージ」を策定し、電動車と再生可能エネルギーの普及・拡大を通じて、2050年までにカーボンニュートラルを実現し、気候変動による影響に強靭な社会の実現に貢献することをめざしています。このビジョンに基づく2030年までの具体的な取り組みを明確にした「環境ターゲット2030」における気候変動対策では、Scope 1, 2(※7)について「事業活動からのCO2排出量」を、Scope 3(※8)のカテゴリー11(販売した製品の使用)について「新車からの平均CO2排出量」と「電動車販売比率」を管理・評価するための主な指標として設定しています。

当社グループの持続的な成長に向けたサステナビリティ経営の強化を図るため、2020年度に、執行役の中長期業績連動報酬を決定する指標としてESG関連項目を追加しました。「環境」については深刻化する気候変動問題に関する取り組みの進捗を測る指標として、「事業活動からのCO2排出量」を導入しています。

また、CO2排出削減の取り組みを推進するため、IEAなどの国際的な炭素価格を考慮しつつ、2024年度から国内の拠点を対象にICP(インターナルカーボンプライシング:CO2 1t当たり18,000円)を導入し、設備投資などの判断材料の一つとして活用しています。

- Scope 1:事業者自らによる直接排出(燃料の燃焼など)

Scope 2:他社から供給された電気、熱、蒸気の使用にともなう間接排出 - Scope 3:Scope 1、Scope 2以外の排出(販売した製品の使用による排出など)

b. Scope 1、Scope 2、Scope 3のGHG排出量と関連リスク

当社グループは、GHGプロトコルに基づきCO2排出量の算定を行っています。2018年度(当社事業活動からのCO2排出量削減目標の基準年)および2021年度~2024年度におけるScope 1, 2, 3でのCO2排出量の実績は下表のとおりです。

なお、当社は情報の信頼性・透明性の確保を目的として、Scope 1, 2排出量およびScope 3カテゴリー11(販売した製品の使用)に対して独立した第三者による保証を取得しています。

Scope 1, 2, 3排出量実績

| 単位 | 2018年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Scope1 | 千t-CO2 | 119 | 92 | 95 | 90 | 85 |

| Scope2 | 千t-CO2 | 469 | 319 | 271 | 264 | 243 |

| Scope3 | 千t-CO2 | 42,580 | 28,294 | 28,710 | 31,743 | 29,713 |

| 合計 | 千t-CO2 | 43,168 | 28,705 | 29,076 | 32,097 | 30,041 |

c. 気候関連リスクと機会を管理するために用いる目標、および目標に対する実績

主な2030年度目標と進捗

| 指標 | 2030年度 目標 |

2035年度 目標 |

2024年度 実績 |

|---|---|---|---|

| 新車からの平均CO2排出量 (Tank to Wheel) |

-40% (2010年度比) |

― | -19% (2010年度比) |

| 電動車販売比率 | 50% | 100% | 16% |

| 事業活動からのCO2排出量 (Scope 1, 2総量) |

-50%(※9) (2018年度比) |

― | -40% (2018年度比) |

- 2018年度のScope 1およびScope 2排出量実績である588千t-CO2には、一部の持分法適用関連会社の排出量43千t-CO2が含まれる。2023年3月の目標見直しにおいては、最新の環境マネジメント対象会社選定の考え方に沿って、当該持分法適用関連会社の排出量を除いた545千t-CO2を基準値として2030年度目標である-50%を設定

電動車の開発・普及

当社は、「環境ターゲット2030」で掲げた「2030年までに新車からのCO2排出量を40%削減(2010年度比)」の達成に向け、走行時のCO2排出量が少ない電動車を「気候変動・エネルギー問題への対応」のコア技術と位置付け、重点的に開発を進めており、電動車の販売比率を2030年度までに50%、2035年度までに100%に引き上げることを目指しています。当社の強みであるプラグインハイブリッド車(PHEV)を軸に、ラインアップ拡充などによる電動車の普及とその社会的活用の促進を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきます

電気自動車

電気自動車は、電力とモーターで走行するため、走行中にCO2などの排出ガスを一切出さないクルマです。

当社は、世界で初めて量産型の電気自動車『i-MiEV』を開発し、2009年に市場へ投入しました。『i-MiEV』は環境性能のみならず、静粛性や発進時から最大トルクを発生させる加速性能など、従来のガソリン車より高いパフォーマンスが評価されました。2011年に軽商用電気自動車の『ミニキャブ・ミーブ』、2012年には軽トラックの電気自動車『ミニキャブ・ミーブトラック』もラインアップに加わり、その技術はPHEVなど次世代の電動車の基礎となりました。

より生活に密着した場面での活躍が期待される軽の電気自動車のラインアップ拡充が、電動車普及の伴になると考え、2022年6月に軽電気自動車『eKクロス EV』の販売を開始し、2023年12月に軽商用電気自動車の新型『ミニキャブEV』を発売しました。

当社の電動車開発

プラグインハイブリッド車(PHEV)

『アウトランダーPHEV』

PHEVは、バッテリーに充電した電力とモーターで走行し、バッテリー残量が少なくなるとエンジンで発電して走行します。バッテリー容量による走行可能距離の制約といった心配がなく、電気自動車特有の力強い走行性能、高い静粛性、走行安定性を兼ね備えたクルマです。

当社はPHEVとして、2013年の『アウトランダーPHEV』に始まり、2020年に『エクリプス クロス』(PHEVモデル)、2021年に『アウトランダー』(PHEVモデル)を発売しました。搭載しているPHEVシステムは、通常の低・中速走行時には主にバッテリーの電力により走行し、バッテリー残量が低下すると、エンジンで発電してモーターとバッテリーに電力を供給しながら走行します。また、高速走行時には、エンジンの駆動力で走行し、モーターがアシストしながら走行します。このように走行状況に合わせて自動的に最適な走行モードに変更します。CO2排出量は従来のガソリン車と比較して大幅に低減され、高い環境性能を発揮します。

また、2024年10月には大幅改良によりEV航続距離を伸長しつつ、加速性能を向上させた『アウトランダーPHEV』を発売しました。

ハイブリッド車(HEV)

当社のHEVシステムは、EVモード、シリーズハイブリッドモード、パラレルハイブリッドモード、回生モードで構成され、走行状況や駆動用バッテリー残量に応じてシステムが自動で最適な走行モードを選択して低燃費化するとともに、力強く気持ちのよいモータードライブを実現します。

発進時や低速域では、駆動用バッテリーからの電力でモーター駆動するEVモードによって、電気の力だけで走行し、登坂や加速時は、エンジンを発電用として動かして駆動用バッテリーの電力と合わせてモーターで走行するシリーズハイブリッドモード、高速域では、エンジンの動力で走行してモーターがアシストするパラレルハイブリッドモードに切り替わります。回生モードでは、減速時に回生ブレーキによって減速エネルギーを回収して電力変換し、駆動用バッテリーに蓄電します。

当社は、2024年度に新型『ASX』(HEVモデル)を欧州で、新型『エクスフォース』(HEVモデル)をタイで販売開始しました。

電動車を活用した気候変動への適応策の推進

当社グループは、電気自動車やPHEVの大容量バッテリーや給電機能を生かして、エネルギーマネジメントやV2X(※8)、災害時の非常用電源への活用など、気候変動・エネルギー問題への適応策を、異業種と推進しています。

- V2X(Vehicle to X):V2H(Vehicle to Home)やV2G(Vehicle to Grid)などの総称

TOPICS

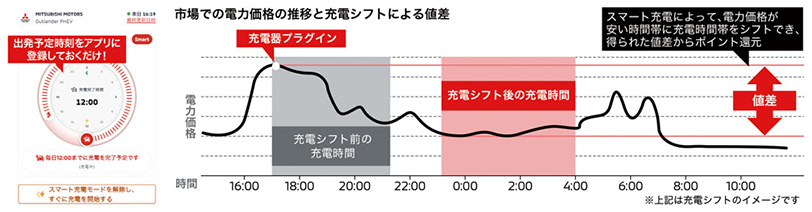

電動車のコネクティッド技術を活用したスマート充電サービスの商用事業を開始

当社、MCリテールエナジー株式会社、Kaluza Japan株式会社と三菱商事株式会社の4社は、電動車のコネクティッド技術を活用したスマート充電サービスの国内初(※)の商用事業を2024年10月に開始しました。

- 車両のコネクティッド技術を活用して充電制御を行うサービスについて。2025年7月現在、当社調べ。

サービスの特徴

当社のコネクティッドシステムとKaluza JapanのEV充電制御プラットフォームを連携し、『アウトランダー PHEV』の充電を電力市場価格に応じて最適化します。このサービスはMCリテールエナジーの家庭向け電力プラン「電動車 スマート充電プラン」を通して提供されます。

■お客様にとっての便益

- 日々のスマートな充電

『アウトランダーPHEV』を充電器に接続し、スマートフォンの専用アプリで出発予定時刻を設定すると、充電を自動で制御します。 - 充電の制御実績に応じたポイント還元

充電最適化によるコストメリットの一部を、電気料金から割り引くことでお客様に還元します。

■社会にとっての便益

- 再生可能エネルギーの有効活用

電力市場価格が安い時間帯に充電することで、再エネ由来の余剰電力の利用につながり、再エネの有効活用に貢献します。 - ピークシフトの実現

充電制御によりピークシフトを実現し、電力系統設備の効率的な運用に貢献します。

ピークシフトのイメージ

TOPICS

電動車用充電器と連携する2つのコンセプトの蓄電活用について実証試験を実施

使用済みバッテリーリユース実証設備

M-Tech Lab

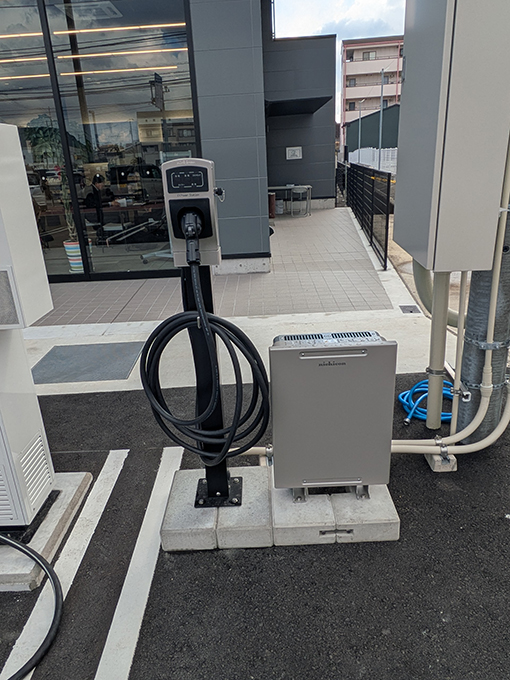

電動車用の急速充電器及び双方向充電器と連携する2つのコンセプトの実証設備を、2023年1月に岡崎製作所のスマートグリッド実証実験装置M-Tech Lab(※10)内に設置し、実証試験を行っています。

どちらも使用済みバッテリーのモジュールを活用したもので、一つは、急速充電器の電源ラインに接続し、電動車に急速充電をする際に蓄電した電力を放電することで電力ピークを下げる蓄電システムです。もう一つは蓄電ユニットで、CHAdeMO(※11)規格の双方向充電器に接続し、電動車が出かけていてもこのユニットに蓄電することにより、効率的なエネルギーマネジメントが可能になります。実証を通じて使用済みバッテリーを多様な条件において安全かつより有効に活用する技術要件を確立し、将来的には蓄電設備メーカーと連携して、当社グループの販売会社の店舗などへの導入を目指していきます。

- M-Tech Lab:当社の使用済みバッテリー活用の最初期の取り組みとなるスマートグリッド実証用の試験装置で2012年4月に稼働開始

- CHAdeMO(チャデモ):2010年に日本が主導して規格化を実現した世界基準の電気自動車の急速充電方式

TOPICS

使用済みバッテリーを活用した可動式蓄電池の共同実証を開始

当社と株式会社日立製作所は、電動車の使用済みバッテリーを活用した可動式蓄電池「バッテリキューブ(※12)」の共同実証を2023年9月に開始しました。この実証では、『アウトランダー PHEV』の使用済みバッテリーをバッテリキューブに搭載。広域災害などによる停電を想定し、日立標準型エレベーター「アーバンエースHF」を バッテリキューブからの給電で駆動します。V2H機能搭載の電動車からの給電に加え、バッテリキューブからの給電を組み合わせることで企業における災害発生時の継続的なバックアップ電源確保への貢献をめざします。

当社と日立はバッテリキューブの事業化を2025年度に開始することをめざしており、双方連携して企業や自治体などへのバッテリキューブ導入を推進していきます。また、再生可能エネルギーの有効活用に向けて、電動車やバッテリキューブと太陽光パネルなどを連動させるエネルギーマネジメントの共同実証も行う予定です。

左:バッテリキューブから給電している様子

右:バッテリキューブに搭載している使用済みバッテリー

- 「バッテリキューブ」:株式会社日立ハイテクの日本における登録商標

TOPICS

プラグインハイブリッド車(PHEV)の使用済みバッテリーを活用した自律型街路灯を発売

当社とMIRAI-LABO株式会社は、PHEVの使用済みバッテリーのリユースに取り組むとともに、再生可能エネルギーの利用拡大による脱炭素化に寄与するべく、PHEVの使用済みバッテリーを活用した自律型街路灯の開発を進めてきました。自律型街路灯は、日中に太陽光で発電した電力PHEVの使用済みバッテリーに蓄電し、夜間はその電力でLED照明を点灯させるもので、外部からの給電を必要としないため、災害時や停電発生時にも消灯することなく街路灯の機能を発揮します。使用済みバッテリーを活用することで、新品バッテリーを使用した街路灯と比べてバッテリー製造時のCO2排出量を抑制できるほか、太陽光発電による電力の使用により、稼働時のCO2排出量はゼロとなります。

当社は2022~2023年度に岡崎製作所、水島製作所、京都製作所、十勝研究所の所内に、計24基の自律型街路灯を設置して実証実験を行ってきました。その結果を踏まえ、2025年3月には自律型街路灯の1号基を愛知県岡崎市に販売しました。岡崎市は脱炭素先行地域の取り組みとして、岡崎市社会福祉協議会サービスセンターにこの自律型街路灯を設置しました。

燃費向上技術の開発

当社は、燃料消費量の低減とエネルギー効率の向上のため、継続してパワートレインの技術開発を推進しています。

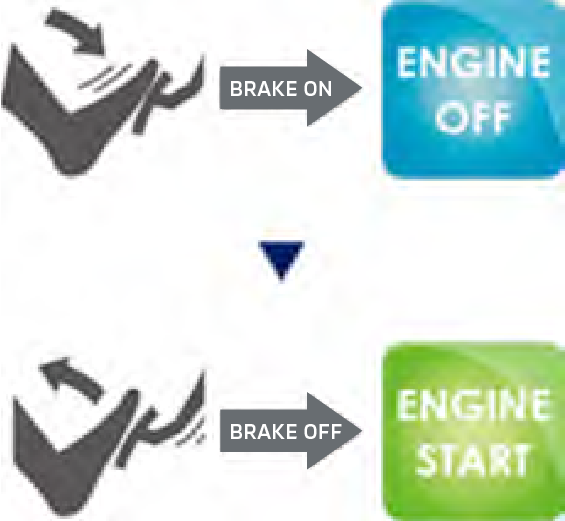

アイドリングストップ装置「AS&G(Auto Stop & Go)」

「MIVEC」は、低燃費を追求した可変バルブタイミング機構です。吸気バルブリフトを運転条件に合わせ連続的に変化させ、吸入時のエネルギー損失を低減し、燃費向上を図っています。

減速エネルギー回生(発電制御)

減速時の回生エネルギーを利用した発電によってバッテリーを集中充電することにより、エンジンでの発電を抑制し、燃費向上を図っています。

HYBRIDシステム

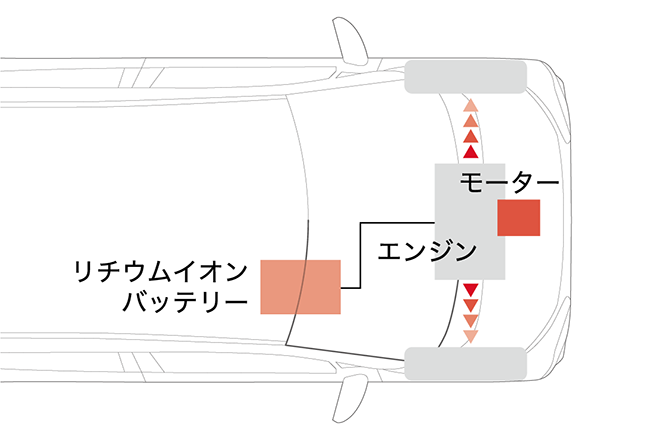

『eKクロス』搭載のHYBRIDシステム

eKシリーズ(除く、『eKワゴン』)は、12V BSG(※15)HYBRIDシステムを採用しています。減速時の回生エネルギーを利用して発電した電力をリチウムイオンバッテリーに効率よく充電し、加速時にモーターでエンジンをアシストすることで、トルクフルで低燃費な走りとスムーズなエンジン停止・発進を実現します。

新型『アウトランダー』では48V BSG HYBRIDシステムの仕様を採用し、減速時のエネルギーでより多くの電力を発電しています。

- BSG:Belt driven Starter Generatorの略称。

発電機にモーター機能を追加し、ベルト駆動によるエンジンの始動及び駆動力アシストが可能

可変バルブタイミング機構

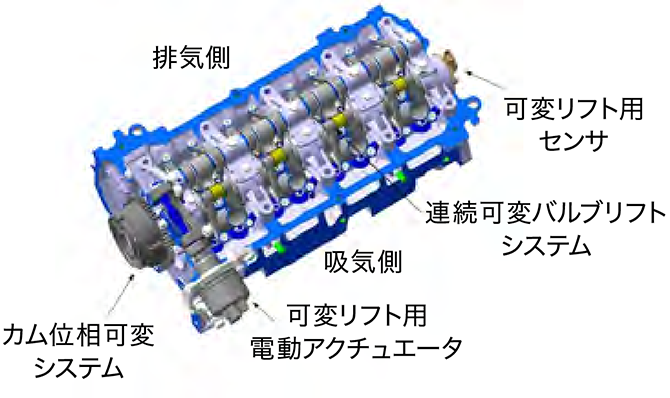

「MIVEC(Mitsubishi Innovative Value timing Electronic Control System)

MIVECエンジン

「MIVEC」は、低燃費を追求した可変バルブタイミング機構です。吸気バルブリフトを運転条件に合わせ連続的に変化させ、吸入時のエネルギー損失を低減し、燃費向上を図っています。

ガソリン直噴ターボエンジン

ガソリン直噴ターボエンジン(4B40型)

『エクリプス クロス』には1.5Lダウンサイジング ガソリン直噴ターボエンジン(4B40型)を採用しています。運転状態により筒内噴射と吸気ポート噴射をきめ細かく制御することで、優れた燃費性能とクリーンな排出ガス特性を実現しています。更に、排気マニフォールド一体型シリンダーヘッド、吸排気MIVEC、電動ウエストゲートアクチュエーター付小型ターボチャージャーを組み合わせて、最適な過給圧制御を行い、ドライバーの要求どおりに反応させることで、快適で力強い走りを提供します。

新型『アウトランダー』には、この4B40型エンジンを改良した次世代型の1.5Lダウンサイジング ガソリン直噴ターボエンジンの仕様を追加し搭載しています。更に48V BSGを採用したHYBRIDシステムと組み合わせ、発進時や加速時にモーターでアシストすることにより、性能向上と低燃費を高次元で両立させました。

クリーンディーゼルターボエンジン

2023年7月、タイで世界初披露した新型『トライトン』には、新開発した2.4Lクリーンディーゼルターボエンジンを搭載しています。シリンダーブロック、ピストン、コンロッドなど主要な部品を新設計により最適な形状とすることで、エンジンの軽量化と摩擦による機械損失を低減、更に高圧燃料噴射システムを新世代化し、高性能を維持しつつ、優れた燃費性能とクリーンな排出ガス特性を実現しています。

2024年2月には、2ステージターボチャージャーを搭載した高出力版エンジンを追加しました。最高出力150kW、最大トルク470N・mを発揮して、パワフルな加速と、低中速からレスポンス良く立ち上がる豊かなトルクを実現しています。

電動車用新型ガソリンエンジン

電動車用1.6Lガソリンエンジン

2024年2月、タイで発売を開始した『エクスパンダー』及び『エクスパンダー クロス』のHEVモデルには、新開発の電動車用1.6Lガソリンエンジンを搭載しています。高膨張比サイクル(アトキンソンサイクル(※16))化することで燃焼効率を向上し、当社のエンジンとして初めて電動ウォーターポンプを採用することで補機駆動ベルトを廃止し、機械損失を低減しています。

- アトキンソンサイクル:圧縮比よりも膨張比を高くすることにより排熱を少なくし、熱効率を改善する内燃機関の一種

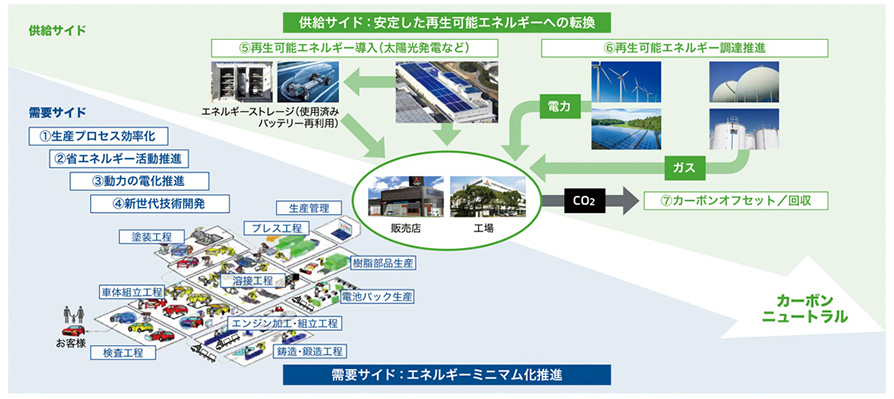

カーボンニュートラルに向けた事業活動の取り組み

当社は、カーボンニュートラルの実現に向けて、エネルギーを消費する「需要サイド」及びエネルギーを創出・調達する「供給サイド」の両面からアプローチしています。計画的な活動推進のため、カーボンニュートラルに向けた中長期ロードマップを策定し、将来技術の開発や生産プロセスの改善、再生可能エネルギーの導入拡大に取り組んでいます。

カーボンニュートラルに向けた

「7つの切り口」

また、サステナビリティ委員会の下部会議体として、国内・海外の生産・開発・販売会社が参画したCO2削減推進分科会を設置し、当社グループ全体で事業活動のカーボンニュートラルの実現に向け活動しています。分科会では、活動計画の進捗状況やCO2排出量実績などの情報を共有するとともに、削減施策の立案、将来技術の検討、エネルギー構成の将来像などについて協議しています。

再生可能エネルギーの導入

当社グループは、各拠点のエネルギー事情に応じて、自社内での再生可能エネルギー発電の導入とエネルギー供給事業者からの再生可能エネルギーの調達によって、事業活動への再生可能エネルギーの導入を進めています。

とくに太陽光発電は、カーボンニュートラルの実現に寄与する重要な取り組みと位置付けており、各拠点にて導入を進めています。また、国内外の製作所の一部の電力について、再生可能エネルギー由来の電力の導入を開始しており、今後も段階的に拡大していく計画です。

TOPICS

太陽光発電設備の稼働開始(工場屋根)

2024年度には国内の京都製作所に0.5MWの太陽光パネルを新たに導入し、グループ合計で約33MWの発電能力になりました。グループ全体の発電量実績は36,823MWh(2024年度の総電力使用量の6%)でした。

また、国内の製作所において、従来の太陽光パネルより大幅に軽量化した太陽光パネルを試験的に導入しています。軽量化により建物への負荷を低減できるため、導入により、更なる再生可能エネルギー拡大を検討してゆく予定です。

生産工場での取り組み

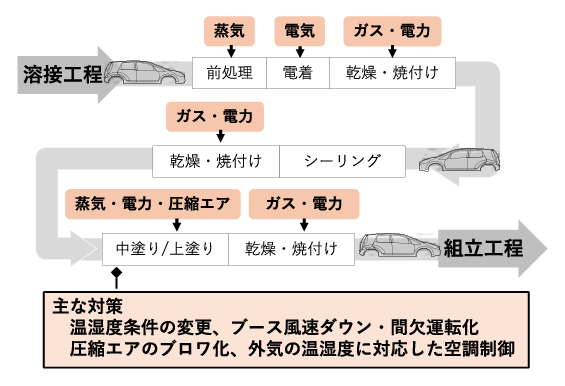

生産活動におけるCO2排出量低減のため、プレス、溶接、塗装、組立、パワートレインといった生産技術の領域ごとに、カーボンニュートラルに向けた中長期ロードマップを策定し、将来技術の開発や生産プロセスの改善に取り組んでいます。

生産プロセスの省エネルギー化に向けて、生産高効率化、省エネルギー機器導入といった施策を設備投資計画に織り込んで実行しています。また、生産現場、生産技術、動力などの関係者が参加する省エネルギー活動では、設備導入後の運用改善・ロス防止に取り組んでいます。

TOPICS

塗装工程の運転制御最適化(岡崎製作所)

岡崎製作所において、塗装工程の管理を大幅に見直し、徹底した省エネに取り組みました。

塗装工程では、品質管理のため非常にシビアな空調管理が要求されますが、条件を一つ一つ見直し、温湿度条件の変更、風速ダウン及び間欠運転化、圧縮エア使用工程のブロワ化、外気の温湿度に対応した空調制御などの施策を実施しました。

これらの取り組みによって、塗装工程全体の約10%のエネルギー使用量を低減し、年間3,500tのCO2排出量を低減できる見込みです。今後、岡崎製作所で得られた知見を、他拠点にも展開していきます。

-

岡崎製作所 塗装工場全景

-

塗装工程と投入エネルギーの概要

エア使用量の低減活動(京都製作所)

インバーター式に更新したコンプレッサー

圧縮エア製造用のコンプレッサーは京都製作所の約20%のエネルギーを消費しているため、CO2排出量低減の重点項目の一つとして圧縮エアの使用量低減に取り組んでいます。

2023年度には、鋳造工程での圧縮エアの無駄削減に重点的に取り組み、冷却用エアや清掃用エアの間欠化といった施策を実施したほか、2022年度に大きな効果を得られた、回転水切り装置を他のラインに展開し新規に3台導入しました。更に、コンプレッサーも更新することで圧縮エアの供給にかかるエネルギー効率も改善しました。

これらの対策によって、コンプレッサーの消費電力を15%以上を低減し、年間約2,800tのCO2排出量を削減できる見込みです。

オフィスでの取り組み

開発本館のデジタルサイネージ(岡崎)

当社は、開発や本社などの非生産部門にも再生可能エネルギーや各種省エネルギー設備の導入を推進しています。2018年度に稼働した開発本館(愛知県岡崎市)や本社オフィス(東京都港区)では、太陽光発電設備の設置やグリーン電力証書システム(※19)の活用などを通じて、消費電力の一部を再生可能エネルギーで賄っています。また、全てのオフィスで、電気設備や空調設備の省エネルギー化によりCO2排出量を低減しています。

2020年7月から、開発本館では在館者1人あたり電力使 用量・発電量・他棟との比較・前年同月との比較などをデジタルサイネージで掲出し、従業員の省エネ意識向上を図っています。

- グリーン電力証書システム:自然エネルギーにより発電された、再生可能エネルギーとしての電力の環境付加価値を、証書発行事業者が第三者機関の認証を得て、「グリーン電力証書」という形で取り引きする仕組み

販売での取り組み

当社は国内の販売会社に対し、環境マネジメントシステム「エコアクション21」の認証取得を推進し、各販売会社においてエネルギー使用量低減、廃棄物排出量低減、水使用量低減、電動車の普及促進などの活動を行っています。

「エコアクション21」は環境省推奨のガイドラインにもとづく環境経営の認証・登録制度です。「エコアクション21」には以下の3つの特徴があります。

- 中小規模の事業者でも容易に「環境経営」の仕組みが構築・運用・維持できる

- CO2排出量を把握・管理し、CO2排出量をゼロにしていく

- 環境法令遵守などのコンプライアンス管理の徹底を図る

「エコアクション21」の詳細は、エコアクション21中央事務局のウェブサイトをご参照ください。

エコアクション21取得販売会社一覧(2025年3月末現在)

| 会社名 |

|---|

| 青森三菱自動車販売株式会社、東日本三菱自動車販売株式会社、茨城三菱自動車販売株式会社、京都三菱自動車販売株式会社、西日本三菱自動車販売株式会社、滋賀三菱自動車販売株式会社(※20)、富山三菱自動車販売株式会社、富山ダイヤモンドモータース株式会社、石川中央三菱自動車販売株式会社、九州三菱自動車販売株式会社、大分三菱自動車販売株式会社、総武三菱自動車販売株式会社、東海三菱自動車販売株式会社、駿遠三菱自動車販売株式会社、群馬三菱自動車販売株式会社 |

- 京都三菱自動車販売株式会社グループとして認証取得

TOPICS

全国都道府県へ電動DRIVE STATIONを展開中

当社は、各都道府県において、災害時の電源活用や環境への貢献など、電動車の魅力を体感できる次世代店舗「電動DRIVE STATION」の展開を進めています。

2024年度には9店舗がオープンし、全国で106店舗となりました。

今後も全国への電動DRIVE STATIONの展開を推進し、電動車の意義であるエネルギーソースの多様性と外部給電機能がもたらす災害時の価値をお伝えしていきます。

次世代店舗「電動DRIVE STATION」についての詳細は、ウェブサイトをご参照ください。

- 香川三菱自動車販売株式会社 高松東店、北北海道三菱自動車販売株式会社 神居店、三条三菱自動車販売株式会社 燕三条店、広島三菱自動車販売株式会社 八木店、兵庫三菱自動車販売株式会社 神戸空港店、兵庫三菱自動車販売株式会社 神戸本店、九州三菱自動車販売株式会社大橋店、千葉コルト三菱自動車販売株式会社千葉店、東日本三菱自動車販売株式会社福島店

-

外観

(香川三菱自動車販売株式会社高松東店) -

電動車への充電設備

太陽光発電システムで生み出した電力をV2H(※22)機器を介して電動車への充電に使用(香川三菱自動車販売株式会社高松東店) -

ライフスタイルコーナー

一般家庭でのダイニングを模したコーナーでは、電動車両の100VAC電源(1500W)だけでも災害時の生活を支えられることを実現する「1500W体験デモンストレーション」などを実施

(熊本三菱自動車販売株式会社 新南部店)

- V2H:Vehicle to Home。機器を介してクルマに蓄えた電気を住宅へ給電することができる仕組み

物流での取り組み

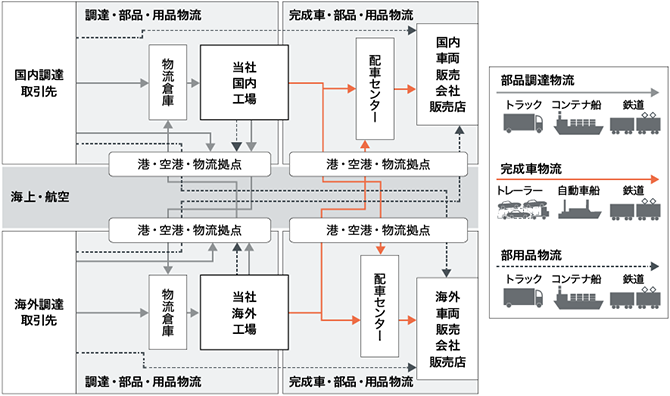

グローバル物流CO2排出量の見える化

当社グループは、海外を含めサプライチェーンを通じた物流CO2排出量のグローバル全体像の把握、見える化を推進しています。従来から取り組んできた海外生産工場での物流CO2排出量把握に加え、2023年度より海外の車両販売子会社も対象とし、物流CO2排出量の把握範囲を拡大しました。また、見える化した物流CO2排出量を分析し、排出量削減に向けた取り組みも推進しています。

当社のグローバル物流領域全体像(概略図)

物流CO2排出量削減の取り組み

当社グループは生産部品や部品・用品、完成車輸送におけるCO2排出量の削減に向けた取り組みを推進しています。伴となる物流効率化施策として、梱包改善活動、輸送積載率向上活動といった自社努力による改善のみならず、各物流協力会社との連携によるエコドライブの推進や輸送機材の大型化、モーダルシフト、更にはアライアンスパートナーとの共同輸送や物流施設の共同利用を通じた輸送距離削減など、積極的かつ包括的な取り組みを過去より実施し、活動を促進してきました。また、非化石燃料車に関しても、各物流協力会社との連携を深める中で導入の検討を進めます。

TOPICS

部品・完成車輸送におけるCO2排出量の削減に向けた取り組み

改善事例1:輸送機材の大型化 フルトレーラー導入

(大分県中津市→三菱自動車水島製作 所近隣物流センター)

対象物流ルート:大分県中津市→当社水島製作所近隣 物流センター(岡山県倉敷市)約400km

| 従来:大型トラック | 改善後:フルトレーラー | 改善効果 | |

|---|---|---|---|

| 月間運行便数 | 40便/月 | 22便/月 | ▲18便/月 |

| 年間CO2排出量 | 228t-CO2/年 | 150t-CO2/年 | ▲78t-CO2/年 |

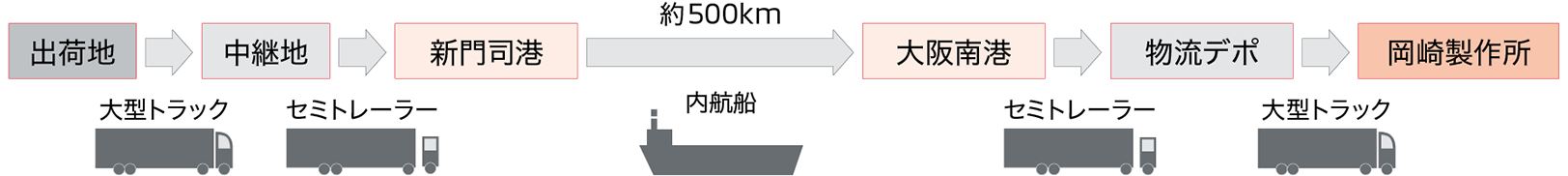

改善事例2:モーダルシフト 内航船(※23)の活用(新門司港→大阪南港)

対象物流ルート:北九州地区→当社岡崎製作所(愛知県岡崎市) 約750km

| 従来:大型トラック輸送 | 改善後:内航船輸送 | 改善効果 | |

|---|---|---|---|

| 年間CO2排出量 | 265t-CO2/年 | 111t-CO2/年 | ▲154t-CO2/年 |

- 内航船:日本国内の貨物輸送に使用される船

なお、当社のモーダルシフト内航船活用(新門司港→大阪南港)は一般社団法人日本長距離フェリー協会が主催する「令和5年度エコシップ・モーダルシフト事業」において、優良事業者として国土交通省海事局長より表彰され、「エコシップマーク認定」を受けました。

改善事例3:モーダルシフト 鉄道貨物輸送の活用(当社水島製作所→新潟)

対象物流ルート:倉敷貨物ターミナル駅→新潟貨物ターミナル駅 約790km

| 従来:大型トラック輸送 | 改善後:鉄道輸送 | 改善効果 | |

|---|---|---|---|

| 年間CO2排出量 | 10.8t-CO2/年 | 2.4t-CO2/年 | ▲8.4t-CO2/年 |

サプライチェーン全体での取り組み

当社グループは、サプライチェーン全体で2050年までのカーボンニュートラル達成をめざしています。そのためには、取引先におけるCO2排出量削減が不可欠です。

そこで、2023年11月に取引先に対して当社グループのカーボンニュートラルへの取り組みを共有する説明会を開催し、CO2排出量の多い品目の取引先とCO2排出量削減に向けてコミュニケーションを深めました。また、2024年度末までに取引先3社のCO2排出量削減に関する具体的な活動を支援したほか、省エネルギーに関する製品・サービス・技術を集めた当社の社内向け展示会に取引先も案内し、44社に参加いただきました。さらに、2023年度に続き、2024年度も「CDP(※24)サプライチェーンプログラム」を通じて取引先の取り組み状況やリスク・機会の把握を進めました。

2025年度以降もサプライチェーン全体でのCO2排出量削減活動を進めるべく、取引先と協業を継続していきます。

-

※24 CDP:環境問題に関心のある機関投資家などの要請を集約し、世界主要企業・団体へ環境情報の開示を促し評価する国際環境非政府組織(NGO)