点検を苦手としている人は多いのですが、

見るべきポイントや方法を覚えると、エンジンルームのチェックは楽しい儀式です。

安全と快適なカーライフのためにも点検を実施しましょう。

法令で定められた点検整備には、

日常点検整備・定期点検整備(12ヶ月点検、24ヶ月点検)などがあります。

ここでは、「クルマの学校」講習会イベントで実際に行っている点検を紹介します。

知っておくとトラブルの際にも安心です。

チェック項目

「クルマの学校」講習会イベントで行っている点検項目はこの6つです。どの部分もクルマを走らせる上で重要な役割を担っています。点検のタイミングとしては、クルマに異常がない場合でも1ヶ月に1回を目安にするといいでしょう。また、真夏や真冬、長距離走行の前など、クルマへの負担が大きくなるときも行っておくと安心です。

- 法令で定められている日常点検項目には、このほかにブレーキや灯火装置などがあります。

詳しくはメンテナンスノート(整備手帳)をご参照ください。 - 三菱自動車が指定・推奨する点検整備としては、

新車1ヶ月、6ヶ月点検や定期交換部品、期間・走行距離による点検整備などがあります。

詳しくは三菱自動車のディーラーにお問い合わせください

エンジンオイル

1. エンジンオイルの量をチェック

平らな場所で、エンジンを始動する前にオイルレベルゲージを抜き取り、付着しているオイルをキレイに拭きます。いっぱいまで差し込んでもう一度抜き、液量がゲージの適性範囲内ならOKです。

※車種によって部品の配置が異なることがあります。

「エンジンオイルの役割は?」

1.部品の滑りをよくする

2.エンジンを冷やす

3.エンジン内部をきれいに保つ

4.部品と部品の隙間をうめる

5.錆を防ぐ

などクルマの心臓ともいえるエンジンにとって、エンジンオイルは「人間の血液」と同じくらい大切な働きをしています。

2. オイルの交換時期は色だけではわからない

オイルの交換時期は色だけでは判断できません。車の使用状況によって異なりますので、メンテナンスノートを確認しましょう。

「お買物クルマ」のオイル交換は早めに!

“シビアコンディション”=「悪路」、「山道」、「短距離走行の繰り返し」(1回で8km以下)の条件で、ひんぱんに走行するクルマは、オイルが劣化しやすいので早めの交換が必要です。

バッテリー

液量が規定の範囲にあるか確認 (UPPERとLOWERの間)

LOWERのラインを下回っていたら補充が必要です。その際は蒸留水を入れましょう。ディーラーなどに依頼するのもおすすめです。本体のガタつき、ターミナルのネジのゆるみ、腐食の有無などもチェックします。

- 液面の点検の必要がない密閉式バッテリーも増えています。クルマの取扱説明書を見て確認しましょう。

「バッテリーの寿命は?」

走行状況によって寿命は異なります。バッテリーが機能しなくなるとクルマはまったく動いてくれません。次のような症状が出たらディーラーの「バッテリーチェッカー」で点検してもらいましょう。

1.エンジンがかかりにくい

2.バッテリー液が減っている

3.ヘッドライトの明るさが変わる

など

ウィンドウウォッシャー液

なくなる前に液量をチェック

キャップのマークが目印です。梅雨時や雪道のドライブでは消費量が増えるので気をつけましょう。補充液はディーラーでお求めになることをおすすめします。

- キャップに描いてあるマークが目印。

ラジエータ液(冷却水)

リザーバタンクの液量をチェック

液量が規定の範囲内(MAXとMINの間)にあるかチェックしましょう。急激な減りはラジエータやラジエータキャップ、ホースからの水漏れが考えられます。運転中は時々水温計を見て異常がないことを確認しましょう。補充液はディーラーでお求めになることをおすすめします。

- キャップに「COOLANT」と書いてあるのが目印。

「冷却水の役割は?」

1.エンジンを冷やす

2.錆びを防ぐ

3.凍結を防ぐ

など

エンジンオイル同様、大切な働きをしています。冷却水がうまく循環しないとオーバーヒートして、最悪の場合エンジンが焼きついてしまいます。

ワイパー

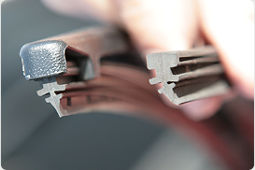

ゴムの劣化に注意

ゴムが傷んでいると、ワイパーを作動させたときにスジ状の拭き残しができます。さらに劣化が進むと引っかかるようになり、「ギ、ギ」といったビビリ音が発生します。

- ゴムが正常なワイパー(左)とゴムが劣化したワイパー(右)。

「運転が上手でも視界が悪いと…」

言うまでもありませんが、安全で上手な運転の第一歩は「視界の確保」から。上記のような症状が出てきたら、ワイパーゴムの交換をおすすめします。

タイヤ

タイヤの足元の点検も忘れずに

クルマと地面をつなぐ重要な役割を持つタイヤ。走行にもっとも直接的な影響を与える部分なので、日ごろの点検を心がけましょう。

「タイヤの役割は?」

1.クルマの重量を支える

2.駆動力/制動力を伝える

3.進行方向を維持/転換する

4.衝撃をやわらげる

などこれらの役割を果たすために、適正な空気圧が決められています。

空気圧の適正なタイヤのたわみ具合を覚えておく

空気圧が低い(空気が抜けている)状態で走行を続けると、燃費が悪くなるばかりか、タイヤが過熱してバースト(破裂)することがあります。たいていのクルマは、運転席のドア付近か給油口のフタに、空気圧表が貼ってあります。空気圧の適正なタイヤのたわみ具合を覚えておき、抜けていると感じたらディーラーやガソリンスタンドで見てもらいましょう。

「乗る前に必ずたわみ具合を見ましょう」

毎回、エアゲージでチェックできればいいのですが、なかなかできないのが現実です。

常に空気圧を意識するよう心がけ、抜けていると感じたらパンクの可能性があります。ディーラーやガソリンスタンドで見てもらいましょう。

溝のチェックはスリップサインで

タイヤの溝は、タイヤと路面の水はけを良くする排水溝の役割を持っています。この溝がなくなってくると水はけが悪くなり、タイヤのグリップ力を低下させます。溝の深さがきちんとあるか、スリップサインなどで点検しましょう。

均一ではないタイヤの磨耗

外側からはわかりにくいのですが、タイヤの内側だけ磨耗している場合(片減り)があります。溝の点検は必ず内側もするようにしましょう。使用限界は、溝の深さが1.6mmと法律で定められています。

- 左のタイヤは見えにくい内側だけ磨耗してしまった状態。

「早めの交換をおすすめします」

法律では、溝の深さは1.6mmが使用限界となっていますが、雨量の多い高速道路などでの排水性能を考えると、少し早めの交換をおすすめします。

クギを発見しても自分で処理しない

傷があるか、異物が刺さっていないかを点検します。もしクギやガラス片などが刺さっていたら、自分で抜かずに、安全な速度で近くのディーラーなどに持ち込んで見てもらいましょう。また、走行中に異常を感じたときは安全な場所に移動して運転を中止し、ディーラーやJAFに連絡しましょう。