ラリードライバー

増岡浩

世界一過酷とされるダカールラリーを舞台に、三菱『パジェロ』は数々の栄光を掴んできました。過酷な自然環境と試練を通じて培われた四輪駆動技術は、やがて「スーパーセレクト4WD-Ⅱ」へと進化。ラリーで得た教訓とともに、誰もが扱える日常の安心・快適な走りへと進化していきました。

『パジェロ』、極限を走破し、世界の頂点へ

ダカールラリーは、気温差の激しい砂漠、鋭い岩が転がる荒地、果てしない砂丘や乾いた河床といった、多様で過酷な自然環境を舞台に繰り広げられます。一日に数百キロを走破する過酷な日程が続き、車両の耐久性だけでなく、ドライバーとナビゲーターの体力、集中力、判断力のすべてが問われます。整備された道はほとんどなく、刻々と変わる地形や天候を読みながら自らルートを切り拓いていく——そうした極限の試練を乗り越えながら、三菱自動車の『パジェロ』は次々と勝利を重ね、ついには7連覇を含む12回の総合優勝を達成しました。

2002年にダカールラリー初優勝、2003年日本人初の連覇を達成した

その中心にいたのが増岡です。『パジェロ』を知り尽くした彼の経験と技術、そして何より“人とクルマの対話”を重視する姿勢が、勝利の礎となりました。増岡は「大切なのはグリップ力」と強調します。

「悪路においては駆動力が重要となります。1輪あたりに供給できる馬力には限界があり、一般的に100馬力程度が上限とされています。そのため、2輪駆動では200馬力が限界ですが、四輪駆動であれば400馬力を効率的に路面に伝えることが可能となり、走行性能が大きく向上します」

三菱自動車はどんなカーブでも四輪がしっかりと路面を捉えられる限界値を高めるとともに、万一、スリップしてもリカバリーできるような制御を突き詰めていきます。

「正解のない時代に、数え切れないほど多くのテスト項目を用意し、手探りで『パジェロ』の限界性能を高めていった。目指す理想が高ければ高いほど、エンジニアはやりがいを持ち、意欲をかき立てられます。アジアの一自動車メーカーである三菱が、世界の競合メーカーと戦っていくためには、それだけの技術力が不可欠なのです」

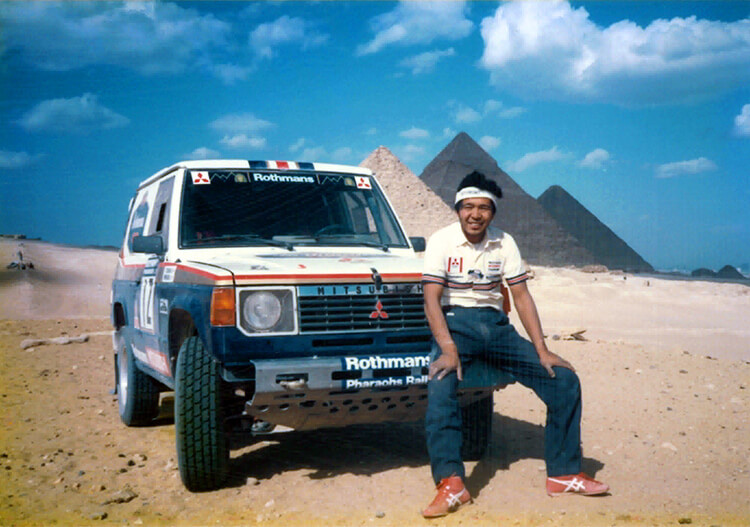

初代『パジェロ』で多くの国内外ラリーに参戦

左:ファラオラリー(1985年) 右:総合優勝を果たしたシルクロードラリー(1988年)

機動性に優れた『パジェロ』は、荒れ地の狭いコースでも、あるいは広大な砂漠でも、まるで水面を滑るような軽快さで観る人を魅了しました。

また、『パジェロ』は、安全性を重視した堅牢な構造と、乗用車のような快適な乗り心地を兼ね備えていたことも、大きな魅力のひとつでした。

「当時のクロスカントリー4WD車は、エンジンが大きく、フレームもトラックのように重厚で、ボディも重量がありました。それに対し、『パジェロ』は軽量なのに堅牢で、悪路はもちろん、高速道路でもワインディングロードでも乗用車に劣らぬ快適な乗り心地を実現していたことが最大の魅力だったと思います。ダカールラリーでは、ギャップでジャンプしたり、うねりのある路面を高速で走る場面が多くありますが、『パジェロ』は軽いため、車両の動きが素早く収まり、乗り心地が良いために疲れにくいのです」

過酷を極めた1994年、『パジェロ』とともに戦い抜いた極限の一日

数々の試練を乗り越えてきた増岡にとっても、1994年のダカールラリーは特別に過酷な年として記憶に残っています。

「これまでにないほど厳しい一日がありました。誰も足を踏み入れていないようなルートで、砂が非常に柔らかく、クルマはすぐに沈み込んでしまう。20メートル進むたびにスタックしてしまって、ジャッキで車を持ち上げて、下に板を敷いて、ようやく脱出するという作業を何度も行いました」

この過酷な行程を、増岡は夜を徹して走り続け、朝方ようやくサービスポイントにたどり着きました。「次のスタート時刻が迫っていて、燃料だけ入れてすぐに出発しましたね。今でも忘れられない、最も苦労した出来事です。」

そのステージを走り切った増岡は、市販車改造クラスの『パジェロ』で総合4位という過去最高の成績を収めました。そして、この極限下で得た気づきが、増岡の四輪駆動観にもつながっています。

「ダカールラリーのような⻑距離戦では、車両とドライバーの“対話”が非常に重要です。私はクルマを⽣き物だと捉えています。エンジン音や匂い、振動、手や足の裏からの感触で、クルマの状態を感じ取りながら走るんです」

1994年のダカールラリーは、単に成績を残しただけではなく、『パジェロ』というクルマがいかに信頼できる相棒であるかを、増岡自身が体現した年でもありました。

1994年のダカールラリーで市販車改造クラス優勝、総合4位

スーパーセレクト4WD-Ⅱへの進化と、乗り心地へのこだわり

ダカールラリーの過酷な実戦のなかで鍛え上げられた四輪駆動技術は、1999年、3代目『パジェロ』で「スーパーセレクト4WD-Ⅱ(SS4-Ⅱ)」へと進化。2代目『パジェロ』で初めて採用されたスーパーセレクト4WDは、フルタイム4WD・パートタイム4WD・センターデフロック・ローレンジといった複数の駆動モードを自在に切り替えられる画期的なシステムでしたが、新たに遊星ギヤ式センターデフを採用したことで駆動力配分を後輪に寄せることが可能になり、前輪のグリップ力に余裕を持たせることができました。その結果オフロード性能だけでなく、日常の使いやすさや安全性においても飛躍的な向上を遂げています。また、トランスファーの切り替えが電動アクチュエーターを使用した方式へと変更されたことにより、走行中でもスムーズに2H、4H、4HLc、4LLcといったモードを選べるようになり、操作性が格段に向上しました。「『パジェロ』に乗って「こんな場所にも行ってみよう」と一歩を踏み出す人が多くいます。どんな道であっても、必ず安全に帰ってこられる——それが四輪駆動車に求められる最も重要な要素の一つです。たとえば、ぬかるんだ道でスタックしてしまい、自力で抜け出せなくなった場合、プロであれば対処できるかもしれませんが、一般の方では難しい。それを脱出できるようにしたかった。そこで、電子制御技術を取り入れることにしたのです」

遊星ギヤ式センターデフを採用し、トルク配分を後輪寄りとしたSS4-Ⅱを搭載した3代目『パジェロ』

2006年に発売された4代目『パジェロ』では、進化したアクティブスタビリティ&トラクションコントロースシステムにより、従来よりも緻密にタイヤの空転を抑えることができ、滑りやすい路面でも安定した駆動力を確保できるようになりました。片輪がぬかるみにハマったような状況でも、残りのタイヤでしっかりと地面を捉え、車体を前進させることが可能です。

SS4-IIを搭載した『パジェロ』は、プロユースのクロスカントリー車でありながら、誰でも操作への信頼感が得られる、高い安全性と快適性を備えたSUVへと進化しました。悪路での信頼感はそのままに、オンロードでの走りにも磨きがかかり、街乗りから冒険までシームレスにこなせる、真のオールラウンダーとなったのです。

加えて三菱自動車は、単に“走れる”だけではなく、「どう走るか」という体験にもこだわってきました。それはすなわち、乗り心地の追求です。

「私自身、歴代の『パジェロ』を購入してきましたが、悪路はもちろん、高速道路でもワインディングロードでも安心して走れます。何より、運転時の負担が大きく減るんです。ダカールラリーのように駆動力が求められる競技と、世界ラリー選手権(WRC)のように旋回性能が問われる競技——この両極の要求に同時に応えようと挑戦してきたことが、三菱自動車の大きな強みです。それぞれの⻑所を融合させる形で、四輪駆動技術を磨いていったのです」

こうして磨き上げた三菱自動車の四輪駆動技術はアジアクロスカントリーラリー(AXCR)に挑む『トライトン』に受け継がれていきます。

-

-

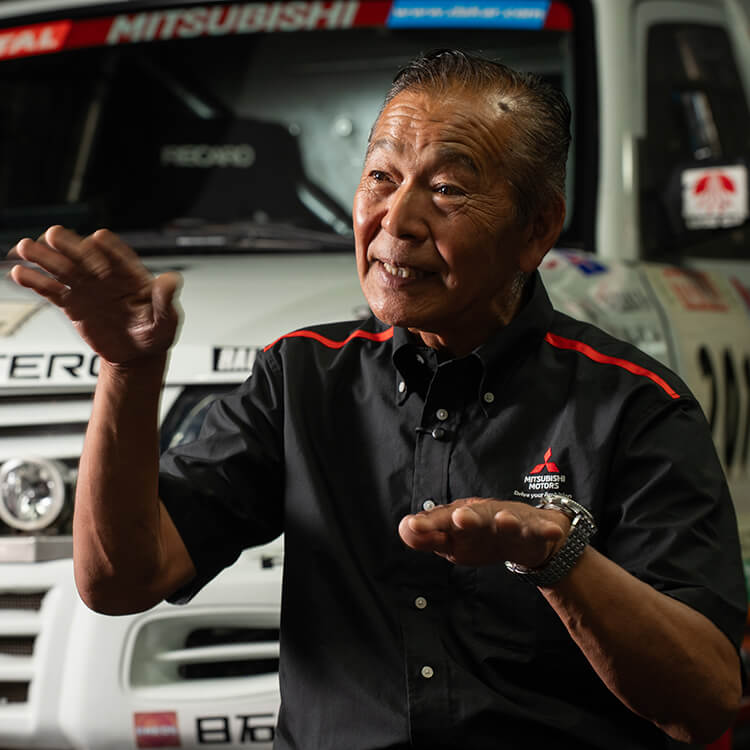

【増岡 浩】

ラリードライバー。世界一過酷なモータースポーツ「パリ・ダカールラリー」において、2002年・2003年総合優勝。また、米国コロラド州で行われる「パイクスピーク・ヒルクライム」にEVレーシングカーで出場し、2012年・2013年はEVクラス2位入賞。2014年6月に開催された同レースでは、EV改造クラス2位(総合3位)の好成績を収め、三菱自動車チームの1-2フィニッシュに貢献した。現在は「アジアクロスカントリーラリー」へ参戦する「チーム三菱ラリーアート」総監督に就任。2022年・2025年総合優勝のチームを率いる。

関連記事

2025年9月