ラリードライバー

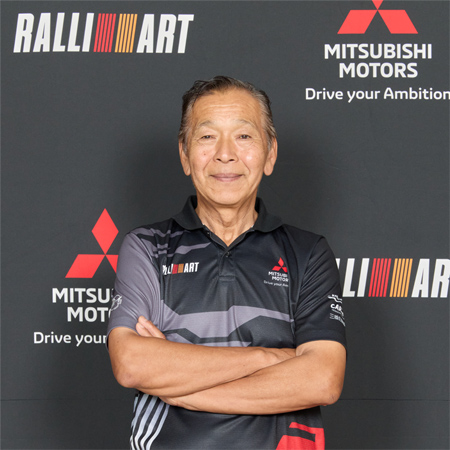

増岡浩

「私がラリードライバーとして走り始めた頃、三菱自動車といえば『三菱ジープ』でしたが、当時の四輪駆動(4WD)は本当に曲がらないクルマでした」。日本人として初めてダカールラリーを2連覇した増岡浩はそう話します。

四輪駆動といえばプロフェッショナルユースのクルマで、一般のドライバーが街中を走るには向かない――それが通説でした。三菱自動車はその四輪駆動にこだわり、ダカールラリーや世界ラリー選手権(WRC)で数々の成果をあげてきました。

クロスカントリーラリーという極限のオフロードで、三菱自動車は四輪駆動をいかに曲がるクルマに進化させていったのか。その歩みをたどります。

原点は『三菱ジープ』――悪路に挑んだ四輪駆動車

現在、三菱自動車広報部のチーフエキスパートを務める増岡は「僕の原点は『三菱ジープ』なんです」と話します。林業を営む家庭で育ち、山の斜面でぬかるみをものともせず木材を運ぶ『三菱ジープ』の力強さに驚いたそうです。最初に購入したクルマも『三菱ジープ』でした。自ら競技用に改造し、1979年から富士スピードウェイのオフロードレースに出場しました。

「当時の『三菱ジープ』は悪路には強かったのですが、まったく曲がりませんでした。石にわざと乗り上げて三輪走行にし、強引に曲がっていたほどです」と当時を振り返ります。元々悪路での走破性を重視した設計で、林業、建設、消防などの分野で重宝されていました。

富士スピードウェイのオフロードレースに『三菱ジープ』で参戦(1982年)

曲がらない理由――回転差と内輪差の壁

四輪駆動車が曲がりにくい理由について、増岡は「内輪差」に着目します。クルマがカーブを曲がると、内側と外側のタイヤで回る距離が異なるため、タイヤの回転数に差が生まれます。この差を吸収するために、車軸には「差動歯車(デファレンシャルギア)」が使われています。加えて、前輪と後輪の間にも回転差が発生しますが、特に舗装路で大きくハンドルを切ると、回転差を吸収できないため、ブレーキがかかったかのように進まなくなります。前後輪の回転差をどのように吸収するかが、四輪駆動車の大きな課題となっていました。

三菱自動車は、その課題に真摯に向き合い、四輪駆動車を誰にとっても扱いやすいクルマに進化させようとしたのです。

『パジェロ』の登場――走破性と快適性の融合

悪路を走り抜ける四輪駆動車を、快適かつ安全に楽しめる存在に変えていきたい。その思いが、三菱自動車のラリー参戦の原動力となっていました。1979年には東京モーターショーで『パジェロⅡ』を発表し、1982年には本格四輪駆動車『パジェロ』が登場しました。キャッチコピーは「快走のRVヒーロー」。フロントサスペンションには独立懸架方式を採用し、高速走行時の安定性を確保。後期型ワゴン系のリヤには3リンク式サスペンションを搭載し、乗り心地を高めました。駆動システムには、ピックアップトラック『フォルテ』に採用されていた「パートタイム4WD」を搭載。後輪駆動を基本とし、トランスファーを介して前輪に駆動力を伝える構造で、副変速機も内蔵しています。増岡が三菱自動車のモータースポーツ部門「ラリーアート」に誘われたのも1982年のことでした。

「初めて『パジェロ』に乗ったとき、運転のしやすさに驚きました。しかもタイムも速かったのです。『三菱ジープ』を改造した競技車両でもチャンピオンになっていましたが、『パジェロ』はテストであっさりタイムを更新しました。乗り心地もとてもよく、すぐにキャンバストップのモデルを自家用として購入しました。冬はスキー、夏はキャンプといった当時のレジャーにぴったりの一台でした」

高い走破性と快適性を両立した『パジェロ』発売(1982年)

『パジェロ』はラリーで真価を発揮し、1983年にはダカールラリーに初出場し、市販車無改造クラスで優勝。1985年には日本車として初めて総合優勝を果たしました。増岡も1987年からダカールラリーへの参戦を果たしました。

「ダカールラリーは、世界のオフロードレースの中でも頂点に位置する過酷な競技です。私はその舞台で、自分自身の実力と車両の性能を試したいという強い思いから、挑戦を決意しました。初参戦の際には、総合優勝しか頭にありませんでした。しかし、あまりにペースが速すぎたためにさまざまなトラブルが重なり、最終的には電装系の不具合によって10時間のペナルティを受けてしまいました。トップタイムを記録した区間もあり、もしトラブルがなければと悔しさが残っています。3週間でおよそ1万4,000キロ、1日平均700キロを走破するダカールラリーは、私の想像をはるかに超える過酷さでした。初参戦当時の完走率は30%にも届かず、もう二度と出場したくないと本気で思ったことを、今でも鮮明に覚えています」

ダカールラリーに『パジェロ』で初参戦(1987年)

スーパーセレクト4WDという“革命”――ラリーで磨いた性能を市販車の安全に

1991年、2代目『パジェロ』が発売。世界で初めて「スーパーセレクト4WD」を採用し、フルタイム4WDとパートタイム4WDの長所を併せ持つシステムとして注目を集めました。従来の2WDモードとセンターデフの無いいわゆる直結4WDモードに加えて、新たにVCU(ビスカスカップリングユニット)付センターデフ4WDモードの追加によって前後輪の回転差を吸収可能に。舗装路でのスムーズな旋回と、高い悪路走破性の両立が実現しました。

「センターデフの導入で、舗装路でも無理なく曲がれるようになりました。ラリーでもリエゾンでは駆動系を休ませながら速く快適に移動し、スペシャルステージではセンターデフをロックすることで悪路走破性を存分に発揮させるなど、場面ごとに適した走行が可能になりました」

VCU付センターデフ4WDモードを採用のスーパーセレクト4WDを搭載した2代目『パジェロ』

2代目『パジェロ』のキャッチフレーズは「グリップ・ザ・グラウンド」。大地をしっかりつかみ、安全かつ楽しく走るという思いが込められています。

「ドライバーにとって重要なのは、グリップの限界をどこまで高められるかです。ラリーは、その性能を高めるための最良のテストでした。プロドライバーの手で鍛えられた性能があるからこそ、一般の方が安心して運転できるクルマが完成したのだと思います。スキーが流行していた時期には、スキー場で『パジェロ』や『デリカ』の姿をよく見かけました」

スーパーセレクト4WDにより、悪路を走破する四輪駆動方式は完成形に近づきました。三菱自動車はそこで満足せず、さらなる改良を重ね、スーパーセレクト4WD-IIを開発。四輪制御技術を磨き続け、現在は『トライトン』に搭載されています。

-

-

【増岡 浩】

ラリードライバー。世界一過酷なモータースポーツ「パリ・ダカールラリー」において、2002年・2003年総合優勝。また、米国コロラド州で行われる「パイクスピーク・ヒルクライム」にEVレーシングカーで出場し、2012年・2013年はEVクラス2位入賞。2014年6月に開催された同レースでは、EV改造クラス2位(総合3位)の好成績を収め、三菱自動車チームの1-2フィニッシュに貢献した。現在は「アジアクロスカントリーラリー」へ参戦する「チーム三菱ラリーアート」総監督に就任。2022年・2025年総合優勝のチームを率いる。

関連記事

2025年8月