三菱自動車のクルマはどのようにして造られているのでしょうか。調査、企画、デザイン、設計、試作、テスト、購買、生産、物流、販売という一連の工程があり、それぞれの行程を高い技術力を持ったプロフェッショナルが担っています。各職場で働く人々を紹介していきます。今回は、工場の生産部門 塗装パートの後編です。(前編はこちら)

居心地の良い職場づくりが品質の向上に

鈴木憲司さんは、1991年にシーラー班の全工程資格を取得し、リーダーとなる。その後、2001年班長、2011年係長とキャリアを積み、塗装職人の技術は押しも押されもしないものになる。転機となったのは技術伝承の指導者への道となる「マスター・トレーナー」の資格取得を勧められたことだ。2018年、上司の推薦によって研修を受け、試験に合格する。

三菱自動車には、熟練した技術を若手に伝えるための「ものづくり道場」という独自の教育制度がある。この道場は、板金、溶接、塗装、組立等、ものづくりに関する計8つあり、道場主は「マスター・トレーナー」の資格取得者のみが任命される。2018年4月、鈴木さんは当社関連会社のパジェロ製造で塗装道場の道場主となり、2021年9月、岡崎製作所の塗装道場主になった。ちなみに岡崎に道場が創設されたのは2006年、鈴木さんは4代目の塗装道場主である。

「かつては“目で見て盗み、身体で覚える”が主流でしたが、現在では、手取り足取り教えることが大事です。道場の実技実習では、まずビデオによって作業手順を見てもらい、次に私が実際にやって見せる。そして腕の角度や位置、力の強さなど、塗装の際の腕の動きのコツや五感を使ったカンというものを、丁寧にわかりやすく教えていきます」

道場の授業は、塗装の各班から選抜された人たちに対して行われる。新入社員などを対象にした初級コースから、中堅・ベテランの中級コース、さらに熟練対象の上級コースがある。

「上級コースには、手直し・金属塗装があります。手作業で下塗り、上塗り、クリア塗装と塗り重ね、膜厚を確認します。そのときの塗装の膜厚というのは0.1ミリくらいのもので、許容される厚さは非常に薄く、シビアです。塗りすぎると塗料が垂れてしまう。補修の手直しのできる方は、目で見てこれくらい塗ればいいと膜厚がわかるくらいのレベルに達しています」

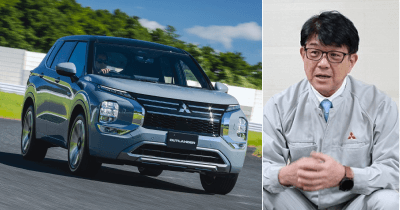

マイスター認定書と鈴木さん

2022年7月、鈴木さんは「マイスター」に認定された。マイスター制度とは、熟練度の高い技能を保有し、横断的な課題解決・工法改善に貢献し、品質・生産性の向上及び後身の人材育成を担う人材を「マイスター」として認定している社内制度である。「マスター・トレーナー」は各部署にいるが「マイスター」は岡崎製作所でも2人しかいない。技術だけではなく後進育成の指導力でも認められた文字通りの「匠」ということになる。鈴木さんにとって、「三菱自動車らしさ」とは何か。

そんな鈴木さんは、岡崎製作所の塗装道場主として3年半を経て、2025年4月から新たな部署に異動した。

「入社したての頃、私の班の作業長が師匠でした。この人を目標に頑張ろうと思った。その人は技量もあったし、コミュニケーションを取るのも上手な人で、いろいろ話しかけてくれました。ああ、私もこういう人になりたいなあ、と思ったものです。私など、まだまだ。勉強することはたくさんあると思いますね」

より良い指導者、高い技術力の伝承を目指して

越智良博さんは、塗装の「手直し」班での業務を経て、1999年からは、塗装の中でも花形といわれる最終工程の「上塗り」を専門とするようになった。岡崎製作所前塗装道場主の鈴木憲司さんは、越智さんの技術について「上塗りに関しては右に出る者がいない」と評するが、仕事を通じて越智さんは上塗り技術の奥深さを知るようになる。そこに「三菱自動車らしさ」があると言う。

「三菱自動車らしさというと幅広いですが、ひとつには『こだわること』ですかね。昔から、塗装でいえばこだわる方が多々おられます。日本は春夏秋冬四季があり、気候の変化に敏感な対応が必要です。各班作業者、皆こだわりをもっていて、夏なら、冬ならこんな感じというように季節によって、また晴れか雨かによっても塗りのやり方が違ってきます」

「特に春と秋。朝は寒いけど日中は暖かい、そういったときには塗料の付き具合が変わってきますし、塗装面の肌(仕上がり)の具合も変わってきます。どう対応するかは人それぞれ。いまだに塗装は奥が深い、正解がない技術ではないかと思います」

現在では塗装も機械化、自動化されている工程も多いが、100%ではない。

「機械は言われたことしかやらない。人間には五感があり、五感をもとに私たちは作業することもあるので、最終的には人間の力が必要です。全部自動化するのは理想かも知れませんが、温度や湿度の変化に応じた塗料の調合など微妙なところはロボットではできない。岡崎製作所では、上塗りの検査は目視で行っていますが、日によって昨日と違うなと何か感じるものがあるんですね」

上塗りの状態を目視で確認

塗装職人一筋だったが、越智さんもまた、持ち前の技術を後輩たちに伝えていく役割を担う年齢になった。2024年5月、道場主となるための「マスター・トレーナー」の資格を取得。25年4月より、岡崎製作所塗装道場主になった。

「今回、道場主になると父親に言ったら、腹をかかえて笑われました。自分と同じ道を歩むのか、と。これまで世話になってきたのだから、これからは恩返しのために、人に尽くすべきだと言われました」

人前で話すことが苦手だった越智さんは、入社によって「180度変わった」と言う。

「入社から5年過ぎたあたりから、指導員として人を教えることもやるようになったわけですが、自分が教えても、なかなか新人さんに結果が付いてこない。これだけ労力使って教えているのに何でできないんだとへこみました。ところが、ある教育を受けたときに、『教えてできていないのは先生の責任だ』と言われ、けっこうグサッときたんですね」

「そこで教え方というのを自分なりに見直していきました。冷静に考えたら、人それぞれに個性が違う。じゃあ、どうしたらよいのかと考えたときに、1から10までマニュアル通りに教えるだけでなく、プラスαで個々人の癖を見抜いていく、そこを変えて教えてあげないとダメと気が付きました」

「三菱自動車には有望な若者がたくさんいます。まだその能力が顕在化していない人が多々いるので、そこをどうやってアウトプットにつなげていくか。かつてはワン・ウェイで一方通行の教え方でしたが、それをツー・ウェイ、コンタクトを取りながら教育していきたいと思っています。ツー・ウェイだと、より意思疎通が図られ、技術について理解が深まると思います。ものづくり道場で何かきっかけをつかんで成長してくれたら嬉しいですね」

塗装道場でシーリング塗装での体の使い方を指導する越智さん

三菱自動車のクルマは、「ものづくり道場」で鍛えられた技術者の卓越した技術にささえられ、生産されている。鈴木さん、越智さんの話を聞いていると、そうした技術の伝承が社員の活力を生みだし、同時に「三菱自動車らしさ」を醸成しているといえるだろう。