会社の歴史

三菱創業以来の自動車事業の歩みを

ご紹介いたします。

会社の歴史

三菱創業以来の自動車事業の歩みを

ご紹介いたします。

当時の

車の歴史をみる

1870

土佐藩が九十九商会(のちの三川商会)を開業し、岩崎彌太郎が経営者に就任

1873

岩崎彌太郎が三川商会を三菱商会と改称し、社長に就任

1875

三菱商会を三菱汽船会社と改称

三菱汽船会社を郵便汽船三菱会社と改称

1885

岩崎彌之助が三菱社(のちの三菱合資会社)を設立し、社長に就任

1893

岩崎久彌が三菱合資会社社長に就任

1914

三菱商標(スリーダイヤ・マーク)を登録

三菱商標(スリーダイヤ・マーク)を登録

「![]() 」マークは、1870年(明治3年)10月、九十九商会として土佐藩営の海運事業を継承した時から、船旗号として用いられていた三角菱が原型となっています。

」マークは、1870年(明治3年)10月、九十九商会として土佐藩営の海運事業を継承した時から、船旗号として用いられていた三角菱が原型となっています。

岩崎家の家紋「重ね三階菱」と土佐藩主であった山内家の家紋「三ツ柏」に由来すると言われています。

当初、「![]() 」マークの先端の角度は30度程度でしたが、1910年(明治43年)頃に現在の形(先端の角度は60度)となり、1914年(大正3年)3月、三菱合資会社が特許局に商標登録を出願、同年6月に登録されました。

」マークの先端の角度は30度程度でしたが、1910年(明治43年)頃に現在の形(先端の角度は60度)となり、1914年(大正3年)3月、三菱合資会社が特許局に商標登録を出願、同年6月に登録されました。

その後の事業多角化による会社設立に伴い、「三菱」の社名冠称、「![]() 」マークの商標使用が拡がり、1918年(大正7年)11月に完成した日本初の量産乗用車である「三菱A型」のラジエーターグリルにも「

」マークの商標使用が拡がり、1918年(大正7年)11月に完成した日本初の量産乗用車である「三菱A型」のラジエーターグリルにも「![]() 」マークが装着されました。

」マークが装着されました。

Prev

Next

1916

岩崎小彌太が三菱合資会社社長に就任

1917

三菱合資会社造船部が三菱造船株式会社(のちの三菱重工業株式会社)として独立

1920

三菱内燃機製造株式会社が名古屋製作所を設立

三菱内燃機製造株式会社が名古屋製作所を設立

三菱内燃機株式会社(後の三菱重工業株式会社)が愛知県名古屋市南区東築地地先海面の埋立地(現、名古屋市港区大江町)に名古屋製作所(後の大江工場)を設立し、航空機の機体等を生産しましたが、戦後、民需転換を図るため、生産品目を自動車に切り替え、1946年(昭和21年)にスクーター「シルバーピジョン」、1952年(昭和27年)に四輪駆動車「ジープ」の生産を開始しました。

1977年(昭和52年)8月、当社として初めて名古屋自動車製作所岡崎工場を愛知県岡崎市橋目町に設立し、名古屋地区では、大江工場とともに2拠点で自動車を生産していましたが、2001年(平成13年)に大江工場を閉鎖しました。

2016年(平成28年)10月には名古屋製作所を岡崎製作所と改称し、現在はSUV(Sport

Utility

Vehicle)を中心とした自動車を生産しています。

また、名古屋地区は、開発拠点としても、1962年(昭和37年)に岡崎試験場(テストコース)が完成、1969年(昭和44年)に自動車技術センター(現、技術センター)を愛知県岡崎市橋目町に設立し、基礎研究から商品開発に取り組んでいます。更に、2012年(平成24年)4月には、電動車両開発拠点としてEV技術センターを愛知県岡崎市仁木町に設立しました。

Prev

Next

1943

三菱重工業株式会社が水島航空機製作所(現、水島製作所)を設立

三菱重工業株式会社が水島航空機製作所(現、水島製作所)を設立

三菱重工業株式会社が岡山県浅口郡連島町と児島郡福田村の高梁川河口先地帯(現、倉敷市水島海岸通)に水島航空機製作所を設立し、航空機の機体等を生産しましたが、戦後は民需転換を図るため、生産品目を自動車に切り替え、1946年(昭和21年)に小型三輪トラック「みずしま」、1959年(昭和34年)に中型トラック「ジュピター」、1960年(昭和35年)に軽商用車「三菱360」の生産を開始しました。

1999年(平成11年)6月に当社は水島自動車製作所を水島製作所と改称し、現在は電気自動車とともに、軽自動車を中心とした自動車とエンジンを生産しています。

Prev

Next

1944

三菱重工業株式会社が京都機器製作所(現、京都製作所京都工場)を設立

三菱重工業株式会社が京都機器製作所(現、京都製作所京都工場)を設立

三菱重工業株式会社が京都・太秦地区(現、京都市右京区太秦巽町)に京都機器製作所を設立し、航空機用エンジン関係を生産しましたが、戦後は民需転換を図るため、生産品目を自動車用エンジン、トランスミッション等に切り替え、1946年(昭和21年)にGB38型ガソリンエンジン、1949年(昭和24年)にKE5型ディーゼルエンジン(KEはKyoto

Engineの略)を生産開始しました。

当社設立後の1979年(昭和54年)12月には京都製作所滋賀工場を滋賀県甲賀郡甲西町(現、湖南市小砂町)に設立、現在は京都工場と滋賀工場の2工場を拠点に自動車用エンジンを生産しています。

2003年(平成15年)6月、京都製作所をパワートレイン製作所と改称しましたが、2017年(平成29年)4月には再び京都製作所へと改称されました。

Prev

Next

1949

トラック・バスの販売会社としてふそう自動車販売株式会社を設立

1950

三菱重工業株式会社が3社に分割

1952

重工3社など各社が本社を千代田区丸の内に移転し、三菱の社名、スリーダイヤ・マークの使用を再開

1954

国産ジープの販売会社として菱和自動車販売株式会社(のちの新三菱自動車販売株式会社)を設立

国産ジープの販売会社として菱和自動車販売株式会社(のちの新三菱自動車販売株式会社)を設立

1952年(昭和27年)7月、当社の前身である新三菱重工業株式会社と米国のウィリス・オーバーランド社との間でノックダウン方式による組立外注契約が成立、翌年2月に「ジープ」第1号車(J1型)が完成しました。

同年7月には、ウィリス・オーバーランド社と技術援助契約及び販売契約を締結し、国内における製造・販売権共に取得。これを受け、1954年(昭和29年)5月に倉敷レイヨン株式会社(現、株式会社クラレ)との共同出資により国産ジープの総販売会社、菱和自動車販売株式会社を設立、1956年(昭和31年)7月からは国産「ジープ」の生産を開始しました。

菱和自動車販売は、ジープのほか、ジュピター、ローザ、三菱500をはじめとする自動車を扱うようになり、1963年(昭和38年)5月に新三菱自動車販売株式会社と社名を改めるとともに、新三菱重工業が生産する全ての自動車を販売していました。

Prev

Next

1962

名古屋自動車製作所に岡崎試験場(テストコース)が完成

1964

重工3社が合併し、三菱重工業株式会社として発足

三菱自動車販売株式会社を設立

三菱自動車販売株式会社を設立

1964年(昭和39年)6月、戦後3社に分割されていた三菱三重工が合併し、新生・三菱重工業株式会社が誕生したことにより、三菱日本重工業が生産していた大・中型トラック・バス、新三菱重工業が生産していたスクーター、軽自動車、乗用車、中・小型トラック・バスの生産がひとつ傘の下に統合されました。

この生産部門統合を機に、三菱ふそう自動車株式会社と新三菱自動車販売株式会社を合併し、スクーター、軽自動車から大型トラック・バスまですべてを扱う一大総合自動車販売会社の設立が検討され、1964年(昭和39年)6月に、三菱ふそう自動車株式会社を存続会社とし、合併とともに同社は「三菱自動車販売株式会社」に商号を変更するという合併契約書締結が両社取締役会で決議されました。

1964年(昭和39年)8月に合併届出書が公正取引委員会に提出され、10月に新会社が発足しました。

Prev

Next

1965

三菱重⼯業株式会社がタイのUDMI社に資本参加

三菱重⼯業株式会社がタイのUDMI社に資本参加

タイへの三菱車の輸出は1952年(昭和27年)の大型バスから始まり、1961年(昭和36年)8月には、現地資本による三菱車の輸入車販売会社として、Sittipol Motor

Company(SMC社)を設立されました。設立当初は軽3輪車レオが輸出されましたが、次第に乗用車、中型トラックと取り扱い車種、販売台数が拡大していきました。

1960年代に入ると、タイにおける輸入車代替政策として現地組立化とそれに伴う外資導入の促進を機に、1964年(昭和39年)10月に現地資本による

United Development Motor lndustries

co.,Ltd.(UDMI社)が設立され、翌年には三菱重工業株式会社が同社へ資本参加し、1966年(昭和41年)6月に初めての三菱車の海外現地生産を開始しました。

1973年(昭和48年)12月には現地販売会社であるSMC社に当社が資本参加を行い、タイにおける事業展開は、現地企業と当社の合弁によって、販売はSMC社、生産はUDMI社が担当してきましたが、1987年(昭和62年)1月に両社が合併し、MMC

Sittipol

Co.,Ltd.(MSC社、所在地:タイ・バンコク)が設立されました。

2003年(平成15年)11月、社名統一による販売・マーケティング戦略の強化を進めるとして、MSC社の社名を

Mitsubishi Motors(Thailand)Co.,Ltd.(MMTh)に変更され、現在に至っています。

Prev

Next

1966

全国の特約販売会社の社名に「三菱自動車販売」を冠称

1967

ジープの生産を東洋工機株式会社(現、パジェロ製造株式会社)に全面委託

ジープの生産を東洋工機株式会社(現、パジェロ製造株式会社)に全面委託

当社の前身である新三菱重工業株式会社が、1953年(昭和28年)から生産していた「ジープ」は、名古屋自動車製作所における合理化計画の一環として、その生産を東洋工機株式会社(当時、名古屋市北区)へ全面委託されました。

東洋工機株式会社は、1976年(昭和51年)9月に工場を岐阜県坂祝町へ移転、1982年(昭和57年)2月からは「ジープ」を源流とする「パジェロ」の一貫生産も行うようになり、1995年(平成7年)7月には社名を「パジェロ製造株式会社」と改めました。

Prev

Next

1968

三菱重工業株式会社が三菱京都病院本館を竣工

1969

三菱重工業株式会社が自動車事業本部を設置

三菱重工業株式会社が自動車事業本部を港区芝に移転

4G3型(サターン)エンジンの生産を開始

4G3型(サターン)エンジンの生産を開始

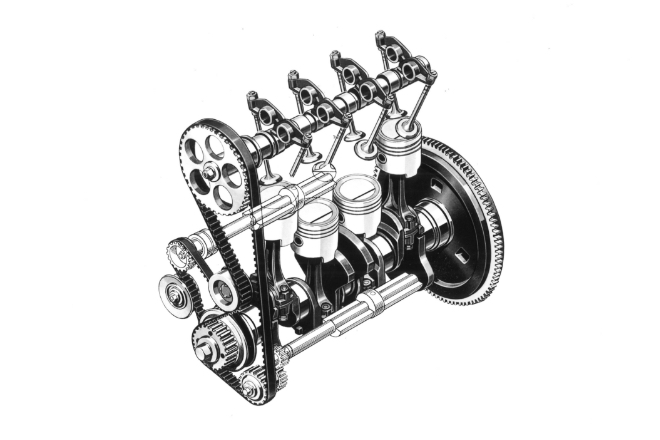

4G3系サターンエンジンシリーズは、三菱初のOHC機構を採用し、高性能を生み出すと同時に社会問題化していた排出ガスの課題に対応した水冷直列4気筒ガソリンエンジンで、戦前に製造していた航空機用エンジン「金星」「火星」等の名称にならい、「土星」を意味する「サターン」と命名されました。

1969年(昭和44年)12月発売の初代コルトギャランに4G30型(1.3L)、4G31型(1.5L)を搭載しました。更に翌年には4G32型(1.6L)を追加、ギャランGTO-MRにはDOHC方式で、125ps/6,800rpmの高出力タイプを搭載しました。

排出ガス規制が厳しくなった1973年(昭和48年)には、他社より一足早く1972年(昭和47年)に規制をクリアした4G3系エンジンシリーズを、デボネア用の6気筒6G34型(2.0L)を含めて、4G33型(1.4L)、4G35型(1.7L)、4G37型(1.8L)へとバリエーションを展開し、長期間に亘って生産されました。

・生産期間:1969年(昭和44年)~1996年(平成8年)

・累計生産台数:421万台

・排気量:1,300cc~2,000cc

・主な搭載車種:コルトギャラン、ギャランGTO、ランサー、デボネア、ギャランΣ

Prev

Next

名古屋自動車製作所に自動車技術センターを設置

日本サッカーリーグで三菱重工業サッカー部が初優勝

1970

三菱自動車工業株式会社が誕生

三菱自動車工業株式会社が誕生

資本自由化による自動車業界の本格的な国際化時代に対応するため、自動車事業部門の専業化を進めてきた三菱重工業株式会社は、1970年(昭和45年)2月にクライスラー社との間で合弁事業に関する基本契約を締結。これにより、三菱重工業株式会社は、自動車事業部門を分離、新会社へ譲渡することとなり、同年4月22日に全株所有の新会社、三菱自動車工業株式会社を設立しました。また、第三者割当増資という形でクライスラー社が新会社に資本参加しました。

さらに、同日付で調印された営業譲渡契約書により、三菱重工業株式会社が有する自動車事業関係の営業は、同年6月1日午前0時を期して三菱自動車工業株式会社に移管、また、同時に一部製作所も移管されました。

三菱自動車工業株式会社設立後、クライスラー社の販売網を通して北米等への輸出は、直ちに実現。設立同年10月にはクライスラー社と「合衆国流通契約(USDA)」を締結、12月にはクライスラー・カナダ社と「カナダ流通契約」を締結、翌年1月からはクライスラー社が高く評価していた「コルトギャラン」が「ダッヂコルト」の名で、北米大陸の西海岸地域から販売開始されました。

また、1971年(昭和46年)5月にはクライスラー・インターナショナルS.A.社(CISA社、本部:ロンドン)と「小市場流通契約」を締結、同社を通して北米以外の各国市場へも販売を開始しました。

三菱自動車工業株式会社設立の大きな目的のーつであった海外市場への本格的進出が始まりました。

Prev

Next

CMC社と台湾における国産化援助契約を締結

CMC社と台湾における国産化援助契約を締結

台湾への三菱車の輸出は1934年(昭和9年)から行われていましたが、当社設立後初めての海外事業プロジェクトとして、1970年(昭和45年)10月に台湾の中華汽車工業股份有限公司(China

Motor

Corporation=CMC社)と現地国産化援助契約を締結しました。1973年(昭和48年)12月から大型トラックとデリカトラックのノックダウン生産を開始し、次第に生産車種を拡大していきました。

CMC社は、グループ企業である裕隆汽車が日産自動車株式会社と乗用車を中心に合弁生産していたことから、三菱車では商用車のみを扱ってきましたが、1985年(昭和60年)に初めて乗用車として、800ccエンジン搭載のミニカ(Towny=多利)を発売しました。

CMC社と当社の関係の緊密化をふまえ、1986年(昭和61年)に当社と三菱商事株式会社が台湾のCMC社に資本参加を行い、現在もCMC社が台湾での三菱車の生産と販売を行っています。

Prev

Next

三菱創業100周年

1971

電気自動車ミニカバンEVを東京電力株式会社へ10台納入

電気自動車ミニカバンEVを東京電力株式会社へ10台納入

1966年(昭和41年)10月、東京電力株式会社と三菱重工業株式会社との間で「現用電池の改良による電気自動車の試作ならびに諸試験」の研究委託契約が締結され、三菱電機株式会社、日本電池株式会社(現、株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション)も参加し、軽自動車ミニカバンをベースに電気自動車の研究を進められ、1969年(昭和44年)12月に電気自動車ミニカバン(E12X型)が完成しました。

この電気自動車は加速力、登坂力に優れ、ガソリン車に劣ることなく、東京電力の都内営業所における実用テストにおいても好評を得ました。

E12X型をベースに改良を加えたE12型は、最高速度80km/h、航続距離70km(30km/h定速走行時)という性能を有し、業務用車両として東京電力株式会社へ10台を納入されました。

Prev

Next

4G4型(ネプチューン)エンジンの生産を開始

4G4型(ネプチューン)エンジンの生産を開始

4G4系ネプチューンエンジンシリーズは、OHV方式を継承する水冷直列4気筒ガソリンエンジンで、1971年(昭和46年)11月発売のギャランFTOに4G41型(1.4L)を搭載しました。その後ランサー用として4G42型(1.2L)が追加されましたが、1981年(昭和56年)に生産を終了しました。

・生産期間:1971年(昭和46年)~1981年(昭和56年)

・累計生産台数:52万台

・排気量:1,200cc~1,400cc

・主な搭載車種:ギャランFTO、ランサー

Prev

Next

クライスラー社と資本提携

クライスラー社と資本提携

1971年(昭和46年)2月、三菱重工業株式会社は、クライスラー社から合弁事業に関する基本契約(1970年2月締結)に基づく出資方法変更の要請を受け、一括出資から3段階出資の方式に変更した、第二次修正基本契約を同年5月に調印しました。

クライスラー社は、調印日に日本政府へ新会社(当社)の株式取得を申請・認可を受け、同年9月に当社は第三者割当増資により、52万7,700株(額面10,000円)を発行、資本金351億7,700万円、三菱重工業株式会社85%、クライスラー社15%の2社を株主とする自動車会社として再発足しました。

三菱重工業株式会社とクライスラー社の間における基本契約は、1985年(昭和60年)6月に両社によって解消されるまでの約14年間、継続しました。

Prev

Next

1972

天皇杯全日本サッカー選手権大会で三菱重工業サッカー部が初優勝

第24回全国社会人ラグビー大会で京都ラグビー部が初優勝

三菱レンタカー株式会社(のちの三菱オートリース株式会社)を設立

フィリピンのCPC社に資本参加

フィリピンのCPC社に資本参加

フィリピンへの三菱車の輸出は1955年(昭和30年)から行われていましたが、日商岩井株式会社(現、双日株式会社)により、ディストリビューターが設置され、後にノックダウン生産を開始されました。

当社設立後は、クライスラー社とクライスラー・インターナショナルS.A.社(CISA社)の要請により、当社は日商岩井株式会社並びに現地企業とともに、クライスラー社のフィリピン拠点であるクライスラー・フィリピン社(CPC社)へ資本参加し、コルトギャラン、ランサー、ミニカ等の組立・販売を行いました。

その後、クライスラー社がフィリピンから完全に撤退したことにより、当社と日商岩井株式会社と現地企業の3社共同出資による合弁会社として、CPC社の社名を

Canlubang Automototive Resources

Corporation(CARCO社)に変更しました。

1980年代、フィリピン国内の政情不安による経済の混迷を受け、自動車需要は落ち込みましたが、1987年(昭和62年)フィリピン政府による自動車産業発展計画の見直しにより、当社は同年2月、日商岩井株式会社との共同出資により、新会社として

Philippine Automotive Manufacturing

Corporation(PAMOCR社、所在地:フィリピン・カインタ)を設立させました。

そして、当社製車の生産・販売拠点であることを国内外に明示する狙いもあり、社名に三菱商号を冠し、1996年(平成8年)8月にPAMCOR社の社名を

Mitsubishi Motors Philippines Corporation(MMPC)に変更し、車両の生産・販売の両機能を持つ拠点として現在に至っています。

Prev

Next

第43回都市対抗野球大会で川崎野球部が準優勝

4G5型(アストロン)エンジンの生産を開始

4G5型(アストロン)エンジンの生産を開始

4G5系アストロンエンジンシリーズは、2Lクラス用エンジンとして、主要構造は4G3系と基本的に同一とした一回り大きい水冷直列4気筒ガソリンエンジンです。1973年(昭和48年)1月、ギャランGTOに4G52型(2.0L)を搭載しました。同年5月に4G51型(1.8L)、1974年(昭和49年)8月に4G53型(2.4L)、1976年(昭和51年)6月に4G54型(2.6L)を追加し、デボネア、ニューギャラン、キャンター、ローザ等に搭載しました。

1975年(昭和50年)2月には、4G52型エンジンにサイレントシャフトシステムを初採用した4G52型アストロン80エンジンを搭載したギャランGTOを発売、4気筒で8気筒並みの静かさを実現しました。1980年代の理想のエンジンを追求するという意味から、サイレントシャフトシステムを採用するエンジンの総称を「80(エイティー)エンジン」とネーミングしました。

省資源・省エネルギー時代の要請に応えるため、1980年(昭和55年)5月には、国内初の乗用車用ターボ付ディーゼルエンジンとして、4G5系をベースにディーゼル化した4D55型(2.4L)を開発し、ギャラン・エテルナΣ・Λに搭載しました。その後4D55型は、パジェロ・デリカ等の商用車にも広く採用され、1986年(昭和61年)5月には4D56型(2.5L)は国内で初めて乗用車にターボチャージャーを採用、1988年(昭和63年)10月にはパジェロ用にインタークーラー付ターボ仕様を追加しました。

・生産期間:1972年(昭和47年)~2013年(平成25年)

・累計生産台数:522万台

・排気量:2,000cc~2,600cc

・主な搭載車種:ギャランΣ、デボネア、パジェロ

Prev

Next

1973

フィリピンに、ATC社を設立

フィリピンに、ATC社を設立

フィリピン政府が国産化率向上と外貨獲得を目指し1971年(昭和46年)に発表した「乗用車国産化計画(PCMP)」に従い、当社とクライスラー社のフィリピン拠点であるCPC社(クライスラー・フィリピン社)と日商岩井株式会社(現、双日株式会社)の3社で、部品生産合弁会社の

Asian Transmission

corporation(ATC社、所在地:フィリピン・カンルーバン)を設立しました。同年7月にはマニラ市内で工場建設を着工、1974年(昭和49年)にマニュアルトランスミッション、1991年(平成3年)からエンジン、1995年(平成7年)からアクスルの生産を開始しました。

更に、1998年(平成10年)には、フィリピン国内の需要拡大、アジア・アセアン地域への輸出拡大に伴い、生産能力を強化するため、工場の近郊の工業団地に新たに建設された工場へ移転しました。

また、2014年(平成26年)6月、当社はフィリピンにおけるコンポーネント生産拠点の強化を目的として、生産・販売会社である

Mitsubishi Motors Philippines

Corporation(MMPC社)と双日株式会社からATC社の株式を譲り受け、ATC株式の90%保有しました。フィリピンにおける自動車用トランスミッションの生産は、ATC社で行っています。

Prev

Next

インドネシアに、MKM社を設立

インドネシアに、MKM社を設立

インドネシアへの三菱車の輸出は1958年(昭和33年)から開始され、ジープ、デリカ、中型トラックを扱うディストリビューター、ノックダウン生産の拠点がありましたが、インドネシアにおける本格的な自動車事業は、三菱商事株式会社と現地パートナーのPT

Krama Yudha(KY社)との提携を足がかりに始まりました。

当社と三菱商事株式会社はインドネシアでの国産化政策に対応するため、

KY社との合弁により、1973(昭和48)年に現地生産車両の部品を生産する PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and

Manufacturing(MKM社)を設立し、1975年(昭和50年)から生産を開始しました。

車両生産おいては、KY社100%出資により設立された PT Krama

Yudha Ratu

Motors(KRM社)に委託し、1975年(昭和50年)からコルト、中・大型トラックなどの生産を開始していましたが、当社と三菱商事株式会社、KY社は生産合弁会社として PT

Mitsubishi Motors Krama Yudha

Indonesia(MMKI、所在地:インドネシア・ブカシ)を設立し、2017年(平成29年)4月より車両の生産を開始しました。

さらに、販売事業の再編として、当社との流通契約により1973年(昭和48年)からインドネシア国内で三菱車の販売を行ってきた

PT Krama Yudha Tiga Berlian

Motors(KTB社)を、当社と三菱ふそうトラック・バスのブランド別に分割、当社と三菱商事株式会社とKY社の3社合弁で当社ブランド独自の販売会社のPT Mitsubishi Motors

Krama Yudha Sales

Indonesia(MMKSI、所在地:インドネシア・ジャカルタ)を2017年(平成29年)4月に設立しました。インドネシア市場における当社ブランドの自動車はMMKSI社を通じ販売しています。

Prev

Next

現代自動車と4G36型エンジンの技術援助契約を締結

タイのSMC社に資本参加

1975

名港モータープール(愛知県)を開設

1976

「サイレントシャフト」システムが自動車技術会技術開発賞を受賞

「サイレントシャフト」システムが自動車技術会技術開発賞を受賞

当時乗用車エンジンの主流であった4気筒エンジンは、6気筒、8気筒、ロータリーエンジンに比べて、省資源、省エネルギー、低コストの面で優れている反面、振動・騒音の面では不利でした。当時、クランクシャフトの2倍の速度で互いに逆回転する2本のバランサーシャフトをシリンダーブロックに装着することにより、上下振動が抑えることができることは解明されていましたが、当社はさらに振動を低減させることに取り組み、クランクシャフトと同方向に回転するバランサーシャフトを1本の装着位置を上方向にずらすことにより、低速から高速まで大幅に振動を低減させる「サイレントシャフト」システムの開発に成功しました。

4気筒エンジンで8気筒クラスの静かさを実現する「サイレントシャフト」システムは、4G52型(2L)アストロンエンジンに採用され、「アストロン80エンジン」として、ニューギャランGTOに搭載されました。

翌1976年(昭和51年)には自動車技術会学術賞を受賞しました。

また、「サイレントシャフト」システムは、欧州メーカー(ポルシェ、ボルボ、サーブ)に技術供与されました。

Prev

Next

第28回全国社会人ラグビー大会で京都ラグビー部が2度目の優勝

フロントエンブレムに「エム・エムマーク」の使用を開始

フロントエンブレムに「エム・エムマーク」の使用を開始

当社の新しいシンボルマークとして、三菱の頭文字である「M」をデザインした「エム・エムマーク」を装着したギャランΣが初登場しました。

このシンボルマークは、当社が生産・販売している自動車が、ユーザーに密着する商品であるため、「三菱の自動車」のイメージをより一層個性化し、当社の商品として印象付けることを狙いとしたものです。

または、当社コーポレートカラー(当時)であるマイティ・レッド(左側)で誠心とバイタリティを、ロフィティ・ブルー(右側)で若さと豊かな未来を表現しており、広報資料などにも適用されました。

1982年(昭和57年)2月発売のミラージュⅡ/ランサーフィオーレと翌月発売のトレディア/コルディアからは、当社の統一マークとして制定された新シンボルマーク「MMC」がフロントエンブレムに装着されました。

1992年(平成4年)5月には、ギャラン/エテルナのフルモデルチェンジを契機に、広告・宣伝、店舗、車体とマークを全て「MMC」マークからスリーダイヤマークに変更しました。

Prev

Next

MCA-JETシステムエンジンを発表

MCA-JETシステムエンジンを発表

MCA-JET(Mitsubishi Clean Air-Jet Controlled Super Lean Combustion

System)は、500cc(ミニカ5)から2.6L(デボネア)に至るまで当社の乗用車すべてのエンジンに採用したシステムで、特に省資源、省エネルギー時代に対応した、低燃費・高性能を実現、MCA-JETシステムを搭載したエンジンは、当時世界で最も厳しいと言われた1978年(昭和53年)排出ガス規制値を他社に先駆けてクリアした画期的なシステムでした。

MCA-JETは、噴流制御超希薄燃焼方式と呼ばれ、燃焼室に、吸排気バルブに加えて「ジェットバルブ」を設け、運転状況に応じてスーパーリーン混合気(空気とガソリン)または空気を適切な時期に特定の方向に噴出させ、適切な混合気で効率よく燃焼させることができるシステムです。MCA-JETシステムを搭載することによって、燃費が向上、排出ガスをクリーンにすることが可能となりました。

Prev

Next

1977

4G1型(オリオン)エンジンの生産を開始

4G1型(オリオン)エンジンの生産を開始

4G1系オリオンエンジンシリーズは、1973年(昭和48年)のオイルショックを契機とする省資源時代への対応として、4G3系よりも排気量の少ないクラスで一層の合理化を図った小型・軽量エンジン(水冷直列4気筒ガソリンエンジン)で、1977年(昭和52年)5月に4G11型(1.3L)がランサーに搭載されました。このエンジンには、MCA-JETシステム(Mitsubishi

Clean Air-Jet Controlled Super Lean Combustion

System=噴流制御超希薄燃焼方式)を採用し、当時世界で最も厳しいと言われた1978年(昭和53年)排出ガス規制を施行の1年前からクリアしました。

その後、1978年(昭和53年)3月発売のミラージュに4G12型(1.4L)を搭載、1983年(昭和58年)10月にミラージュのフルモデルチェンジに合わせて、ボアを拡大した4G13型(1.3L)と4G15型(1.5L)と追加しました。

また、1982年(昭和57年)2月には、4G12型にMD(Modulated

Dis-placement=可変排気量)機構を採用してミラージュⅡに搭載しました。

更に、1991年(平成3年)10月発売の新型ミラージュ、ランサーにはMVV(Mitsubishi

Vertical

Vortex=縦渦流)方式を採用した4G15型を搭載しました。

4G19型は、2002年(平成14年)11月発売の新型車コルトに搭載しましたが、新開発の1.3LのDOHC

MIVEC(可変バルブタイミング機構付き)エンジンとCVT(無段変速機)を組み合わせて搭載し、軽快でレスポンスの良い走りを実現しました。10・15モードでは20km/Lの低燃費(1.3L車/オプション装着により異なる)を達成し、市街地走行でもクラストップレベルの低燃費を実現、同時に、平成12年排出ガス規制値の75%低減レベルを達成した「超-低排出ガス」の認定を取得し、2010年燃費基準のクリアとあわせ、全車グリーン税制の恩典対象としました。

・生産期間:1977年(昭和52年)~2014年(平成26年)

・累計生産台数:968万台

・排気量:1,200cc~1,600cc

・主な搭載車種:ランサー、ミラージュ、コルト

Prev

Next

三菱ギャラントーナメントを開催

三菱ギャラントーナメントを開催

1969年(昭和44年)から開催していた男子プロゴルフトーナメントの「ダンロップゴルフトーナメント」に当社が主催者として加わり、能登カントリークラブにおいて、第1回「三菱ギャラントーナメント」を開催しました。自動車メーカーとして国内で初めて男子プロゴルフトーナメントを主催、1977年(昭和52年)以来、毎年コースを変え、北海道から九州まで全国各地の戦略性の高い名コースを転戦するサーキットトーナメントとして人気を博す大会となり、優勝副賞や特別賞に当社製品を提供することで企業PRにも貢献しました。

1999年(平成11年)の第23回大会からは、三菱自動車グループ全体で同大会を支え、より一層の発展を目指すため、大会名称が「三菱自動車トーナメント」に変更されました。

2000年(平成12年)まで同大会を主催していましたが、当時の厳しい経営状況下で広告宣伝活動を抜本的に見直すこととなり、2001年(平成13年)からは主催を譲り、三菱グループ各社が主催する「三菱ダイヤモンドカップゴルフ」へ名称変更、2014年(平成26年)からは「アジアパシフィックオープン

ダイヤモンドカップゴルフ 」に名称変更されています。

Prev

Next

日本自動車エンジニアリング株式会社(現、三菱自動車エンジニアリング株式会社)を設立

名古屋自動車製作所岡崎工場(現、岡崎製作所岡崎工場)を設立

ミラージュボウルを開催

ミラージュボウルを開催

1978年(昭和53年)3月に発売を控えていた新型車ミラージュのプレキャンペーンとして、ターゲットユーザーの関心を高め、また当社のイメージアップも図ることを目的に、当時人気があった全米大学フットボール公式戦の最終試合を「ミラージュボウル」として後楽園球場で開催しました。

本場フットボールの迫力あふれるスピード、パワーはもちろんのこと、両校マーチングバンドによる演奏、チアガールの応援合戦等の華麗なショーもあり、前夜祭と試合当日合わせて9万人の観衆を集め、テレビ生中継もされたことから、日本に本格的なフットボールを紹介する契機ともなりました。

ミラージュボウルは、1979年(昭和54年)から会場を国立競技場に移した後も毎年満員の盛況が続きましたが、1985年(昭和60年)の第9回大会をもって所期の目的を達成したとして、主催を譲りました。

Prev

Next

1978

国内販売会社を2チャンネル化

国内販売会社を2チャンネル化

マーケットシェア拡大のため、新しい販売チャンネルとしてカープラザ店(当時、108社・186営業拠点)を設立、「ミラージュ」発売の同年3月1日に全国で一斉に営業を開始しました。カープラザ店の設立に伴い、既存の乗用車系販売会社をギャラン店としました。

2003年(平成15年)1月に国内乗用車販売事業改革の一環として、ギャラン店、カープラザ店の2チャンネルの販売体制を統合し、全ての乗用車商品ラインアップを取り扱う新たな総合販売ネットワーク「MITSUBUSHI

MOTORS」となりました。また、お客様の満足度向上とブランドイメージ強化を目的に系列販売店の内外装に新CI(Corporate

Identity)デザインを導入し、店舗のリニューアル化を行いました。新店舗は看板等のサイン関係をコーポレートカラー(当時)である赤とシルバーを基調としたデザインで統一し、店内はクルマの美しさを際立たせるシンプルなデザインとしました。

2016年に発表した新しいブランド・メッセージ「Drive

your

Ambition」に基づき、ブランドイメージの向上を実現することを目的とし、全世界約5,000店舗のディーラーの内外装に新デザインを展開しました。新デザインの店舗では、基本的なカラースキームとして黒、白、グレーを使用しながら、ダイナミックな赤いラインをアクセントとして使用することをデザインの特徴としています。

Prev

Next

1979

三菱重工業サッカー部が史上初の3冠を獲得

オーストラリアのCAL社に資本参加

オーストラリアのCAL社に資本参加

オーストラリアへの三菱車の輸出は、1957年(昭和32年)から開始され、当社設立後には当時資本提携していたクライスラー社のオーストラリア生産拠点であるCAL社(Chrysler

Australia

Ltd.)と流通・商標・技術援助契約を締結し、1971年(昭和46年)よりコルトギャランのノックダウン生産を開始しました。

1979年(昭和54年)4月、海外事業の縮小を始めていたクライスラー社からCAL社へ資本参加の要請を受け、当社と三菱商事株式会社の合弁でCAL社を買収、1980年(昭和55年)10月にCAL社の社名を

Mitsubishi Motors Australia

Ltd.(MMAL、所在地:オーストラリア・アデレード)へ変更しました。その後、当社は徐々に持株比率を上げ、MMALを完全子会社化しました。

1985年(昭和60年)、MMAL社がギャランΣ(シグマ)をベースに車幅を65mm拡大、2.6ℓエンジンを搭載したオーストラリア専用車として開発した「マグナ」を販売しました。また、「マグナ」をベースにステーションワゴンも開発、追加投入しました。

1988年(昭和63年)には、マグナステーションワゴンを日本へ輸入し、国内販売会社で販売しました。

2005年(平成17年)、オーストラリアにおける生産・販売会社であるMMAL社は、9年ぶりに新型車として上級スポーティセダン「380」を開発し、生産・販売しましたが、同車を最後に2008年(平成20年)3月、現地生産事業は終了し、三菱車の販売会社として現在に至ります。

Prev

Next

蒲郡モータープール(愛知県)を開設

4G6型(シリウス)エンジンの生産を開始

4G6型(シリウス)エンジンの生産を開始

4G6系シリウスエンジンシリーズは、4G3系と4G5系の中間の排気量をカバーする、水冷直列4気筒ガソリンエンジンとして開発し、1980年(昭和55年)2月発売のランサーEXに4G62型(1.8L)を搭載しました。4G6系は国際的にも競争力のある小型、軽量、低コスト、高性能を狙いとしたエンジンで、4G5系よりも約20kg軽く、全長も65mm短くなっていました。同年4月には4G63型(2.0L)を追加し、当社における乗用車の主力エンジンとなりました。

なお、この4G6系エンジンは1979年(昭和54年)に建設した滋賀工場で最初に生産されたエンジンです。

1984年(昭和59年)6月には低燃費と高出力を両立させた4G63型シリウスダッシュ(DASH=Dual

Action Super

Head)エンジンがギャランΣ、スタリオンに、搭載され、FF車初の200馬力を実現しました。

1987年(昭和62年)10月発売のミラージュ、ギャランのフルモデルチェンジに合わせて、4G61型(1.6L)を追加し、同年12月発売のギャランVR-4には205ps/6,000rpmの高出力を持つ4G63型DOHCインタークーラー付ターボエンジンを搭載しました。さらに、1989年(平成元年)4月には4G67型(1.8L)を追加、同年8月には4G64型(2.4L)がデリカ等に搭載されました。

また、4D5系に続く乗用車用ディーゼルエンジンとして、4G6系をベースにディーゼル化した4D65型(1.8L)を1983年(昭和58年)12月発売のミラージュ、ランサーフィオーレに搭載し、1984年(昭和59年)2月にはギャランΣ用にインタークーラー付ターボ仕様を採用、1992年(平成4年)5月には4D68型(2.0L)を追加させました。

2003年(平成15年)3月発売の新型車グランディスに搭載した4G69型は、新開発の2.4L

MIVEC(可変バルブタイミング&リフト機構付き)エンジンとINVECS-Ⅱ4A/Tを組み合わせて搭載し、軽快でレスポンスの良い走りを実現しました。

4G6系シリウスエンジンシリーズは、4G3系サターンエンジンシリーズより長く亘って、30年以上も生産されていました。

・生産期間:1979年(昭和54年)~2016年(平成28年)

・累計生産台数:636万台

・排気量:1,600cc~2,400cc

・主な搭載車種:ギャラン、デリカ、ランサーEX、ミラージュ

Prev

Next

京都製作所滋賀工場を設立

1981

ポルシェ社に「サイレントシャフト」技術を提供

アメリカに、米国三菱自動車販売(MMSA社)を設立

アメリカに、米国三菱自動車販売(MMSA社)を設立

アメリカへの三菱車の輸出は、1950年代半開始されスクーターが輸出されていましたが、1970年(昭和45年)10月に当社とクライスラー社との間で締結された合衆国流通契約(USDA)により、同月初めての四輪車、ダッヂコルト(日本名:コルトギャラン)を輸出しました。

当時はUSDAによりクライスラー社がアメリカにおける三菱車の独占販売権を持っていましたが、1982年(昭和57年)当社は、100%出資の販売会社

Mitsubishi Motor Sales of America,

Inc.(MMSA、所在地:アメリカ・ファンテンバレー)を設立、翌年に三菱商事株式会社も資本参加し、小型ピックアップトラック「フォルテ」の販売を開始しました。

2003年(平成15年)1月、MMSA社は生産会社であるMMMA社(Mitsubishi

Motor Manufacturing of America, Inc.)と合併し、北米の販売、生産、ファイナンス、研究開発を統括する Mitsubishi Motors North

America

Inc.(MMNA、所在地:アメリカ・サイプレス)となりました。

2015年(平成27年)11月、MMNA社は生産事業は終了し、アメリカでの三菱車の販売会社として現在に至ります。

Prev

Next

1982

可変排気量エンジン(MD)を発表

可変排気量エンジン(MD)を発表

MD(Modulated

Displacement)エンジンは、運転状況に応じて4気筒と2気筒が自動的に切り換わる可変排気量タイプのエンジンです。4気筒1.4Lでありながら、コンピューターの制御により、アイドリング時、減速時、約70km/h以下での定時走行時(4速)など低負荷時には、2つのシリンダーの吸・排気バルブを閉じて2気筒運転し、加速時及び高速走行時などの高負荷時には4気筒運転に切り換えることで、大幅な燃費向上(10モードで20km/ℓ)を実現しました。

この気筒休止エンジンのであるMDエンジンは、同月ミラージュに搭載されました。

Prev

Next

フロントエンブレムに「MMCマーク」の使用を開始

韓国の現代自動車に資本参加

1983

マレーシアに、PROTON社を設立

マレーシアに、PROTON社を設立

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn.

Bhd.(PROTON社、所在地:マレーシア・シャーアラム)は、マレーシアのマハティール首相(当時)の国民車構想に基づき、当社とマレーシア重工業公社(HICOM:Heavy

Industries Corporation of Malaysia

Bhd.)と三菱商事株式会社の3社合弁事業として設立されました。

当社と三菱商事株式会社の支援のもと、1985年(昭和60年)に当社のランサーフィオーレをベースとした最初の国民車「SAGA」の生産を開始、2000年(平成12年)には初の自主開発車「WAJA」を発売しました。また、2004年(平成16年)2月には自主開発エンジンを搭載した「GEN-2」を発売するなど、年々技術力を高め、マレーシア工業化のシンボルとして国民に広く支持されていました。

PROTON社の技術水準向上により、2004年(平成16年)に当社はプロトン社の持ち株につき、全株を売却、資本提携を解消しました。

その後、2005年(平成17年)3月、三菱商事株式会社とPROTON社の販売代理店であるEdaran

Otomobil Nasional Berhad(ECO社)の2社合弁により、Mitsubishi Motors Malaysia Sdh.

Bhd.(MMM)が設立され、翌月には当社がMMM社との流通販売・サービス契約を締結し、マレーシア市場における三菱車はMMM社を通じ販売しています。

また、資本提携解消後もプロトン社へコンポーネントの技術供与、エンジン・トランスミッションなどを通じて、当社とプロトン社の協力関係は継続されていましたが、2006年(平成18年)2月に開発・生産における新たな協業提携に関する覚書を締結、また、2008年(平成20年)12月には、プロトン社と新型車両の開発・生産に関する契約を締結しました。

Prev

Next

1984

株式会社ラリーアートを設立

株式会社ラリーアートを設立

株式会社ラリーアートは、モータースポーツ愛好者の増加によるユーザーのニーズの多様化への対応、より健全なモータースポーツ意識の向上を目指し、国内・海外のモータースポーツ愛好者への各種サービス体制の充実、モータースポーツ用部品・用品の開発及び流通体制の充実などを目的として設立されました。

主な事業内容は、以下のとおりですが、周辺事業としてモータースポーツ以外でも女性ドライビングスクールの開催など、交通安全に関する啓発活動でも併行的に行いました。

(1)

国内・海外における各種モータースポーツイベントへの参加活動

(2) モータースポーツ愛好者に対する各種サービスやライセンス講習会・レーシング教室等の企画、運営

(3)

モータースポーツ用部品・用品の開発、販売

(4)

各種キャラクター(ラリーアート)商品の開発、販売

設立以来、多くの皆様に支えられながらモータースポーツ関連の諸活動を行っておりましたが、当社が2005年(平成17年)12月にWRC(FIA世界ラリー選手権)のワークス活動休止を発表し、2009年(平成21年)2月にダカールラリーのワークス活動を終了したこともあり、2010年(平成22年)3月末をもって業務を縮小、ラリーアート商品販売を除くモータースポーツユーザー支援全般等の業務・運営を廃止しました。

Prev

Next

三菱自動車販売株式会社を統合

三菱自動車販売株式会社を統合

1979年(昭和54年)の第二次オイルショックよる国内外の厳しい事業環境に加え、当社の事業を取り巻く環境変化やユーザー動向に素早く対応、また市場ニーズの的確な把握による開発と販売を促進するため、当社及び三菱自動車販売株式会社(以下、三菱自販)は一体化に向け、1984年(昭和59年)5月28日に営業譲渡契約書を締結しました。この一体化においては、合併という形を採らず、三菱自販から当社へ国内営業の譲渡を行うものとしました。この営業譲渡に伴い、譲渡日現在在籍する三菱自販の全従業員も当社へ移籍しました。

当社と三菱自販の統合により、1949年(昭和24年)12月ふそう自動車販売株式会社の設立に始まる、三菱自動車における工・販分離の歴史が終わりました。

Prev

Next

1985

電子制御サスペンション「ECS」が自動車技術会技術開発賞を受賞

電子制御サスペンション「ECS」が自動車技術会技術開発賞を受賞

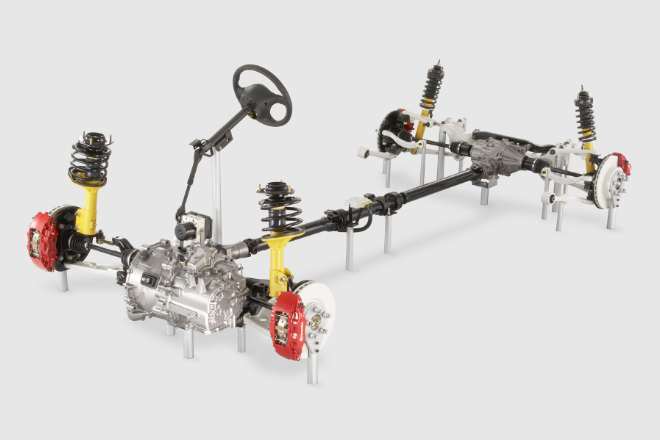

ECS(Electronic Control Suspension)は、走行条件の変化に応じて、サスペンション特性(バネ定数とショックアブソーバー減衰力)を最適な状態に自動でコントロールすることにより、快適な乗り心地と操縦安定性を両立させました。さらに荷物や乗員の重量変化や車速、路面状態の変化に対応するため、常に一定の車高を調節する機能とともに、停車中に車高を40mmアップさせるエクストラハイ車高機能も備えていました。

Prev

Next

企業メッセージ「いい街、いい人、いい車」を制定

アメリカに、DSM社(のちの米国三菱自動車製造(MMMA社))を設立

アメリカに、DSM社(のちの米国三菱自動車製造(MMMA社))を設立

1981年(昭和56年)に導入された米乗用車輸出自主規制が続くなか、当社は現地生産に踏み切ることを決定し、1985年(昭和60年)、当時資本提携関係していたクライスラー社との2社合弁による生産会社、Diamond

Star Motors

Corporation(DSM、所在地:アメリカ・ノーマル)を設立しました。

1988年(昭和63年)にはイリノイ州に新たな工場を建設、エクリプスの生産を開始しました。エクリプスは1990年(平成2年)に日本に輸入し、国内販売会社でも販売しました。

その後、1991年(平成3年)10月にクライスラー社が持つDSM社の株式を全て買い取り、1995年(平成7年)7月、DSM社の社名を

Mitsubishi Motor Manufacturing of America,

Inc.(MMMA、所在地:アメリカ・ノーマル)に変更しました。

2003年(平成15年)1月、MMMA社は現地販売会社であるMMSA社(Mitsubishi Motor

Sales of America, Inc.)と合併し、北米における販売、生産、ファイナンス、研究開発を統括する Mitsubishi Motors North America

Inc.(MMNA、所在地:アメリカ・サイプレス)となりました。

MMNA社における生産台数は、2000年(平成12年)に22万台を超えましたが、クライスラー社向けOEM生産の終了、リーマンショックの影響が重なり、2009年(平成21年)には2万台と大きく落ち込みました。

生産効率向上、生産台数・稼働率引き上げを図るため、2012年(平成24年)にはアウトランダースポーツ(日本名:RVR)の生産を開始し、北米向に加え、ロシア・中近東・中南米向けの生産も開始しました。

しかし、生産台数の3割を占めていたロシア向け輸出が2014年度後半に大幅に減少したことから、同社における車両生産を岡崎工場に集約したことにより、2015年(平成27年)11月末、アメリカにおける生産事業を終了しました。

Prev

Next

6G7型エンジンの生産を開始

6G7型エンジンの生産を開始

6G7系エンジンシリーズは、当社の乗用車用として初めて開発されたV型6気筒ガソリンエンジンで、6G71型(2.0L)、6G72型(3.0L)を1986年(昭和61年)8月にフルモデルチェンジしたデボネアVに搭載しました。

1990年(平成2年)5月にはディアマンテに6G73型(2.5L)を搭載し、2.5L市場開拓の先駆けになりました。

1992年(平成4年)10月には6G74型(3.5L)をデボネアに搭載、その後パジェロにも展開しました。

6G75型(3.8L)は、2003年(平成15年)発売の北米市場専用モデルであるSUV「Endeavor」(エンデバー)に搭載、国内では2005年(平成17年)11月にパジェロの最上級グレード「SUPER

EXCEED」に搭載しました。より静かでスムーズな、高級感ある走りを目指し、最高出力は219ps、最大トルクは34.3kg-mと従来の6G74型とほぼ同等の数値ながら、2005年(平成17年)排出ガス基準を達成しました。

・生産期間:1985年(昭和60年)~(継続中)

・累計生産台数:808万台(2018年末時点)

・排気量:2,000cc~3,800cc

・主な搭載車種:デボネアV、パジェロ、ディアマンテ、デボネア

Prev

Next

1986

台湾のCMC社に資本参加

1987

フィリピンに、PAMCOR社(現、MMPC社)を設立

電子制御パワーステアリング「EPS」が自動車技術会技術開発賞を受賞

電子制御パワーステアリング「EPS」が自動車技術会技術開発賞を受賞

EPS(Electronic Power

Steering)は、従来のパワーステアリングに比べ、課題であったパーキング操作が格段に軽く、低速走行での軽快さと、中・高速走行時での適度な操舵力を向上させた、直進安定性を持つパワーステアリングです。

1983年(昭和58年)発売のギャランΣ、エテルナΣに採用されました。

Prev

Next

水菱サービス株式会社を設立

アクティブ電子制御サスペンション「アクティブECS」を発表

アクティブ電子制御サスペンション「アクティブECS」を発表

アクティブ電子制御サスペンション「アクティブECS(Active Electronic Control

Suspension)」は、前後のサスペンションに取り付けられているショックアブソーバーとエアばねの内圧を四輪独立で電子制御することにより、路面状況による走行条件が変化しても車体姿勢を路面に対して、ほぼ平行に保つことが可能なサスペンションです。

このアクティブECSは、既に販売車両に搭載されていた電子制御サスペンション(ECS)の「ハード・ソフト切り換え機能」と「車高調整機能」に加え、エアばねの内圧を制御することにより、施回時の「車体ロール」や発進・加速時、制動時の「車体フロント、リヤの浮き上がり、沈み込み」、凸凹路面走行時の「車体上下動」を極小に抑える、世界初の「アクティブ姿勢制御機能」を加え、軽快なハンドリング、フラットで良好な乗り心地を実現するとともに、発進性・制動安定性の向上を図りました。この「アクティブECS」は、同年発売のギャランに採用されました。

翌1988年(昭和63年)には自動車技術会技術開発賞を受賞しました。

Prev

Next

水島自動車製作所が生産累計1,000万台を達成

1988

各製作所に不動産管理会社を設立

三菱オートクレジットリース株式会社を設立

ボルボ社に「サイレントシャフト」技術を提供

各証券取引所で市場第一部に株式上場

1989

オランダに、欧州三菱自動車(MME社)を設立

オランダに、欧州三菱自動車(MME社)を設立

欧州への三菱車の輸出は1956年(昭和31年)から行われていましたが、当社設立後の1971年(昭和46年)当時は、資本提携関係のあったクライスラー社との流通契約により、クライスラー社が欧州における三菱車の独占販売権を持っていました。

1974年(昭和49年)、当社はクライスラー社との合意により、独自に活動することが可能となり、同年8月に欧州最初のディストリビューターとして、ベルギーとルクセンブルグを販売地域とする総販売店契約を現地企業と締結し、ギャランとランサーの販売を開始しました。

1977年(昭和52年)、欧州における情報収集・調査などを行うため、駐在員事務所として、Liaison

Office Europe(略称:LOE、所在地:オランダ・ロッテルダム、日本名:欧州事務所)を開設、欧州へ輸出される当社車両への補用部品供給のため、当社100%出資で部品デポとして

MMC Truck Parts Europe B.V.(MTP、所在地:オランダ・スキポール東郊)を設立しました。その後、MTPの社名を1989年(平成元年)1月、Mitsubishi

Motors Europe

B.V.(MME、所在地:オランダ・アムステルダム)に変更しました。

同年4月にMME社は、欧州での認証対応、技術調査・研究など、欧州における当社事業全般を統括することになりました。

1993年(平成5年)4月、当社は、欧州における販売・流通を一層強化するため、デザイン、設計、実験、認証業務を行う

Mitsubishi Motors R&D Europe

GmbH(MRDE、ドイツ・トレヴァ)、欧州各国ディストリビューターとの密接な連携を密にした車両・部品のマーケティング及び販売並びに各種サービス業務を行う Mitsubishi

Motors Sales Europe

B.V.(MMSE、オランダ・アムステルダム)を設立しました。

2002年(平成14年)12月には商品、部品、用品の販売、マーケティング並びに流通業務の統括や生産事業を含めた欧州事業の一貫性を高めるため、欧州事業統括会社としてMME社に欧州総販売会社MMSE社を統合しました。

現在はMME社が欧州における当社事業を統括するとともに、MRDE社が自動車関連調査・試験・研究業務を行っています。

Prev

Next

サーブ社に「サイレントシャフト」技術を提供

フレックスタイム制を導入

上場後初の公募増資を実施

上場後初の公募増資を実施

1988年(昭和63年)12月に東京・大阪・名古屋各証券取引所の市場第一部に株式上場してから1年後、初めて公募増資(一株1,110円、計8,000万株)を実施しました。総額888億円の資金調達うち、444億円を資本金に組み入れ、増資後の資本金は1,094億7,745万円となりました(発行済株式総数:8億5,389万株)。

▶企業プロファイルのページはこちら

Prev

Next

1990

トラクションコントロールシステム「TCL」を発表

トラクションコントロールシステム「TCL」を発表

TCL(Traction Control

System)は、コーナー旋回時に、アクセルの踏み過ぎによるコースからのはみ出し防ぐためのシステムで、コンピューターが車速やハンドル切れ角等から運転状況を検知し、過度の横加速度が発生しないようにエンジン出力を自動的かつ最適に制御するトレースコントロール(世界初)機能、雪道等の滑りやすい路面での発進加速の際にスリップを防ぐスリップコントロール機能を併せ持つ、理想的な駆動力制御装置です。

翌1991年(平成3年)には自動車技術会技術開発賞を受賞しました。

Prev

Next

三菱インテリジェントコクピットシステム「MICS」を発表

三菱インテリジェントコクピットシステム「MICS」を発表

MICS(Mitsubishi Intelligent Cockpit

System)は、シート・ルームミラー・ドアミラー・ハンドルの位置と角度を総合的に調整するシステムです。さらに「人を見分ける」識別機能、「人間工学データから体格にあった位置を推定する」類推機能、「楽な乗り降り」などの状況判断機能を備え、運転席まわりを常に使いやすい状態となるように素早く調整します。これにより、ドライバーは安全かつ快適な運転環境をたやすく得られることが可能となりました。

Prev

Next

三菱自動車工業サッカー部(のちの浦和レッドダイヤモンズ)が活動を開始

新菱自動車整備株式会社を三菱自動車テクノサービス株式会社と改称

1991

4G9型エンジンの生産を開始

4G9型エンジンの生産を開始

4G9系エンジンシリーズは、小型・軽量化と高効率を徹底的に追求し、直列4気筒ガソリンエンジンとして、新しく開発され、1991年(平成3年)6月に4G93型(1.8L)をRVRに搭載しました。これを皮切りに同年10月発売の新型ミラージュ・ランサーに4G91型(1.5L)、4G92型(1.6L)を搭載しました。

また、1992年(平成4年)10月には、110psの高性能と10・15モード16.0km/Lの低燃費を両立させた4G92型DOHCのMIVEC(Mitsubishi

Innovative Valve timing and Electronic Control

system)エンジンをミラージュ・ランサーに搭載しました。

さらに1993年(平成5年)10月には、MVVシステムを4G93型SOHCにも採用し、ギャラン・エテルナに搭載しました。

4G94型(2.0L)は、2000年(平成12年)6月発売のパジェロイオにGDIエンジンを搭載しました。加速性能を向上させるとともに、2010年新燃費基準(3ドア2WD車を除く)をクリアし、平成12年排出ガス規制(全車)に適合させました。

・生産期間:1991年(平成3年)~2014年(平成26年)

・累計生産台数:245万台

・排気量:1,500cc~2,000cc

・主な搭載車種:ランサー、ミラージュ、ギャラン、パジェロイオ、ランサーセディア

Prev

Next

介護休業制度を導入

6A1型エンジンの生産を開始

6A1型エンジンの生産を開始

6A1系エンジンシリーズは、6G7系の後継となるV型6気筒エンジンとして開発され、V型6気筒エンジンとして世界最小の6A10型(1.6L)が1992年(平成4年)1月発売のミラージュに搭載されました。1992年(平成4年)5月発売のギャラン・エテルナには6A11型(1.8L)、6A12型(2.0L)が搭載されました。特に6A12型にはこのクラスでは初めてツインターボとインタークーラーを採用しました。

1996年(平成8年)8月発売のギャラン、レグナムに搭載した6A13型は、2.5L

V型6気筒DOHCツインターボ

インタークーラーを開発し、最高出力280ps、最大トルク37.0kg・mを発揮するエンジンで、VR-4に搭載し、クラストップレベルの動力性能により、パワフルで力強い走りを実現しました。

・生産期間:1991年(平成3年)~2007年(平成19年)

・累計生産台数:32万台

・排気量:1,600cc~2,500cc

・主な搭載車種:ランサー、ミラージュ、ギャラン、ディアマンテ

Prev

Next

無担保新株引受権付社債を発行

ダイヤ自動車輸送株式会社を三菱自動車ロジスティクス株式会社と改称

スターキャンプを開催

スターキャンプを開催

当社はオートキャンプを通じて自然に親しみ、その大切さを学んでいただくことを目的に、1991年(平成3年)から1997年(平成9年)の間、毎年約1,000組の参加者を集め、日本最大級のキャンプイベントとして、開催地の自治体の後援も得て、全国各地でスターキャンプを開催しました。

2007年(平成19年)には10年ぶりに開催、2015年(平成27年)まで毎年、静岡県朝霧高原において全国のオートキャンプファンを対象としたイベントとして開催しました。

更に、2017年(平成29年)からは開催箇所を増やし、小さなお子様から大人までご家族で楽しめるプログラムやアウトドアのノウハウを体験・学習できるプログラムを提供、また当社のSUV(Sport

Utility

Vehicle)/4WD(四輪駆動)性能を体感できる試乗会や「アウトランダーPHEV」の給電機能を利用し、車両に蓄えた電力で映画を上映するなど、より多くの方にアウトドアライフを楽しんでいただくためにスターキャンプを開催しています。

Prev

Next

縦渦層状給気リーンバーンエンジン(MVV)を発表

縦渦層状給気リーンバーンエンジン(MVV)を発表

MVV(Mitsubishi Vertical

Vortex)エンジンは、吸気ポート形状の工夫などにより、シリンダー内に吸い込まれる吸気流が「空気のみの縦渦」と「混合気(空気とガソリン)の縦渦」の二つの大きな縦渦を形成することが特長のエンジンを発表しました。この渦の働きと最適な燃焼室形状の設計により、シリンダー内の混合気が理論空燃比(ガソリンの場合1:14.7程度)を大幅に超えた超希薄状態(空燃比1:25程度まで可燃)でも安定した燃焼を実現しました。

理論空燃比を超えた希薄状態では燃焼を安定させることが難しいため、当社では多方面より研究・開発に努め、その成果として、縦渦層状吸気方式の採用(世界初)によって、排気ガスの浄化・運転のしやすさ・燃費向上の実現を両立することが可能となりました。

また、あらゆる運転領域での空燃比を計測できる「全域空燃比センサー」を採用し、出力・運転のしやすさは従来エンジンとほぼ同等に保ちながら、燃費面ではエンジン本体で20%強(10モード燃費)の改善が図られていました。

翌1992年(平成4年)には自動車技術会技術開発賞を受賞しました。

Prev

Next

オランダに、Netherlands Car社を設立

オランダに、Netherlands Car社を設立

1991年(平成3年)8月、当社は、オランダ政府とボルボ社との間で締結された乗用車合弁契約により、オランダで乗用車生産を行うために設立された合弁会社ボルボ・カー・B.V.へ資本参加しました。

同年12月には社名が

Netherlands Car

B.V.(NedCar、所在地:オランダ・リンバーグ)に変更され、日本メーカーでは初めて欧州地域の中心部で現地生産事業をスタートしました。

1995年(平成7年)5月より、当社が欧州市場向けに開発した5ドアハッチバック「カリスマ」の生産を開始、翌年10月には、NedCar製の「カリスマ」4ドアセダン(右ハンドル仕様)を日本へ輸入し、国内でも販売しました。

1999年(平成11年)にオランダ政府、2001年(平成13年)にボルボ社がNedCarから撤退したため、NedCar社は当社の完全子会社となりました。

しかし、自動車事業を取り巻く大きな環境変化の中、全世界での生産体制を見直した結果、2012年(平成24年)7月11日、VDL

Groep B.V.(VDL、所在地:オランダ・アイントホーフェン市)とNedCar社の全株式を譲渡する基本合意書を締結、12月14日にオランダのVD Leegte Beheer

B.V.(VDL100%出資)へ全株式の譲渡を完了したことにより、当社の欧州生産拠点であるNedCar社における車両生産を終了しました。

Prev

Next

1992

高齢者再雇用制度(シニア制度)を導入

アクティブセーフティシステム「INVECS」を発表

アクティブセーフティシステム「INVECS」を発表

INVECS(Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control

System)は、走行条件の変化をドライバーに代わり車が認識・判断し、ドライバーの意図どおりに車を適切にコントロール(ファジィ制御)する世界初のシステムで、ファジィシフト4AT、ファジィTCL、電子制御フルタイム4WD、アクティブ4WS、アクティブプレビューECS、エアピュリファイヤ ファジィエアコンの6つの機能により、構成されたシステムです。1993年(平成5年)には自動車技術会技術開発賞を受賞しました。

1.ファジィシフト4AT

道路の勾配や曲がり具合を認識し、エンジン出力を制御し、コントロールする機能

2.ファジィTCL

従来のTCL(Traction

Control

System)に加え、平坦路・上り坂・下がり坂を認識し、エンジン出力を制御し、コントロールする機能

3.電子制御フルタイム4WD

32:68の前後輪間の駆動力配分、50:50の後・左右輪間の駆動力配分をベースに、道路状況・運転状況に応じて四輪への駆動力を電子制御で配分するフルタイム4WD。また、4WDとTCLとの組み合わせは世界初。

4.アクティブ4WS

従来の高速走行時の車線変更等で車体の安定性を向上させるため後輪を前輪と同方向に操舵する制御(同相制御)に、低中速域での瞬間的な逆相制御と道路状況に応じて後輪操舵角を自動的に調整する機能

5.アクティブプレビューECS

従来のアクティブ電子制御サスペンション「アクティブECS」に加え、超音波による前方路面状況の検出、また道路勾配の認識により、車体安定制御する機能

6.エアピュリファイヤ

ファジィエアコン

空気清浄機(Air Purifier)を備え、ファジィ制御により、温度・湿度を総合的にコントロールする機能

Prev

Next

可変バルブタイミングエンジン(MIVEC)を発表

可変バルブタイミングエンジン(MIVEC)を発表

MIVEC(Mitsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control

system)エンジンは、高速運転の高速モード、発進加速、登坂運転の低速モード、市街地運転のMD(可変排気量)モードという3つのモードの中から、走行状況に応じて自動的に切り替える可変バルブタイミング・排気量機構を備えたエンジンです。高出力、低燃費、クリーン性能の両立により、理想の高効率運転を可能にした画期的な可変バルブタイミング機構を搭載しました。1992年(平成4年)に「ミラージュ」に初めて採用、以降さらなる高性能化を目指し改良を重ね、2005年(平成17年)に発売の「アウトランダー」、2007年(平成19年)に発売の「デリカ

D:5」、「ギャラン

フォルティス」では、吸気・排気のバルブタイミングを連続的に最適制御する機構を採用しました。吸気側カム、排気側カムを独立して連続的に可変させるシステムは、吸気側のみのシステムに比べ、エンジン回転数・負荷に応じてより緻密な制御が可能となり、高出力、低燃費、クリーン性能を高いレベルで両立させています。

そして吸気バルブタイミングとバルブリフト量をSOHCのシンプルな構造で連続的に可変制御する「新MIVECエンジン」を2011年(平成23年)に発売の「RVR」、「ギャラン

フォルティス」、「ギャラン フォルティス スポーツバック」、「デリカD:5」、2012年(平成24年)に発売の「アウトランダー」に採用しています。

Prev

Next

4M4型ディーゼルエンジンの生産を開始

4M4型ディーゼルエンジンの生産を開始

4M4系エンジンシリーズは、乗用車用ディーゼルエンジンにおける、高出力と排出ガス抑制両立させるために開発されたエンジンで、1993年(平成5年)7月、パジェロに4M40型(2.8L)インタークーラー付ターボエンジンを搭載しました。このエンジンは優れた運転しやすさを発揮し、このクラス最大のトルク(30kg-m/rpm)を達成するとともに、1992年(平成4年)ディーゼル車排出ガス規制に適合。しかも種々の対策によって低振動・低騒音化を徹底しました。

1999年(平成11年)9月、8年半ぶりにフルモデルチェンジされたパジェロには、高出力、高トルクと低燃費を両立し新世代のディーゼルエンジンへと進化した、新開発の4M41型直列4気筒DOHC

4バルブ3.2Lインタークーラーターボ直噴(DI:Direct Injection)ディーゼルエンジンを搭載しました。最高出力175ps、最大トルク39kg-m/rpmというクラストップの動力性能とともに、燃費を従来に比べ27%向上させ、2005年ディーゼル車燃費基準をクリア。噴射ポンプ、触媒などに新技術を採用することにより、長期排出ガス規制にも対応しました。

・生産期間:1992年(平成4年)~2018年(平成30年)

・累計生産台数:101万台

・排気量:2,800cc~3,200cc

・主な搭載車種:パジェロ、ジープ

Prev

Next

1993

企業メッセージ「あなたと創る Creating Together」を制定

東京電力株式会社とリベロ電気自動車を共同開発

東京電力株式会社とリベロ電気自動車を共同開発

東京電力株式会社と共同で、リベロ電気自動車を開発し、官公庁・大手法人向けに36台販売しました。

リベロ電気自動車は、リベロカーゴをベースに各部を電気自動車の仕様に変更、「ランサーバンEV」の評価試験の結果も踏まえて、鉛バッテリー、モーター、専用トランスミッションの搭載などに加え、サスペンション、ブレーキの強化、また低転がり抵抗タイヤの採用や電動ヒートポンプ式エアコン、電動式パワーステアリングなど各部の高効率を図ることにより、一充電走行距離(40km/h定速走行時)165km、0-40km/hの所要時間4.1秒という加速性能(最高速度130km/h)を実現しました。メーカー希望小売価格は1,123万円でした。

Prev

Next

オランダに、欧州三菱自動車販売(MMSE社)を設立

小学生自動車相談室を設置

小学生自動車相談室を設置

1992年(平成4年)、小学5年生の社会科の教科書に我が国の代表的な基幹産業として、従来の鉄鋼業に代わり、自動車産業が取り上げられたことにより、小学生や先生からの資料請求、また自動車以外にも会社概要や環境問題等の幅広い質問・相談が急増しました。

こうした実態をふまえ、当社では、より積極的に小学生からの質問・相談に対応すべく、社内体制を整備し、小学生自動車相談室を開設しました。

小学生を対象にした専門の相談室の開設は、自動車業界でも当社だけのユニークな取り組みであり、毎年7月下旬から12月上旬までの期間中に自動車産業全般に関する様々なお問い合わせをフリーダイヤルやお手紙で受け付けています。また、2009年(平成21年)からは小学生向けのメール窓口も新設しています。

また、小学生の学習ツールとして、開発から販売までの流れを解説し、工場での生産の様子をアニメーションや動画で紹介するこども向けウェブサイトを常時開設しています。更に、クルマができるまでの過程や工場の様子、電動車の仕組み、環境や安全への取り組み等を写真やイラストで分かりやすく紹介するパンフレット「なぜ?なぜ?クルマづくり調査団」を小学生自動車相談室において無料で配布しています。

Prev

Next

1994

戦後の四輪車生産台数累計2,500万台を達成

エンジン生産台数累計2,500万台を達成

環境パンフレット「そして明日へ」を発行

オートマチックトランスミッション「INVECS-Ⅱ」を発表

オートマチックトランスミッション「INVECS-Ⅱ」を発表

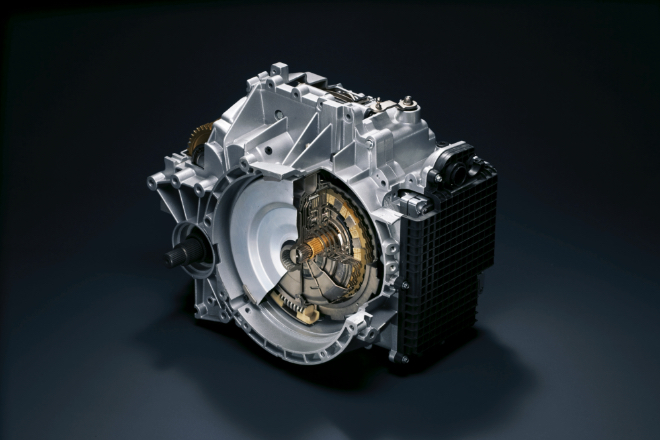

INVECS-Ⅱ(Intelligent & Innovation Vehicle Electronic Control

System-Ⅱ)は、1992年(平成4年)に開発したINVECSを発展させ、運転者の癖や好みなどを判断し、運転者応じて最適のタイミングで変速を行う「学習機能」を持ち、また最新の論理回路をコンピューターに採用し、走行条件に適したギア選択を「最適制御」で高精度に行うなど、どのような走行条件であってもDレンジのまま自動変速により安全で快適に走行することが可能なトランスミッションです。

また、手動変速の感覚でスポーツ走行が楽しめる「スポーツモード」機能を併せ持つ画期的なATも開発しました。

翌1995年(平成7年)には自動車技術会技術開発賞を受賞しました。

Prev

Next

米国DSM社(後のMMMA社)女性社員がセクハラで会社を提訴

米国DSM社(後のMMMA社)女性社員がセクハラで会社を提訴

米国自動車製造(MMMA社、1995年7月改称)の前身である Diamond-Star Motors

Corporation(DSM社)女性社員29人がセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ、以下:セクハラ)の被害を受けたとして、DSM社を相手に民事訴訟を起こしました。

更に、1992年(平成4年)から相次いでDSM社女性社員からセクハラ訴えを受けた米国政府機関の雇用機会均等委員会(EEOC)は、1995年(平成7年)5月から調査を行い、MMMA社におけるセクハラ問題が極めて深刻であると判断し、MMMA社を相手に1996年(平成8年)4月、集団訴訟を提訴しました。

1997年(平成9年)8月、MMMA社と女性社員29人原告側の弁護士が、MMMA社と女性社員29人のうち27人との民事訴訟において和解が成立したと発表しました。(和解内容は非公表)

更に、1998年(平成10年)6月、EEOCとMMMA社はシカゴで共同会見が行われ、集団訴訟が和解したと発表しました。和解金3,400万ドル(約48億円)をMMMA社が支払うということ、セクハラ防止対策の措置として訓練教育の強化やモニターを設置するという和解内容でした。

Prev

Next

1995

ハイブリッド電気自動車を試作し、カリフォルニア州大気資源局とテスト実施

ハイブリッド電気自動車を試作し、カリフォルニア州大気資源局とテスト実施

電気自動車の持つクリーンさと、ガソリン自動車の持つ機動性を兼ね備えたハイブリッド電気自動車として、発電充電用エンジンを搭載し、モーターで走行する三菱HEV(Hybrid Electric

Vehicle)を開発し、世界の自動車メーカーでは初めてアメリカ・カリフォルニア州の大気資源局(CARB)と車両のテストに関する契約を4月に締結、3台の三菱HEVによる実用実験を行いました。

今回開発したHEVの主な特徴は、

1.

通常はモーターとバッテリーだけで走るバッテリー走行を採り、排出ガスゼロを実現

2.

バッテリーの残存容量が一定値以下(約半分以下)になるとガソリンエンジンを用いた小型発電装置が自動的に発電を開始し、バッテリーに充電するハイブリッド走行に移行、バッテリーの蓄電量が回復すると自動的にバッテリー走行に戻る。の繰り返しにより、バッテリー走行のみでは得られない航続距離を実現

3.

駆動は常にモーターによって行い、発電はガソリンエンジンの最もクリーンな状態で行うことを実現

4.

エンジン作動中に信号待ちや渋滞等で車両が停止した場合には、エンジンも自動的に停止し、排出ガスをゼロにすることを実現

5.

アクセルペダルを戻した時や、ブレーキをかけた時はモーターが直ちに発電機に切り替わり、発生した運動エネルギーを電気エネルギーに変えてバッテリーに蓄電することを実現

Prev

Next

筒内直噴ガソリンエンジン(GDI)を発表

筒内直噴ガソリンエンジン(GDI)を発表

「GDI(Gasoline Direct

Injection)エンジン」(筒内噴射ガソリンエンジン)は、ガソリンをディーゼルエンジンのように直接筒内に噴射することで、高精度の燃料制御と、より希薄で高効率な燃焼を可能としたエンジンです。

従来のガソリンエンジンでは、吸気ポートでガソリンを空気と混合した後にシリンダー(筒)内に吸入させるため、燃料供給と燃焼のコントロールには限界がありました。しかし、GDIエンジンでは、ディーゼルエンジンを凌駕する超低燃費と、従来のガソリンエンジンを上回る高出力を両立した、究極の高効率エンジンで、実用化開発に世界で初めて成功しました。

GDIエンジンの主要構造は、直立吸気ボート、わん曲頂面ピストン、高圧燃料ポンプ、高圧スワールインジェクターなどで構成されました。

1997年(平成9年)には自動車技術会技術開発賞を受賞しました。

Prev

Next

第22回社会人野球日本選手権大会に当社全 4 チームが揃って出場し、川崎野球部が初優勝、京都野球部が準優勝

先進安全自動車「三菱ASV」を開発

先進安全自動車「三菱ASV」を開発

当社は、運輸省(現、国土交通省)が提唱するASV(Advanced Safety

Vehicle)推進計画を促進するために設置されたASV推進検討会の活動において、高度な最先端安全技術を盛り込んだ「三菱ASV」(研究用車両)を完成させました。

自動車安全技術を、ドライバー・車・交通環境のトータルな視点から捉え、数年前より先進安全自動車(ASV)の研究開発に取り組んでいました。

「三菱ASV」は、研究テーマを明確化するため、以下の2分野に分けて開発しました。

その一つは、「ドライバーが予見しにくく、またコントロールしにくい道路状況・走行状況を車側で極力カバーし、誰もが車の持つ高い性能を安全・快適に楽しむことができるアクティブセーフティ思想」に基づいた「予防安全ASV」で、事故原因の大半を占めるドライバーの不注意をカバーするため、コンピューターがドライバーの注意を喚起し、危険を知らせ、緊急時にはドライバーに代わって回避動作を行う運転支援システム(コ・ドライバーシステム)です。

もう一つは、万一の事故に備え、乗員の保護はもちろん、歩行者にも配慮した「衝突安全ASV」で、様々な衝突に対して乗員を保護するため、キャビン構造を新材料の剤用などによって最適化し強固にするとともに、複数のエアバッグを装着するなど、万一の衝突時にも高い安全性を発揮します。

また、歩行者保護の観点からは、頭部がフードに衝突した時の障害を軽減するため、衝突エネルギーを吸収しやすいフードを開発するなど、きめ細かい安全性配慮を行いました。

これら衝突安全ASVの開発には、当社の最先端コンピューターシミュレーション技術を投入していました。

Prev

Next

1996

アメリカに、MRDA社を設立

アメリカに、MRDA社を設立

アメリカにおける研究・開発会社の Mitsubishi Motors R&D of America,

Inc.(MRDA、所在地:アメリカ・イリノイ州ブルーミントン)を設立し、同年4月1日より営業を開始しました。

アメリカ市場では、当時ビックスリーと呼ばれたGM、フォード、クライスラーの積極的な新車開発・市場投入、更には日本メーカー各社の現地生産の拡大により、市場競争が年々厳しさが増していました。当社の自動車事業を強化するためには、商品力向上により競争力を強化することが不可欠であるとして、研究・開発会社のMRDA社を設立しました。同社の設立により、今後の市場ニーズの把握、嗜好性の高いのデザインや現地調達の支援を積極的に推し進めることが可能となりました。また、生産会社であるMMMA社(Mitsubishi

Motor Manufacturing of America, Inc.)、販売会社であるMMSA社(Mitsubishi Motor Sales of America,

Inc.)と連携・支援体制を更に発展させることにより、アメリカ市場での事業強化も図ることが可能となりました。

現在、アメリカでの調査・試験・研究業務はMRDA社が担っています。

Prev

Next

多摩デザインセンターを設立

アクティブヨーコントロールシステム「AYC」を発表

アクティブヨーコントロールシステム「AYC」を発表

AYC(Active Yaw Control

system)は、左右のタイヤの駆動力の差で車両の施回力(ヨーモーメント)を発生させる機能で、4WD車の後輪に適用し、コーナー施回中の前輪の負担を軽減することにより、施回性能を向上を図り安全性を飛躍的に高める画期的なシステムです。

より安全な車を実現するという時代の要請に応え、「AYC」「ASC」は「走る」「曲がる」「止まる」のクルマの基本性能向上に貢献するシステムですが、さらに組み合わせることによって、相互に協調しながらFun

to Driveの機能を高めるとともに、より高次元の安全性向上を実現しました。

Prev

Next

アクティブスタビリティコントロールシステム「ASC」を発表

アクティブスタビリティコントロールシステム「ASC」を発表

ASC(Active Stability Control

system)は、センサーにブレーキ圧とヨーレイド(車体の自動速度)を加え、車両の動きが施回性能の限界を超えるとコンピューターが判断したとき、危険を回避するため4輪のブレーキを独立制御すると同時に、エンジン出力も最適に制御し、車を安定させるシステムです。

より安全な車を実現するという時代の要請に応え、「AYC」「ASC」は「走る」「曲がる」「止まる」のクルマの基本性能向上に貢献するシステムですが、さらに組み合わせることによって、相互に協調しながらFun

to Driveの機能を高めるとともに、より高次元の安全性向上を実現しました。

Prev

Next

十勝研究所を設立

十勝研究所を設立

車両の高性能化に対応した技術開発力を強化し、研究・開発体制をより一層充実していくという長期的展望のもと、総工費約200億円を投じて北海道河東郡音更町近郊に「三菱自動車十勝研究所」を建設し、現地において竣工式を挙行しました。

「十勝研究所」は、約1,000ヘクタール(約1,000万平方メートル)という広大な敷地に、高速周回路として理想的な長楕円形の全長約10kmのコースを持ち、曲線路部分の半径を大きくとることで最高速度300km/h(国内最高値)までの高速走行試験を可能としているほか、250km/hからの高速制動試験が出来る高速ブレーキ試験路、全長3kmのクロスカントリー路、寒冷地試験路などの各種の設備を併設する高規格な研究・実験施設です。

年間を通して高速走行、高速制動、実用耐久などの各種試験を、また冬期には車両の寒冷時における実用機能全般についての試験を全般的に行っています。

Prev

Next

1997

中国に、瀋陽航天三菱汽車発動機製造有限公司を設立

中国に、瀋陽航天三菱汽車発動機製造有限公司を設立

当社は、中国航天汽車工業総公司、瀋陽市建設投資公司、マレーシア中国投資持株有限会社、三菱商事株式会社の4社と、自動車用エンジン並びにトランスミッションの開発・製造・販売を行う為の合弁会社設立に関し中国政府から認可を取得し、瀋陽航天三菱汽車発動機製造有限公司(以下、瀋陽航天三菱)を中国・遼寧省瀋陽市に設立しました。

瀋陽航天三菱は、1998年(平成10年)より生産を開始し、拡大を続ける中国の自動車市場において、三菱ブランドの車体メーカー向けのみならず、多くの中国メーカーにもエンジンを供給しています。

2009年(平成21年)7月からは小型車搭載用の排気量で軽量、環境にも配慮したMIVEC(Mitsubishi

Innovative Valve Timing Electronic

Control※)機構付の4A9型エンジンの本格量産を開始し、タイムリーに顧客のニーズに見合った高品質な製品を提供する事により事業規模の拡大を実現してきました。

2017年(平成29年)5月19日には、エンジンの生産累計が500万基に達しました。

瀋陽航天三菱は、今後も多様化する市場のニーズに応え、商品ラインアップの強化、環境性能の向上に注力し、中国自動車産業の発展に貢献していきます。

※三菱自動車の可変バルブタイミング機構の総称

Prev

Next

当社幹部の総会屋に対する利益供与が発覚

当社幹部の総会屋に対する利益供与が発覚

株主総会における円滑な議事進行の協力に対する謝礼として、1995年(平成7年)から1997年(平成9年)にかけて3回にわたり、総会屋の妻が経営する「海の家」の利用料名目で計933万円を妻名義の銀行口座に振り込み、総会屋へ利益を供与したとして、前総務部長ら幹部3人が商法違反(利益供与)の疑いで逮捕されました。

翌月には事件の責任を取り、木村雄宗社長(当時)が退任、後任として河添克彦常務が社長(当時)に就任しました。

また、同月には前総務部長ら幹部3人が商法違反(利益供与)の罪で起訴され、3人は公判で起訴事実を全面的に認め、翌年4月に東京地裁において執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

Prev

Next

1998

企業メッセージ「いいもの ながく」を制定

中期経営計画 「RM2001(Renewal Mitsubishi 2001)」を発表

運転支援システム「三菱ドライバーサポートシステム」を発表

運転支援システム「三菱ドライバーサポートシステム」を発表

「三菱ドライバーサポートシステム」は、「レーン逸脱警報システム」「後側方モニター」「プレビューディスタンスコントロール」から構成され、車両に装着したカメラやレーダーが運転状況と周囲の交通状況を検知し、ドライバーの運転負担を軽減、うっかり・ぼんやりミスに対する注意を喚起することで、安全運転に貢献するシステムです。ITS(高度道路交通システム)技術をさらにリードする運転支援システムとして開発しました。

「プレビューディスタンスコントロール」は1995年(平成7年)1月発売のディアマンテに搭載されていましたが、「三菱ドライバーサポートシステム」としては、2000年(平成12年)2月に発売されたプラウディア/ディグニティに初めて搭載しました。

【システム構成】

① 「レーン逸脱警報システム」

ルームミラーに取り付けた前方カメラで前方の道路の白線を認識し、レーンを逸脱すると判断した場合、警報音とメッセージ表示、ハンドル振動によりドライバーに適切なハンドル修正を行うことを促します。

② 「後側方モニター」

車体後部に取り付けた後方監視カメラで後側方の接近車を認識しウィンカーを操作した際、接近車が危険領域にあると判断された場合、ブザー音とメッセージ表示で注意喚起し、ドライバーに後方確認を促します。

③ 「プレビューディスタンスコントロール(車間距離制御システム)」

クルーズコントロール作動中、レーザーレーダーで計測した先行車との車間距離に応じてスロットルとシフト制御を行い、適正な車間距離を維持する先進のクルーズコントールシステムで、車間距離が短くなると警報音とメッセージ表示でドライバーにブレーキ操作を促します。

Prev

Next

名古屋・京都・水島製作所でISO14001を取得

1999

直噴ディーゼルエンジン(DIディーゼル)を発表

直噴ディーゼルエンジン(DIディーゼル)を発表

直噴ディーゼルエンジン(DIディーゼル)は、シリンダーヘッドに設けた副室で燃料を燃焼させるIDIディーゼルエンジンをベースに、ピストン上面に設けた燃焼室に直接燃料を噴射する方式を採用、熱損失の低減と4バルブDOHC化による吸排気効率の向上により、燃費が約25%、出力性能が約25%改善し、2005年ディーゼル車燃費基準をクリアするとともに長期排出ガス規制にも対応しました。

DIディーゼルは、同年9月に発売したパジェロに初めて搭載しました。

Prev

Next

環境報告書(現、サステナビリティレポート)を発行

ボルボ社と資本提携

ボルボ社と資本提携

全世界でのトラック・バスの開発・生産・販売における協力関係を一層強化するため、当社が第三者割当増資により発行する新株(増資後の5%相当)の全てをボルボ社が引受け、当社は、2002年(平成14年)末までにボルボ社の発行済み株式の5%を限度に段階的に購入する資本提携に合意するという覚書を締結しました。

この覚書には、当社が2000年4月にトラック・バス事業の社内カンパニーを発足させ、2001年(平成13年)末までに新会社を設立、トラック・バスの開発・生産・販売事業を新会社に移管し、ボルボ社は新会社の株式19.9%を取得するという内容も含まれていました。

また、同年12月には、覚書に基づき戦略的業務提携に関する契約も締結しました。

なお、このボルボ社との資本提携は、2001年(平成13年)4月に当社がトラック・バス事業の戦略的提携パートナーをダイムラークライスラー社に変更したため、同年6月、当社株式売却をもって終了しました。

Prev

Next

電気自動車による24時間2,000㎞走行でギネスブック公認世界記録に認定

電気自動車による24時間2,000㎞走行でギネスブック公認世界記録に認定

日本電池株式会社(現、株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション)と共同開発したマンガン系リチウムイオン電池を搭載した三菱FTO-EV(プロトタイプ)が、1999年(平成11年)12月19日午前8時から20日午前8時までの24時間で、岡崎製作所内にある高速テストコース(2.4㎞)を899周、延べ2,142.3㎞を走行し、世界で初めて電気自動車(EV)による24時間2,000㎞走行に成功しました。

この記録は、新開発のマンガン系リチウムイオン電池の採用による充電時間の大幅な短縮と一充電走行距離(電池容量)の向上、および車両自体の徹底した空気抵抗の削減により実現しました。

なお、世界記録を樹立したこの記録は当時、ギネスブック公認として登録されました。

Prev

Next

中期経営計画「Heart-Beat 21」を発表

2000

企業メッセージ「Heart-Beat Motors,Mitsubishi Motors」を制定

ダイムラークライスラー社と資本提携に合意

ダイムラークライスラー社と資本提携に合意

当社はダイムラークライスラー社(以下、DC社)と乗用車及び小型商用車のデザイン、開発、生産、流通に関する事業提携に基本合意しました。この合意は、当社が第三者割当増資により発行する新株(増資後の34%)を約2,250億円(450円/株)でDC社が引受け出資し、出資比率に比例した数の取締役を派遣することと小型車を共同開発するという内容でした。

その後、同年7月28日に基本合意に基づき包括的業務提携契約を締結しましたが、一連の品質問題による当社の経営危機を踏まえ、9月に社長交代や、DC社からのCOO(最高執行責任者)派遣、新株単価の変更(405円/株)など条件変更を含め提携を強化、10月には同社が当社の筆頭株主となる株式比率34%を出資(2,024億円)手続きを完了し、資本支援策として同社が192億円の当社転換社債を引受けることで協業を開始しました。

2001年(平成13年)には、提携関係にあったABボルボ社所有の当社株式(3.3%)をDC社が取得、出資比率が37.3%となり、当社とDC社との関係は、トラック・バス事業を含む戦略的協業にも拡大しました。

DC社との業務提携では、小型世界戦略車の共同開発・生産やグローバルエンジンアライアンス社の設立、DC社からデザイン部門の責任者の派遣を受けるなど多岐にわたりました。

なお、DC社との資本提携は、同社が2005年(平成17年)11月11日に当社株式を全て売却し、終了しました。

Prev

Next

社内カンパニーとして三菱ふそうトラック・バスカンパニーを設立

社内カンパニーとして三菱ふそうトラック・バスカンパニーを設立

ABボルボ社と締結した資本提携及び協業推進の基本合意(1999年10月)及び業務提携契約(同年12月)に基づき、当社はトラック・バス統括本部を廃止し、トラック・バス事業を「三菱ふそうトラック・バスカンパニー」として社内分社化しました。

更に同年7月には、ABボルボ社と提携基本契約を締結。その契約は「2001年(平成13年)7月を目途にトラック・バス事業の新会社を設立し、ABボルボ社はその新会社の発行株式数19.9%に相当する資本を出資する」という内容でした。

新会社の設立に向けた準備中の2001年(平成13年)4月にはABボルボ社からダイムラー・クライスラー社(現、メルセデス・ベンツ・グループ)へトラック・バス事業の戦略的提携パートナーを変更することが当事者間で合意、同年6月にABボルボ社によるダイムラークライスラー社に対する当社株式売却手続きが完了することにより、当社とABボルボ社との提携関係が終了しました。

なお、実際に新会社として三菱ふそうトラック・バス株式会社が分社したのは2003年(平成15年)でした。

Prev

Next

運輸省(現、国土交通省)の立入り検査により品質問題が発覚

運輸省(現、国土交通省)の立入り検査により品質問題が発覚

運輸省(現、国土交通省)への当社社員による内部通報により、本社と乗用車技術センター(愛知県岡崎市)が緊急立入検査を受け、商品情報連絡書の二重管理と定期監査時の未開示、リコール・改善対策に関する届出をせず、指示改修を行っていたことが発覚、7月18日に「リコール・改善対策の届出一覧」を運輸省へ提出し、会社としてクレーム情報の隠蔽を認めました。

その後、改めてリコール17件(対象台数:60万台以上)・改善対策3件・サービスキャンペーン5件を届出するとともに、8月22日に運輸省に社内調査結果報告書を提出しました。

その後、8月27日に一連の品質問題を受け、道路運送車両法違反(虚偽報告)の疑いで警視庁の捜査を受け、9月8日には、運輸省からリコール関連業務に関する一連の不適切行為について18か月の指名停止処分、運輸大臣名による警告文書による厳重注意及びリコール業務適正化の指示を受けました。

また、運輸省が道路運送車両違反(虚偽報告)で警視庁へ当社を告発、併せて東京地方裁判所へリコール隠しに過料を適用するべく通知し、後日当社に対し東京地方裁判所から過料400万円の決定が下されました。

当社は、10月2日に、河添社長(当時)の引責辞任と後任の園部社長の就任を発表しました。

Prev

Next

第71回都市対抗野球大会で川崎野球部が初優勝

ボルボ社とトラック・バスの新会社設立について提携

「品質諮問委員会」と「社員相談室」を設置

「品質諮問委員会」と「社員相談室」を設置

当社は同年 7 ⽉に発覚した品質問題に対し、お客様への信頼回復と健全な会社

経営に向け、品質問題の調査活動及び対策案の取りまとめを⾏い、品質問題

改善対策を監査するため、「品質問題調査委員会」「品質問題対策委員会」

「品質諮問委員会」と 3 つの委員会を設置しました。

1.品質問題調査委員会

なぜ市場不具合情報の⼆重管理(商品情報連絡書の⼆重管理)などの不適正

な⾏為が⾏われてきたのか、隠蔽の仕組みを調査することを目的として、

2000 年(平成 12 年)7 ⽉ 17 日に設置しました。市場不具合情報の隠蔽に関わ

りがあると推定された品質・開発・生産・サービスの部門を中心に、OB も含

めた社員 50 名以上にヒアリング調査を実施しました。8⽉ 22 日に運輸省へ調

査報告書を提出し、活動を終了しました。

2.品質問題対策委員会

開発・生産・販売・サービスの全プロセスにおいて品質レベルを向上させる

ための全社的取組を具体化することを目的として、2000 年(平成 12 年)8 ⽉

10 日に設置しました。委員会内部には、設計・生産品質、販売・サービス、

品質体制、品質意識改⾰の 4 つの分科会を設け、「商品情報連絡書の一貫番号

による管理」や「不具合情報⾃動登録システム導⼊」等の対策案を盛り込ん

だ答申案をまとめました。9 ⽉末、答申案について品質諮問委員会の承認を得

て解散しました。

3.品質諮問委員会

「品質問題改善対策項目の評価・勧告」、「品質問題改善対策の実施状況の

監査」、「品質管理体制運営の監査」を目的に、弁護士などの社外有識者を

中心とした委員会を設置しました。

本委員会は、毎⽉1回ペースで開催され、改善対策項目の実施状況を確認、

2001 年(平成 13 年)8 ⽉に品質諮問委員会報告書を当社に提出し、活動を終

了しました。

また同日、社員のみならずOBや関連会社・販売会社社員からのあらゆる相

談を、電話やメールなど方法を問わずに受付け、調査・対策実施の提言・相

談者へ調査結果・対策内容を報告する社員相談室を、企業倫理担当役員の直

属組織として設置しました。

この社員相談室は現在も存続しており、弁護士やカウンセラー等の社外有識

者もアドバイザーとして在籍しています。

Prev

Next

2001

新経営ビジョン「三菱自動車ターンアラウンド計画」を発表

第72回都市対抗野球大会で岡崎野球部が準優勝

エクリプスEVが公開試験「四国一周チャレンジ」で完走

ジヤトコ・トランステクノロジー株式会社(現、ジヤトコ株式会社)とAT/CVT事業統合に合意

ジヤトコ・トランステクノロジー株式会社(現、ジヤトコ株式会社)とAT/CVT事業統合に合意

当社は、2001年(平成13年)2月に発表した新経営ビジョン「三菱自動車ターンアラウンド計画」における事業の集中を促進するため、当社と日産自動車株式会社、ジヤトコ・トランステクノロジー株式会社(静岡県富士市 現、ジヤトコ株式会社)の3社間で、当社の京都製作所及び水島製作所のAT/CVT事業をジヤトコ・トランステクノロジー株式会社へ統合するという、AT/CVT事業統合に関する基本合意書に調印し、事業統合実現に向けての詳細な協議を開始しました。

2002年(平成14年)年3月25日、基本合意書に基づき正式契約を締結し、4月に当社はAT/CVT事業を会社分割により分社化し、ダイヤモンドマチック株式会社(以下、DMC)を設立しました。7月には、当社が所有するDMCの全株式とジヤトコ株式会社の株式18%を株式交換することによって、DMCはジヤトコ株式会社の100%子会社となりました。2003年(平成15年)4月にジヤトコ株式会社とDMCが合併し、当社のAT/CVT事業統合における一連の取引が完了しました。

なお、当社とジヤトコ株式会社とは現在においても資本関係が継続しており、また、当社製品に搭載するAT/CVTの重要なサプライヤーとなっています。

Prev

Next

2002

当社製大型トラックの前輪脱落により、死亡事故が発生

当社製大型トラックの前輪脱落により、死亡事故が発生

神奈川県横浜市において、当社(現、三菱ふそうトラック・バス株式会社)製大型トラックのフロントハブの破損によりタイヤが脱落、脱落したタイヤが下り坂を約

50m転がり、歩道を歩いていた母子3人を直撃し、母親が死亡する死傷事故が発生しました。

当社は、1992年6月に大型トラックのフロントハブが破損する不具合を把握し、原因究明を続けていました。その結果、設計段階での強度不足が原因であるとして、1993年から強度を増した対策済みのハブを新規生産車に装着する措置を行いましたが、既に販売した車両については、ハブは定期交換部品であることから、対策不要との結論が出されました。その後も市場における不具合の発生が報告されていましたが、「ホイールナットの締付けが確実で、締結力が低下しない限り、不具合は発生しない」と結論付けられ、新たな対策は講じられませんでした。

その後、対策済みのハブにおいても不具合が発生しましたが、対策がされることはありませんでした。さらに、2000年(平成12年)に発覚した品質問題において、運輸省が独自に調査した46項目の不具合リストにもハブ破損によるタイヤ脱落事故が1件挙げられていましたが、1件だけの不具合として処理され、リコール等の市場措置が届出されることはありませんでした。

当社は2004年10月に、お客様視点が欠如し、企業の論理・会社の都合を優先した結果、発生させてしまったこの過ちを風化させないため、事故が発生した1月10日を「安全への誓いの日」として定めました。

Prev

Next

中期環境行動計画「三菱自動車 環境サステナビリティプラン」を発表

株式会社エムエムシー・エステックを設立

国内販売会社の2チャンネルを統合

当社製大型トラックのクラッチハウジング破損により、死亡事故が発生

当社製大型トラックのクラッチハウジング破損により、死亡事故が発生

山口県の山陽自動車道熊毛インターチェンジ付近において、当社(現、三菱ふそうトラック・バス株式会社)製大型トラックのクラッチハウジング破損により、ブレーキパイプが損傷し車両が制御不能となり、道路脇のコンクリート壁に衝突、運転手が死亡する事故が発生しました。

当社は、1992年(平成4年)以降、クラッチハウジングの破損に伴う不具合が継続して発生していたことから、原因究明と対策の検討を行い、1995年以降の生産車には共振防止装置を取り付ける対策を実施しました。1996年(平成8年)初めには、クラッチハウジングの破損は、安全基準を満たしていない設計であること、製造過程で亀裂が発生していることなどが原因であると明らかになりましたが、既に販売された車両については、対象範囲の特定が困難などの理由により、「リコールはせず指示改修とする」ことが同年5月の社内会議で正式決定しました。

更に、当社からは積極的に入庫の案内をせず、「入庫してきた車両を改修する」ことが決定し、同年9月から指示改修を発動しました。

また、2000年に発覚した品質問題における過去2年間の不具合案件の精査においても、クラッチハウジングの破損についてはリコールを実施すべき案件とは判断されていませんでした。

同年1月に神奈川県横浜市で発生した死亡事故と同様、お客様視点が欠如し、企業の論理・会社の都合を優先した結果、発生させてしまったこの過ちを風化させないため、当社は事故が発生した10月19日を「安全への誓いの日」として定めました。

Prev

Next

欧州三菱自動車(MME社)と欧州三菱自動車販売(MMSE社)を合併

2003

トラック・バス事業部門を分社し、三菱ふそうトラック・バス株式会社が設立

トラック・バス事業部門を分社し、三菱ふそうトラック・バス株式会社が設立

1999年(平成11年)12月にABボルボ社と締結したトラック・バス事業における戦略的業務提携により、当社はトラック・バス事業を社内カンパニーとして分社していましたが、2001年(平成13年)4月にトラック・バス事業における戦略的パートナーをABボルボ社からダイムラー・クライスラー社(現、ダイムラー社)に変わりました。

そして2002年(平成14年)9月にダイムラー・クライスラー社と締結した「トラック・バス事業の分社及び新会社株式売買に関する契約」に基づき、三菱ふそうトラック・バス株式会社を独立会社として設立しました。

三菱ふそうトラック・バス株式会社設立当初における出資比率は当社100%でしたが、その後2003年(平成15年)3月に当社42%、ダイムラー・クライスラー社43%、三菱グループ各社15%となり、2004年(平成16年)3月に当社保有株の一部をダイムラー・クライスラー社へ売却したことにより、当社の株式保有率は20%となりました。

2005年(平成17年)3月10日には、三菱ふそうトラック・バス補償問題に関するダイムラークライスラーとの契約締結に基づき、当社所有全株式20%をダイムラー・クライスラー社へ譲渡し、三菱ふそうトラックバス株式会社との資本関係を解消しました。

Prev

Next

米国三菱自動車製造(MMMA社)と米国三菱自動車販売(MMSA社)を合併

本社を港区港南に移転

水島製作所に塗装工場を新設

日産自動車株式会社と軽商用車に関するOEM供給契約を締結

MSC社をMMTh社と改称

2004

三菱ふそうトラックバス株式会社の保有株式22%をダイムラークライスラー社に売却

2005

中期経営計画「三菱自動車再生計画」を発表

事業再生モニタリング委員会を設置

4B1型エンジンの生産を開始

品質問題に関して元役員に対し損害賠償請求訴訟を提起

品質問題に関して元役員に対し損害賠償請求訴訟を提起

当社は、一連の品質問題の社内調査結果により、在任中の会社の企業風土・体制づくりに経営責任があったことが明らかになったとして、元経営幹部7名に対し総額11億3500万円の損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。

また、当時の職位による責任の軽重等を踏まえ、損害賠償請求を行うまでには至らないと判断した品質保証・営業・開発部門等の10名の元取締役・執行役員に対しては、その責任の大きさに応じた退職慰労金の一部返納要請を行いました。

なお、過去の経営幹部に対する損害賠償請求訴訟は、2007年に和解しました。

Prev

Next

ランサーエボリューションMIEVが四国EVラリーで優勝

企業メッセージ「クルマづくりの原点へ。」を制定

次世代電気自動車の開発を発表

次世代電気自動車の開発を発表

当社は、次世代自動車の選択肢の一つとして、早くから電気自動車の研究・開発を手がけていましたが、高性能なリチウムイオン電池に注目を搭載した実験車両『FTO

EV』や『エクリプスEV』を製作し、24時間連続走行試験や公道走行試験を実施するなど、着実に実験・開発を進めてきました。

そのような中、「リチウムイオン電池」と、車両のホイール部にモーターを内蔵することで駆動系をコンパクトに収めることができる「インホイールモーター」を電気自動車に関する技術開発構想におけるコア技術として位置づけ、これらの長所を生かした次世代型電気自動車の開発を推進することとし、この構想に関連する技術や車両などの総称を「MIEV(ミーブ、Mitsubishi

In-wheel motor Electric

Vehicle)」と名付け、ハイブリッド車や燃料電池車へ適用することも視野に入れて技術開発を進めることを発表しました。

そして、この「MIEV」コンセプトに基づく研究車両として、『コルトEV』と『ランサーエボリューションMIEV』を開発しました。

『コルトEV』は、コルトをベースに2基のインホイールモーターを後輪に装着し、主電源としてリチウムイオン電池を搭載、『ランサーエボリューションMIEV』は、ランサーエボリューションⅨをベースにすべての車輪にインホイールモーターを装着し、主電源としてリチウムイオン電池を搭載しています。

なお、『ランサーエボリューションMIEV』は、4輪インホイールモーター駆動車の鍵となるアウターローター式インホイールモーターの実用性評価(路面からの前後左右上下の入力や水・砂などに対しての信頼性・耐久性など)を様々な走行条件下で行うため、テストコースだけでなく公道上でも評価できるよう、ナンバーを取得しました。また、公道走行試験や充電試験を兼ねつつ、「MIEV」コンセプトを一般に広くアピールするため、2005年(平成18年)8月27・28日に徳島県で開催された「四国EVラリー2005」に参加しました。

現在までインホイールモーターを装着した当社製自動車の販売は実現されておりませんが、この「MIEV」コンセプトに基づいて研究・開発された技術の蓄積が、現在の当社の電動化路線への大きな舵切りになりました。

Prev

Next

WRCワークス活動休止を発表

2006

中国に、菱発汽車技術諮詢(上海)有限公司を設立

6B3型エンジンの生産を開始

環境行動計画2010を発表

中国の東南(福建)汽車工業有限公司に資本参加

中国の東南(福建)汽車工業有限公司に資本参加

2004年(平成16年)12月28日、当社は中国市場における生産・販売体制を強化する為、中華汽車股份有限公司(台湾 台北市

以下、中華汽車)と、同社が出資する東南汽車(福建)工業有限公司(中国 福建省

以下、東南汽車)の発展に関する合意書を締結、2006年(平成18年)4月12日には中華汽車及び福建省汽車工業集団公司と、東南汽車へ直接出資するための契約を締結しました。

そして、2006年(平成18年)9月28日、当社は上記契約に基づいて、東南汽車に対する出資手続きを完了しました。

当社は1995年(平成7年)より東南汽車に対して技術供与を続けてきましたが、出資に伴い、三菱ブランドとして初めて『ランサー』、『スペースワゴン』の生産、販売を開始しました。さらに同年11月には『ギャラン』を投入し、中国におけるブランド戦略の強化、モデルラインの拡充を図りました。

なお、東南汽車との資本関係は現在も継続(2018年度末時点、株式25%を保有)しておりますが、三菱ブランドの生産は2017年をもって終了しています。

Prev

Next

パジェロの森・ふるさとの山再生活動を開始

パジェロの森・ふるさとの山再生活動を開始

当社は4代目パジェロ発売を機に、南アルプス山麓に広がる山梨県早川町硯島財産区の山林(約3ヘクタール)を「パジェロの森」と命名し、荒廃が進む森林の保護・育成活動への取組みを始めました。同年11月30日には、環境保護活動で実績のある財団法人オイスカ※と山梨県の協力の下、早川町との間で「パジェロの森・ふるさとの山再生活動」に関する覚書を交わしました。2007年(平成19年)6月に、「パジェロの森・ふるさとの山再生活動」の式典を行い、活動を開始しました。

以降、悪天候により活動ができない年を除き、毎年、社員ボランティアによる植林活動や下草刈りなど森林を守る活動を実施してきましたが、2012年(平成24年)の台風4号により壊滅的な被害を受け、同所における活動が不可能となりました。

その後、2014年(平成26年)に早川町より新たな活動場所となる湯島地区の町有森(約7.23ヘクタール)の無償提供を受け、9月17日に第二期「パジェロの森・ふるさとの山再生活動」に関する覚書を交わし、先10年間にわたって本活動を推進していくことを約束しました。この覚書に基づいて、当社は現在もこの森林を守る活動を続けています。

※ 財団法人オイスカ

アジア太平洋地域を中心に農林業を通じた人材育成を主目的として1961年(昭和36年)に設立された国際協力NGO。本部は東京都に所在。

Prev

Next

キッザニア東京に出展

Jリーグで浦和レッドダイヤモンズが初優勝

2007

三菱オートクレジットリース株式会社を2社に分割

本社を港区芝に移転

電気自動車「i-MiEV」の性能評価実験を電力会社と開始

電気自動車「i-MiEV」の性能評価実験を電力会社と開始

当社は、電力会社と次世代電気自動車「MiEV(ミーブ、Mitsubishi innovative Electric

Vehicle)」と共同研究中でしたが、研究車両のi-MiEVを東京電力株式会社(以下、東京電力)と九州電力株式会社(以下、九州電力)に1台ずつ納車し、電力会社における業務車両としての適合性や、急速充電インフラとの整合性などの確認に用いる性能評価を実施すると発表しました。

この性能評価は、共同研究の第1段階であり、東京電力で開発した急速充電器との整合性や、業務車両としての適合性(航続距離、動力性能、使い勝手など)について評価を実施し、充分な性能が確保されていることが確認されました。

その後、2008年(平成20年)2月には共同研究の第2段階として、電池やモーターなど電気自動車(EV)の主要コンポーネントを改良し、航続距離を拡大させたi-MiEV実証走行試験車(計10台)を東京電力に納車しました。

この実証走行試験で当社は、研究車両の供給や実証走行データの分析を行い、東京電力は支社等にi-MiEVを順次配備し、業務車両として使用実証走行におけるデータの収集や実用性の評価を担当し、実際の運転環境における総合的な性能や市場での受容性を確認しました。

更に同様の実証試験を、九州電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、沖縄電力株式会社、北海道電力株式会社、北陸電力株式会社、海外の電力会社や政府とも実施し、i-MiEVの市場投入に向けた準備しました。

Prev

Next

株式会社MMCウイングを設立

株式会社MMCウイングを設立

当社は障がい者の雇用推進を目的として、100%出資により株式会社MMCウイングを設立しました。同社は、同年10月25日に特例子会社※として厚生労働大臣より正式に認定されました。

同社の従業員は、メールの集配・分類・発送、資源ゴミの収集・リサイクル用の分別、自動車構成部品の組み付け、部品の梱包・ラベル貼付、緑化作業などに取り組んでいます。

※ 特例子会社とは、障がい者の雇用の促進等に関する法律第44条の規定により、規定の要件を満たした上で厚生労働大臣の認可を受けて設立した子会社をいいます。

Prev

Next

国内連結販売会社29社を5社に統合

三菱自動車ロジテクノ株式会社を設立

三菱自動車ロジテクノ株式会社を設立

当社は、完成車両の輸送業務を担う三菱自動車ロジスティクス株式会社と車両の点検・整備業務を担う三菱自動車テクノサービス株式会社を統合し、三菱自動車ロジテクノ株式会社を設立しました。

この統合は、事業再生計画初年度から取り組んできた関係会社統廃合の一環であり、統合により車両の輸送と点検・整備業務の一元管理が実現しました。

統合した、三菱自動車ロジスティクス株式会社は、当社製品の国内における陸上・海上輸送並びに輸出出荷など、輸送業務の総元請会社として、1979年(昭和54年)7月に菱和自動車輸送株式会社と菱藤海運株式会社が合併してダイヤ自動車輸送株式会社が発足、その後1991(平成3)年7月にダイヤ自動車輸送株式会社が社名を変更し設立された会社、また三菱自動車テクノサービス株式会社は、各地の配車センターにおいて新車点検整備などを担当していた新菱自動車整備株式会社が1990(平成2)年10月に社名を変更し設立された会社でした。

なお、当社の完成車両の輸送業務は、2019年(令和元年)7月より株式会社ゼロが担当しており、現在、三菱自動車ロジテクノ株式会社は部用品販売や新車点検業務、リマニファクチャ業務などを担当しています。

Prev

Next

自動変速マニュアルトランスミッション「Twin Clutch SST」を発表

自動変速マニュアルトランスミッション「Twin Clutch SST」を発表

当社は、マニュアルトランスミッション以上に俊敏な変速を可能とするトランスミッション「Twin Clutch SST(Sport Shift

Transmission):ツイン クラッチ エスエスティ(スポーツ シフト

トランスミッション)」を開発しました。

一般的なマニュアルトランスミッションの変速においては、クラッチ操作とシストレバーによるギア操作を必要としますが、「Twin

Clutch

SST」においては、奇数ギア(1、3、5速)用クラッチと偶数ギア(2、4、6速)用クラッチと2系統のクラッチを持つことにより、それぞれのクラッチを自動的に切り換えることによって、タイムラグの無い変速を可能としました。

また、トルクコンバーターを介さずクラッチでダイレクトに動力を伝達するため、パワーロス(動力損失)も少なく、また、構造をシンプルにできるため重量も抑えられるため、燃費の向上につながります。

さらに、走行シーンに合わせた以下の3つの変速プログラムを用意し、街乗りからワインディング走行まで幅広い走りに対応できるシステムとしました。

「Normal」モード

市街地など通常の走行を想定したモード。低回転で変速するため、変速が滑らかで快適性や燃費を考慮した変速パターン。

「Sport」モード

ワインディング走行やエンジンブレーキが必要な場合を想定したモード。「Normal」モードより高回転で変速し、変速自体も素早く行うため、ダイレクト感のあるアクセルレスポンスを実現する変速パターン。

「S-Sport」モード

「Sport」モードより、さらに高いエンジン回転数で変速し、更に素早い変速が可能なスポーツ走行に適した変速モード。

なお、「Twin

Clutch SST」は同年10月1日に発売したランサーエボリューションⅩに初めて搭載しました。

Prev

Next

車両運動統合制御システム「S-AWC」を発表

車両運動統合制御システム「S-AWC」を発表

当社は、4輪への駆動力、ブレーキ力の制御を軸として車両の運動を統合的に制御するシステム「S-AWC(Super All Wheel

Control):スーパー オール ホイール

コントロール」を開発し、同年10月1日に発売のランサーエボリューションⅩに初めて搭載しました。

「S-AWC」は、当社独自の制御システムである「AYC」にブレーキ制御を追加するとともに、「ACD」、「アクティブスタビリティコントロール(ASC)」、「スポーツABS」と4つのシステムを統合制御することで、通常走行から緊急回避時までの広範囲な走行状況で駆動性能、旋回性能、および安定性能を向上させるステムです。

【システム説明】

(1)

AYC(Active Yaw

Control/アクティブヨーコントロール)

走行状況に応じて後輪左右のトルク差をコントロールすることで、車体に働くヨーモーメント(旋回力)を制御し、旋回性能を向上するシステム。また、左右輪間のスリップを抑制する制御により、LSD(Limited

Slip Differential:リミテッド スリップ デファレンシャル)効果を発揮し駆動性能も向上。

「AYC」は、1996年8月に発売されたランサー

エボリューションIVに世界で初めて採用され、2003年1月発売のランサー

エボリューションVIIIでは、デファレンシャル機構を変更することで最大トルク移動量を約2倍に増大した「スーパーAYC」へ進化。

(2) ACD(Active

Center

Differential)

走行状況に応じて、前後輪の回転差を制限する力をフリー状態から直結状態までコントロールすることで、前後輪へ伝達される駆動力を最適に配分し、操舵応答性と駆動性能を高次元で両立させるシステム。

(3)

アクティブスタビリティコントロール(Active Stability

Control)

緻密なブレーキ圧制御とエンジン出力制御により、車両姿勢を安定させながら駆動力を確保するシステム。滑りやすい路面などで発生する駆動輪の空回りを防止することで加速時の駆動性能を向上させるとともに、緊急回避時などの急激なハンドル操作によって生じる車両の横滑りを抑制して車両の安定性能を高める。

(4)

スポーツABS(Sport Anti-lock Brake

System)

急ブレーキや滑りやすい路面でブレーキを踏んだときに発生する車輪のロックを防止し、制動力・ステアリング操作性・車両安定性を維持するシステム。ヨーレイトセンサーやブレーキ圧センサーの情報を活用することで、旋回中の制御性能を向上。

Prev

Next

株式会社リチウムエナジージャパンを設立

株式会社リチウムエナジージャパンを設立

当社は株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション(以下、GSユアサ)、三菱商事株式会社(以下、三菱商事)とともに、電気自動車(EV)に使用可能で大容量かつ高性能なリチウムイオン電池を製造する合弁会社設立に向け、2007年5月に協議を開始し、当社15%、三菱商事34%、株式会社ジーエス・ユアサ・パワーサプライ51%の出資比率で『株式会社リチウムエナジージャパン』(以下、LEJ)をGSユアサ京都本社内に設立しました。

その後、2008年(平成20年)7月31日にGSユアサが滋賀県草津市に工場用地と建屋を取得、LEJがこれを借り受け、世界初の電気自動車用大容量リチウムイオン電池量産工場となる草津工場を設置しました。同工場では、2009年(平成21年)6月より電気自動車用リチウムイオン電池「LEV50(セル容量

50Ah)」を年産20万セル(約2,300台分に相当)生産し、7月発売した新世代電気自動車「i

MiEV(アイ・ミーブ)」に搭載されました。さらに、2010年(平成22年)4月には年産40万セルの第2生産ラインを増強しました。

2011年(平成23年)7月9日、LEJはさらなる事業規模拡大のため、滋賀県栗東市に建設した新工場に本社を移転しました。

Prev

Next

2008

中期経営計画「ステップアップ 2010」を発表

豪州三菱自動車(MMAL社)の車体工場を閉鎖すると発表

企業メッセージ「Drive@earth」を制定

2009

中国に、三菱汽車銷售(中国)有限公司を設立

ダカールラリーにおけるワークス活動終了を発表

キッザニア甲子園に出展

「三菱自動車グループ 環境ビジョン2020」を発表

PSA社に電気自動車「i-MiEV」をOEM供給契約を締結

関西電気自動車普及推進協議会を設立

関西電気自動車普及推進協議会を設立

当社は、三菱商事株式会社、三菱オートリース株式会社および関西電力株式会社の3社と関西地域における電気自動車の普及拡大を目的に『関西電気自動車普及推進協議会』を設立する内容の覚書を締結しました。その後、トヨタ自動車株式会社、本田技研工業を会員に加えた6社で協議会を構成しています。

同協議体は、関西地域で先行実施されていた大阪府、京都府、福井県、京都市の協議会等と連携しつつ、電気自動車の普及拡大および充電インフラの整備に関する取組みを実施することで、低炭素社会の実現に貢献しています。

Prev

Next

2010

CHAdeMO協議会を設立

CHAdeMO協議会を設立

電気自動車のさらなる普及に必要不可欠な急速充電器の設置箇所の拡大、および充電方式の標準化を図ることを目的に、当社、トヨタ自動車株式会社、日産自動車株式会社、富士重工業株式会社、東京電力株式会社の5社を幹事会員として、CHAdeMO協議会を設立しました。初代会長には、東京電力株式会社の会長が就き、自動車会社、電力会社のほか、充電機器メーカー、充電サービス提供企業、およびこれを支援する企業や行政など、海外企業19社を含む158社・団体が正会員、賛助会員として参加しました。

CHAdeMO協議会は、急速充電器の技術改良や、充電方式の標準化活動に加え、国際貢献の観点から、国内で培った急速充電器整備に関する知見を広く海外に提供することなどを通じて、運輸部門のCО2排出量削減に大きく貢献する電気自動車(プラグイン・ハイブリッド車を含む)の普及に現在も取り組んでいます。

なお、「CHAdeMO」とは、標準化を推進する急速充電器の商標名で、「CHArge

de

MOve=動く、進むためのチャージ」、「de=電気」、「クルマの充電中にお茶でも」という3つの意味を含み、命名されました。ロゴマークは、Chargeを意味する回路記号の電池マークと、Moveを意味する動きのある曲線を組み合わせて明るい未来、幸福感を想像させるスマイルマークを表現しています。また、色はエコロジカルな緑茶のグリーンとしています。

Prev

Next

ロシアに、PSA社とともに車体組立工場を設立

ロシアに、PSA社とともに車体組立工場を設立

当社は、2005年(平成17年)7月11日にPSAプジョー・シトロエン(以下、PSA社)と、新プラットホーム(車台)をベースに開発した新型SUV※をPSA社に年間30,000台供給する提携契約を締結し、協業を開始しました。

当社は生産工場の稼働率を高めることで大幅な生産性の向上を図ることができ、PSA社は拡大するSUV市場において、プジョー、シトロエン両ブランドのSUVラインナップ充実を図ることで新たな顧客を獲得が期待できるという両社にメリットのある協業でした。

2007年(平成19年)1月には、PSA社よりディーゼルエンジンの供給を受ける契約を締結し、2009年(平成21年)9月には、当社が日本国内で販売していた新世代電気自動車『i-

MiEV(アイ・ミーブ)』の開発供給に関する基本契約を締結するなど、同社との協業事業は拡大しました。

このような協業関係を背景として、2008年(平成20年)5月に当社とPSA社は、新たな協業事業としてロシアで車両を生産するための合弁事業に関する基本契約両社を締結、同年6月に当社30%、PSA社70%の資本比率で、ロシア・カルーガ州に合弁車両組立工場を着工、2010年(平成22年)4月23日に竣工しました。

新工場の稼働は、ロシアにおける自動車市場を強化すると共に、需要回復が見込まれる同市場への販売拡大に向けた大きな一歩となりました。

この工場では、同月から「プジョー308」のセミノックダウン生産を開始し、順次両社の生産車種を増やし、2012年(平成24年)7月より本格生産を開始しています。現在においても当社における欧州仕様車の生産拠点として重要な位置を占めています。

同工場における当社製生産車種:アウトランダー、パジェロスポーツ

※当社名:アウトランダー プジョーブランド名:プジョー4007 シトロエンブランド名:シトロエンCクロッサー

Prev

Next

次世代EVプロジェクトに参加

次世代EVプロジェクトに参加

当社は、環境モデル都市、京都議定書誕生の地として、低炭素社会の実現を目指し、「歩くまち・京都」の推進と電気自動車(EV)をはじめとした次世代自動車の普及・促進に努める京都市、日産自動車株式会社、株式会社堀場製作所とともに、電気自動車(EV)の普及促進、交通事情にあった車利用システムの開発、エコドライブの普及促進について連携して取り組む「次世代EV京都プロジェクト」を立上げ、協定を締結しました。

次世代EV京都プロジェクトの取り組みとしては、

電気自動車(EV)の普及促進、京都の交通事情にあった車利用システムの開発、環境にやさしい運転・エコドライブの普及促進を行ってきました。また、EVシンポジウムの開催や京都市が管理する京エコドライブ・ホームページを活用したエコドライブ度コンテスト「E1グランプリ」の開催など、様々な実証実験を行いました。

なお、本協定は同様の取組みが全国的に拡大するなど協定の目的である運輸部門における低炭素社会の実現及び京都の公共交通利用促進に一定の役割を果たしたとして、2019年(令和元年)12月24日をもって解約となりました。

Prev

Next

家電量販店、通信販売で電気自動車「i-MiEV」を販売

2011

中期経営計画「ジャンプ 2013」を発表

リチウムイオン電池の2次利用事業モデルの実証実験を開始

リチウムイオン電池の2次利用事業モデルの実証実験を開始

当社は、株式会社 GSユアサ(以下、GSユアサ)、三菱商事株式会社(以下、三菱商事)、株式会社 リチウムエナジー

ジャパン(以下、LEJ社)とともに、i-MiEV(アイ・ミーブ)に搭載されているリチウムイオン電池の2次利用事業に関するイニシャル・モデルケースとして、京都市南区にあるコンビニエンスストア「ローソン吉祥院里南店」において、「電気自動車(以下、EV)用リチウムイオン電池2次利用事業開発のための実証試験」を日本で初めて開始しました。

実証実験では、GSユアサが開発した「PV-EVシステム」を活用し、太陽光発電による電力をi-MiEVより取外したLEJ社製リチウムイオン電池「LEV50」に貯蔵、その電力をGSユアサのEV用急速充電器「EVC-20KD」を用いてEVに急速充電するという実証実験でした。このシステムは、受配電設備の追加投資や電力契約を変更することなく急速充電器を設置できることが最大の特長で、自然エネルギーで発電した電力をEVに充電し、走行することで、発電からEV走行に至るまでの二酸化炭素(CO2)排出量をゼロにすることが可能となります。

更にシステムを構築すると、災害等で既存の電源系統が停電しても、太陽光発電によりEVを充電できるだけでなく、非常用コンセントから電力を供給することが可能な災害に強いシステム構成となります。2011年(平成23年)11月21日、GSユアサはこの実証試験を踏まえ、防災対応型EV急速充電システム「PV-EVシステム」を発売しました。

Prev

Next

株式会社NMKVを設立

株式会社NMKVを設立

当社と、日産自動車株式会社(以下、日産自動車)は、2003年(平成20年)8月に当社が日産自動車に対し軽商用車をOEM供給する製品供給契約を締結したことから始まり、2005年(平成22年)に当社から日産自動車対し軽乗用車のOEM供給開始、2007年(平成24年)には、日産自動車の当社に対する小型商用車のOEM供給開始と、両社間においてOEM供給を拡大していました。

更に、2010年(平成22年)12月14日に日産自動車と事業協力関係の拡大について合意し、日本市場向けの軽自動車の商品企画、開発を行う50:50の合弁会社の設立プロジェクトを検討していましたが、2011年(平成23年)5月19日、契約を締結し、両社50%ずつの出資比率で、合弁会社を設立しました。

そして、2011年6月20日、新合弁会社の名称を株式会社NMKV(以下、NMKV)とし、当社と日産自動車の日本市場における将来の軽自動車の商品企画とエンジニアリングで、両社それぞれが持つ商品企画の強みを生かしてお客さまへ提案力に優れた商品を企画し、また、車両の設計・開発、部品調達等の領域についても、両社の強みを融合し、競争力のある商品を市場に投入していく事業内容を発表しました。

なお、NMKVによる共同開発軽自動車として、以下の車両の商品企画・開発をしています。

・3代目eKワゴン(日産ブランド:デイズ)

・初代eKスペース(日産ブランド:デイズルークス)

・4代目eKワゴン(日産ブランド:2代目デイズ)

・初代eKクロス(日産ブランド:デイズハイウェイスター)

Prev

Next

アイドリングストップ機能「オートストップ&ゴー(AS&G)」を発表

アイドリングストップ機能「オートストップ&ゴー(AS&G)」を発表

「オートストップ&ゴー(AS&G)」は、信号待ち等の際、自動的にエンジンを停止させることにより、燃料の消費量を抑制するアイドリングストップ機能です。

発表当時、すでに欧州向けのASX(日本名:RVR)、ランサー(日本名:ギャラン

フォルティス)等のマニュアルトランスミッション車にアイドリングストップ機能を搭載していましたが、新たにCVT搭載車向けに新開発し、エンジン、CVT、アクティブスタビリティコントロール(ASC)、エアコン等を制御する既存のシステムに、AS&G制御用のコントロールユニット(AS&G

ECU)を追加して、車両を統合制御しました。

同時期に開発された新型MIVECエンジンと組み合わせることで、エンジンをスムーズに再始動し、AS&Gを搭載していない車両から乗り換えても違和感のない発進性能を実現しました。また、停止状態のエンジンが再始動してタイヤへ動力が伝達されるまでの間、車両の統合制御によってブレーキ力を保持し、坂道等での車両のずり下がりを防止する機能も追加しました。

当社は中期経営計画「ジャンプ2013」における重点施策の一つとして、同年1月20日に「三菱自動車 環境行動計画2015」を発表・推進しており、2015年時点での目標として、自動車(新車)1台あたりの走行時のCO2排出量を、世界全体平均で2005年度比25%低減する目標を掲げ、さらに「三菱自動車グループ

環境ビジョン2020」では、同じく2005年度比50%低減を目指していました。

これを踏まえ、当社はプラグインハイブリッド車など電動車両の開発・商品化を進め、AS&G機能の採用など、内燃機関の燃費向上技術について積極的な開発を進めています。

なお、AS&Gは、この日に一部改良を行ったRVRに国内で初めて搭載されました。

Prev

Next

東日本大震災復興支援プロジェクト結(ゆい)の支援活動に参加

東日本大震災復興支援プロジェクト結(ゆい)の支援活動に参加

当社は、東日本大震災発生後、義援金や電気自動車「i-MiEV(アイ・ミーブ)」の被災地への貸与、被災地高校生の積極的な採用活動など様々な形で被災地への支援を行ってきましたが、更なる支援活動として、官民連携の被災地支援コンソーシアム「プロジェクト結(ゆい)」に参加しました。

活動当初は、社内公募で参加者を募り、主に宮城県石巻市を中心に教育物資の仕分けや配送、仮設住宅や学校で子供達と一緒にスポーツやお絵かき、紙芝居といった子供の学びと遊びの支援を行いました。

その後、復興状況に合わせた一時保育施設の運営など活動幅の拡大による継続的な支援要請があり、2013年(平成25年)5月より社員が利用する社内の自動販売機の購入金額の一部を同プロジェクトが運営する託児・学童保育施設「結のいえ」の活動資金として寄付する飲む支援活動を開始しました。飲む支援による寄付額は累計約1,360万円となりました。

プロジェクトの活動趣旨に賛同し、継続的に支援を行ってきましたが、託児・学童保育施設「結のいえ」の運営主体が地元企業に引き継がれるなど、被災地が復興のステージから自立のステージへと進み、復興支援という当初目的を達成したと判断し、支援を2018 年 12 ⽉に終了しました。

なお、飲む支援は現在も継続し、「公益財団法人みちのく未来基金」への寄付を行っております。

Prev

Next

2012

名古屋製作所に塗装工場を新設

1500W電源供給装置「MiEV power BOX」を発売

1500W電源供給装置「MiEV power BOX」を発売

当社は、東日本大震災における被災地支援として電気自動車i-MiEV(アイ・ミーブ)を貸し出した経験から、復旧が進まない地域での電力需要にこたえるため、電気自動車から大電力の取り出しを可能とする「MiEV

power BOX(ミーブ

パワーボックス)」を開発し、この日、i-MiEV(アイ・ミーブ)、MINICAB-MiEV(ミニキャブ・ミーブ)のオプションとして、全国の系列販売会社を通じて発売しました。

「MiEV

power

BOX」は、i-MiEV、MINICAB-MiEVの急速充電コネクターに接続し、大容量の駆動用バッテリーに蓄えられた電力の一部を、交流(AC)100Vで最大1500Wまで取り出すことができる装置で、外出先や非常時において各種家電製品等への電力供給を主に想定しています。駆動用バッテリー16.0kWh仕様車(満充電)に接続して、1500Wで連続使用した場合、約5~6時間使用することが可能で、これは一般家庭の約1日分の電力消費量に相当します。

開発目的であった大規模災害等の非常時の電源供給としての活用のほか、太陽光発電・風力発電等の再生可能エネルギー導入の推進や電力エネルギーの効率的な利用を目的としたスマートグリッドの実現など、電気自動車(EV)の大容量バッテリーの蓄電能力は注目されており、“環境問題への対応”だけでなく、“エネルギー需給逼迫への対応”という観点からも、「MiEV

power BOX」をはじめとした電気自動車における関連技術の研究・開発を当社は進めています。

Prev

Next

EV技術センターを新設

予防安全技術「e-Assist」を発表

予防安全技術「e-Assist」を発表

「e-Assist」は、電波レーダー※1やカメラ※2によって、安全かつ快適なドライブをサポートする予防安全技術で、先行車との車間を維持しながら走行する「レーダークルーズコントロールシステム(ACC)」、先行車との車間距離が縮まった場合に自動ブレーキによって衝突の回避または被害の軽減をサポートする「衝突被害軽減ブレーキシステム(FCM)」、走行車線から逸脱しそうな場合にドライバーに警報で注意を促す「車線逸脱警報システム(LDW)」の3つの機能から構成されており、長距離運転や夜間・悪天候など、比較的事故の起こりやすい状況において、ドライバーの安全な走りをアシストする技術です。

現在搭載している「e-Assist」は、この3機能に「誤発進抑制機能」を加え、予防安全技術の更なる向上を図っています。

当社は、この「e-Assist」をはじめ、衝突安全強化ボディ「RISE(Reinforced

Impact Safety

Evolution)」や「SRSエアバッグ」、車両の横滑りを抑える「アクティブスタビリティコントロール(ASC)」などの安全・安心装備を積極的に市販車に採用しています。

なお、「e-Assist」を国内で初採用した車両は、2012年10月にフルモデルチェンジしたアウトランダーでした。

※1 電波レーダー

フロントグリルの内側に装着され、先行車を検知して車間距離や相対速度を監視します。検知範囲が広く(最大検知距離:約200m)、逆光や雨天、夜間走行時などでも検知能力が安定している電波(ミリ波:77GHz)レーダーを用いることで、高い信頼性を確保しています。

※2 カメラ

フロントウインドシールド上部に装着され、前方の車線位置を監視します。レンズが曇りにくくなるよう、ウインドシールド内側に密着してカメラを装着することで、高精度を維持しました。

Prev

Next

中国に、広汽三菱汽車(GMMC)を設立

中国に、広汽三菱汽車(GMMC)を設立

当社:33%、広州汽車集団股份有限公司(以下、広州汽車):50%、三菱商事株式会社(以下、三菱商事):17%の出資比率で、中国

湖南省長沙市に合弁会社広汽三菱汽車有限公司(以下、広汽三菱汽車)を設立し、同日に営業を開始しました。

広汽三菱汽車は、同年10月よりASX(日本名:RVR)の生産を開始、更にその後、2013年(平成25年)にパジェロスポーツ(海外限定モデル)、2016年(平成28年)にアウトランダー、2018年(平成30年)にエクリプスクロスの生産を開始するなど、中国における重要な完成車工場となっています。

Prev

Next

国土交通省が軽自動車のエンジンオイル漏れ不具合により当社を立入り検査

国土交通省が軽自動車のエンジンオイル漏れ不具合により当社を立入り検査

2005年(平成17年)に軽自動車のエンジンに装着しているクランクシャフトのオイルシールが抜けるという不具合が発生し、その後多発していることに対して、当社は国土交通省より継続的な指導を受け、2010年(平成22年)11月11日にリコールを届出ました。また、2012年(平成24年)1月26日には対象期間を追加する2度目のリコールを届出し、同年3月19日には前回リコール届出において対象車両の選定ミスがあったことから対象車両を追加する3度目のリコール届出を行いました。

さらに、同年12月19日には対象範囲を拡大する4度目のリコール届出を行い、国土交通省に対して、これまでのリコール届出に関する問題点について検証した社内調査結果報告書を提出しました。

この社内調査結果を踏まえ、国土交通省は当社に対して口頭による厳重注意、2012年(平成24年)12月25日~27日にかけて、当社に対して立入り検査を実施しました。

この立入り検査等において法令に違反する行為は見つかりませんでしたが、実際に不具合が継続して発生しているにもかかわらず、リコール届出に対する消極的な姿勢は「コンプライアンス順守の観点」および「お客様第一の視点」から外れた行為でした。

Prev

Next

2013

震災遺児奨学基金「みちのく未来基金」を支援

震災遺児奨学基金「みちのく未来基金」を支援

当社社員の有志による「三菱自動車STEP募金」は、公益財団法人日本ユニセフ協会の「東日本大震災緊急募金」への寄付など、東日本大震災復興支援活動を支援していましたが、「東日本大震災緊急募金」がその目的を果たしたとして終了したことから、「公益財団法人みちのく未来基金」を新たな支援先として選定し、継続的に寄付を行うことと致しました。

復興の礎となるべき子どもたちが、その夢や希望を諦めずに成長し、故郷の復興のために役立ってほしいとの願いを込め、進学支援のための奨学基金「公益財団法人みちのく未来基金」を新たな支援先としました。

みちのく未来基金は、東日本大震災において両親もしくは片親を亡くした遺児・孤児のうち、大学、短期大学、各種専門学校に進学する生徒を対象に奨学金を給付するもので、東日本大震災が発生した年の0歳児が大学を卒業するまで、四半世紀にも及ぶ大変長い活動です。

みちのく未来基金への寄付総額は、18年末現在で約1500万円となっており、また、2016年(平成28年)3月11日には同基金から東北地方における子供たちの送迎において活用したいとの要望があり、デリカD:5を1台寄贈しました。

Prev

Next

中期経営計画「ニューステージ2016」を発表

2014

優先株式を消却

優先株式を消却

当社は、米国での販売台数減、販売促進費の増加及び販売金融事業における損失、更にはリコール問題による信頼失墜により、会社存続を問われる危機に直面し、2004年(平成16年)5月21日に「事業再生計画」を発表、資本増強策として三菱重工業株式会社や三菱商事株式会社、株式会社東京三菱銀行(現、株式会社三菱UFJ銀行)、三菱信託銀行株式会社(現、三菱UFJ信託銀行株式会社)など三菱グループ企業を主な引受先として優先株式を発行しました。

しかし、再生資金を有利子負債等の返済に充てざるを得ず、急速な資金不足が生じたため、2005年(平成17年)1月28日に「三菱自動車再生計画」を発表し、新たな資本増強策として、三菱グループ3社(三菱重工業株式会社、三菱商事株式会社、株式会社東京三菱銀行)への普通株式及び優先株式発行によるさらなる増資を実施しました。

その後、三菱グループ企業などの財政支援のもと、2012年度には経常利益及び当期利益ともに過去最高益を更新、2013年(平成25年)には累積損失を解消するなど、業績及び財務体質が改善しました。

2013年(平成25年)11月、当社は普通株式の公募増資により優先株式を全数取得・全量処理し、普通株主の皆様への復配を実現するため、「三菱自動車

資本再構築プラン」を公表。同年12月に臨時株主総会を開催し、その決議をもって優先株式を消却、2013年度末に普通株主の皆様に16年ぶりに配当を行うことができました。

Prev

Next

植樹ボランティア活動「瓦礫を活かす森の長城プロジェクト」に協賛

植樹ボランティア活動「瓦礫を活かす森の長城プロジェクト」に協賛

当社は、東日本大震災発生後より、電気自動車『i-MiEV(アイ・ミーブ)』の被災地への貸与、被災地高校生の積極的な採用など、様々な形で被災地復興への支援を継続してまいりました。

これらの活動に続き、東日本大震災の被災地支援を目的とする「公益財団法人

瓦礫を活かす森の長城プロジェクト(現、鎮守の森のプロジェクト)」に賛同し、電気自動車『MINICAB-MiEV TRUCK(ミニキャブ・ミーブ

トラック)』を5台無償貸与しました。

5月31日、同プロジェクトが実施した植樹活動「第2回 宮城県岩沼市 千年希望の丘植樹祭2014

~1,000年先の子どもたちへ10万本の植樹~」の苗木や給水タンクの運搬などに『MINICAB-MiEV TRUCK(ミニキャブ・ミーブ

トラック)』が活用され、現地の販売店である東北三菱自動車販売株式会社は、当該車両を充電に協力しました。また、6月14日に沿岸部において同プロジェクトが推進する植樹活動「いのちを守る森の防潮堤」には社員ボランティアが参加しました。

Prev

Next

合同会社日本充電サービス(NCS)を設立

名古屋製作所が累計生産500万台を達成

2015

インドネシアに、MMKI社を設立

インドネシアに、MMKI社を設立

当社は、2013年(平成25年)に発表した中期経営計画『ニューステージ2016』において、「持続的な成長」と「企業価値の向上」を実現するため、アセアン地域を最重要市場とし、タイではトライトンをフルモデルチェンジ、フィリピンでは新工場での生産を開始するなど、新たなプロジェクトを立ち上げてきました。

更に、1970年(昭和45年)から生産・販売を続けてきた、世界第4位の人口を有し、経済成長と共に需要の増加が期待されるインドネシア市場においては、2014年(平成26年)末に累計130万台(小型商用車及び乗用車)の販売を達成していました。そこで当社、三菱商事株式会社(以下、三菱商事)及び現地パートナーであるPT

Krama

Yudha(以下、KY社)の3社は、生産合弁会社ミツビシ・モーターズ・クラマ・ユダ・インドネシア(以下、MMKI社)を設立、また同日に新工場建設を発表、3月24日には起工式を執り行い、2017年(平成29年)4月25日、ジャカルタ市の東37㎞に位置するGIIC工業団地に工場を開所しました。同工場は650億円の投資により最新鋭の設備機能を備え、従業員数は3000人、最大生産能力は年間16万台を擁しています。

なお、同工場で生産した車両の一部はアセアン各国に輸出、タイに続くアセアンの主要生産拠点として重要な役割を果たしています。

同工場にて生産車されている当社製品:エクスパンダー・パジェロスポーツ・コルトL300

Prev

Next

各事業所に電動車両用充電器1,162基を設置

各事業所に電動車両用充電器1,162基を設置

当社は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリット車(PHEV)で通勤する社員の利便性向上のため、本社地区(東京都港区)、岡崎地区(愛知県岡崎市)、京都地区(京都府京都市)、滋賀地区(滋賀県湖南市)、水島地区(岡山県倉敷市)の各事業所内の従業員駐車場、社宅・寮などに、充電器1,162基(急速充電器8基、普通充電器1,154基)を増設し、全事業所合計で1,200基を超える電動車両用充電器を設置しました。

また、来客用駐車場へ充電器(急速充電器を含む)を設置し、普通充電器については無料開放しています。

Prev

Next

「三菱自動車 電動車両サポート」のサービス運用を開始

「三菱自動車 電動車両サポート」のサービス運用を開始

当社は、電気自動車「MiEV(ミーブ)」シリーズと「アウトランダーPHEV」のオーナーに向けの充電など各種サービスをパッケージにしたサポートプログラム「三菱自動車

電動車両サポート」サービスを開始しました。

「三菱自動車 電動車両サポート」は、三菱自動車販売会社、高速道路のサービスエリア/パーキングアリア、コンビニエンスストア、道の駅、宿泊施設等に設置された合同会社日本充電サービス(以下、NCS)の充電ネットワークをお得な料金で利用できる充電カードのほか、電動車両オーナーのカーライフを充実させる各種サービスをパッケージにした電動車両オーナーのためのプログラムです。

日常のほとんどを自宅で充電する方にお勧めの月額500円(税抜)のベーシックプラン、自宅以外での充電が多い方にお勧めの月額1,500円(税抜)のプレミアムプラン、そして法人向けの月額1,000円(税抜)のコーポレートプランと、お客さまのカーライフに合わせて3つのプランから選ぶことができます。

また、利用可能な充電器を検索できる会員専用のスマートフォンアプリや万一のトラブルや電欠時のレッカー手配、帰宅費用や宿泊費用などの補償もついた充実のロードサービスなど、充実したサポート内容が付帯しています。

Prev

Next

MMTh社が海外拠点初のテストコースを開設

2016

燃費試験における不正行為が判明

燃費試験における不正行為が判明

2015年(平成27年)、株式会社NMKV(当社と日産自動車株式会社の合弁で設立)が新型車開発の参考にするため、当社が開発を担当したekワゴンの燃費を測定したところ、測定された燃費と国土交通省に届出た燃費との間に大きな乖離があることが判明、報告を受けた当社は原因調査を行いました。

調査の結果、型式指定審査の際、国土交通省へ届出た走行抵抗に実際より燃費を良く見せるための不正な操作をしていたことが判明しました。この結果を受け、燃費試験における不正行為を国土交通省へ報告し、記者会見を行いました。

また、継続調査の結果、販売している車両のみならず、過去に販売した20車種についても不正な操作をしていたことが判明し、社長が引責辞任しました。

さらに、客観的かつ徹底的な調査を行うため、独立性のある外部有識者のみで構成される特別調査委員会を設置し、8月1日に調査報告書を受領、国土交通省へ追加報告しました。

【調査報告書概要】

①燃費試験に使用する走行抵抗を国内法規で定められた計測方法の「惰行法」ではなく、「高速惰行法」により行っていた

②「高速惰行法」で得られたデータの中でも意図的に燃費に有利なものを使用していた

③他車両のデータを利用し、机上計算により走行抵抗を求めていた

また、「惰行法」が定められた1991年(平成3年)当時、当社は国内販売の拡大を進めており、多くの新型車発売を実現するため、短期間で計測可能な「高速惰行法」での計測を続け、手順省略を目的とした不正がシステム化されていたと報告されています。

なお、この不正判明により、軽自動車の生産を同年7月まで自粛するとともに、燃費値の修正、お客様に対する損害賠償を行いました。

当社は2000年(平成12年)、2004年(平成16年)、2012年(平成24年)と続いた品質問題により「コンプライアンス遵守」「お客様第一」「安全第一」、更には「カスタマーファースト」の精神で品質問題の再発防止のための改革に取り組んできましたが、再度お客様の信頼を裏切ることとなってしまいました。

Prev

Next

型式認証取得の問題に関する特別調査委員会を設置

名古屋製作所を岡崎製作所と改称

「電動 DRIVE STATION」を開設

「電動 DRIVE STATION」を開設

「電動DRIVE

STATION」は、太陽光発電システムとV2H機器*1を備え、太陽光発電による電動車両への充電と、電動車両から店舗への電力供給を可能としています。店舗内では、デジタルサイネージシステム*2やタブレット端末などを用いて日本のエネルギー問題に対する電動車の役割、災害時に電動車の外部給電機能がもたらす価値を紹介しています。また、一般家庭のダイニングルームに似せたライフスタイルコーナーでは、停電発生時のV2H機器による電力供給を実演する停電デモンストレーションや、電動車の100V

AC電源(1,500W)で家庭の電化製品を同時に複数使用できる1,500W体感デモンストレーションの実演を行っています。

当社は、この次世代店舗「電動 DRIVE

STATION」の全国展開を推進しており、その第1号店として、関東三菱自動車販売株式会社(現、東日本三菱自動車販売株式会社) 世田谷店(東京都世田谷区)を、この日にリニューアルオープンしました。

なお、現在の「電動

DRIVE STATION」の設置状況は以下のサイトより確認できます。

>https://www.mitsubishi-motors.co.jp/carlife/phev/dendo/index.html

*1:V2H・・・Vehicle

to Home の略。電動車に蓄えた電気を家に供給する仕組み。

*2:デジタルサイネージシステム・・・電子看板。電子的な表示機器を使って情報を発信するシステム。

Prev

Next

日産自動車株式会社が当社株式34%を取得

日産自動車株式会社が当社株式34%を取得

同年5月12日に当社が第三者割当により発行する新株式を、日産自動車株式会社(以下、日産自動車)が全てを引き受け、発行済株式総数に対する割合34%を取得する内容の資本業務提携に関する基本合意書を締結、この合意書を受けて5月25日に日産自動車と戦略提携契約(Strategic

Alliance

Agreement)を締結しました。

その後、日産自動車によるデュー・ディリジェンスを受けておりましたが、第三者割当に係る払込みにおける全ての条件が満たされたため、日産自動車が当社の発行済株式34%を約2,373億円で取得し、筆頭株主となりました。また、これをもって、当社はルノー・日産アライアンスの一員になりました。

なお、ルノー・日産・三菱アライアンスは、2017年(平成29年)9月15日、シナジー効果を年間で100億ユーロへと倍増させる新6か年計画「アライアンス2022(ALLIANCE

2022)」を発表し、共用のプラットフォーム、パワートレイン、次世代の電気自動車、自動運転、コネクテッド技術における協業を加速させています。

Prev

Next

2017

景品表示法に基づく措置命令および、課徴金納付命令を受領

景品表示法に基づく措置命令および、課徴金納付命令を受領

2016年(平成28年)4月20日に判明した燃費試験における不正行為に関して、当社製品のカタログや広告で表示する燃費値が、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という)に定める優良誤認表示行為にあたるとして、消費者庁より景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令を受領しました。

措置については、再発防止策の実施や今後同様の違反行為を行わないことを文書をもって速やかに消費者庁長官へ報告する命令を受けました。課徴金については、2016年(平成28年)4月1日に導入・開始された課徴金制度に基づき4億8,507万円の納付命令があり、2017年(平成29年)3月31日に納付しました。

なお、改正景品表示法施工後、消費者庁が課徴金納付命令を発令したのは当社が初めてとなります。

Prev

Next

社内募金に対するマッチングギフト制度を導入

社内募金に対するマッチングギフト制度を導入

当社は、「三菱自動車STEP募金」※による活動を支援するため、同募金の積立額と同額を会社も寄付する「マッチングギフト」を導入、同年度より会社からも寄付を開始しました。

2019年(平成31年)2月17日には、本制度を活用した大きな寄付事業として、フィリピンに小学校校舎の建設を行いました。この時の寄付総額は、社員募金と会社による同額寄付を合計して300万円となりました。

※2009年度より開始した社員有志による募金で、当社やグループ会社の社員らが自主的に参加して活動しています。参加者は毎月100円(一時金は200円)を積み立てています。

この活動により、2018年末までの10年間で延べ4000人以上が参加し、計約3478万円が集まりました。

Prev

Next

岡崎製作所に社員向け託児所を開設

インドネシアに、MMKSI社を設立

キッザニア東京の三菱自動車出展パビリオンをリニューアル

アライアンス2022を発表

中期経営計画「DRIVE FOR GROWTH」を発表

電力系統安定化(V2G)実証実験を欧州で開始

企業メッセージ「Drive your Ambition」を制定

京都製作所 滋賀工場がエンジン生産台数累計1,000万台を達成

2018

オランダに、MMFS社を設立

岡崎製作所に過ちに学ぶ研修室を開設

岡崎製作所に過ちに学ぶ研修室を開設

2016年(平成28年)4月20日に発覚した燃費不正問題の再発防止策の一環として、当社が過去に起こした自動車の安全や品質に関わる不祥事(過ち)を振り返り、社員それぞれが各自の業務における再発防止を考える場として、岡崎製作所内の技術本館1階に社員研修施設「過ちに学ぶ研修室」を新設しました。

開所後すぐにこの研修室を用いた教育研修を開始し、2019年(令和元年)5月までに開発部門の幹部から一般社員に至るまで全員が受講を終えました。

当社は不祥事を二度と起こさないために、これら過去の教訓を風化させないよう、継続的な取り組みを実施しています。

Prev

Next

技能実習適正化法違反が発覚

技能実習適正化法違反が発覚

当社の岡崎製作所(愛知県岡崎市)では、溶接や塗装技術を習得するために来日したフィリピン人技能実習生を受入れていましたが、溶接技術の習得にあたっていた実習生に対し、実習計画とは異なる車両の組立作業をさせていたことが、法務省と外国人技能実習機構による立ち入り調査により判明しました。

また、調査の結果、同様の不適切な作業指示は、2008年(平成18年)より10年間にわたり続けてられていたことも判明しました。

調査結果をふまえ、2017年(平成29年)11月に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)に基づき、2019年(平成31年)1月25日当社は、法務省及び厚生労働省より27件の実習計画の認定取消し及び1件の改善命令の処分を受けました。

Prev

Next

MMTh社が累計生産台数500万台を達成

電力系統安定化(V2G)実証実験を国内で開始

電力系統安定化(V2G)実証実験を国内で開始

当社と九州電力株式会社、一般財団法人

電力中央研究所、日産自動車株式会社、三菱電機株式会社の5社は、電気自動車(以下、EV)を電力需給の調整に活用するため、EVから電力系統へ電気を供給するV2G(Vehicle to

Grid)技術の実証試験を同年6月より開始すると発表しました。

この実証試験は、EVに蓄電された電力を電力系統に放電することにより、電力の需給調整への活用の可能性を検証するものです。

V2G(Vehicle

to

Grid)技術は、急速に導入が拡大している太陽光発電等の再生可能エネルギーに対する新たな調整力としての活用が期待されており、低炭素社会の実現に繋がる取り組みとして、本実証試験を実施しました。

実証試験の一部は、経済産業省資源エネルギー庁(執行団体:一般社団法人

環境共創イニシアチブ)の「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業」の補助金を受け実施しています。

Prev

Next

全世界の販売店に新店舗デザインの展開を開始

会社法違反の疑いで取締役会長(当時)が逮捕

会社法違反の疑いで取締役会長(当時)が逮捕

当社取締役会長(当時)(以下、元会長)が、日産自動車株式会社(以下、日産自動車)において発覚した金融商品取引法違反(有価証券報告書虚偽記載)の容疑で東京地方検察庁特別捜査部(以下、東京地検特捜部)に逮捕されました。

この逮捕を受け当社は、当社代表取締役及び取締役会長としての業務を遂行することが困難になったこと等を理由に、代表取締役及び会長職から解職し取締役とすることを同月26日開催の取締役会で決議しました。また、当社における同様の不正行為の有無について外部の弁護士事務所に委託し内部調査を行ったところ、当社と日産自動車が折半出資で2017

年(平成30年)6 月に設立したオランダ法人Nissan-Mitsubishi B. V.(以下、NMBV 社)から、元会長がManaging Director

報酬名目等で不正に金銭の支払を受けていたことが判明したと、2019年(平成31年)1月28日に公表しました。

なお、当社及びNMBV

社以外の当社の関係会社においては、不正行為は発見されませんでした。

また、2019年(令和1年)6月21日 第50回定期株主総会において、元会長の取締役職は解任されました。

Prev

Next

2019

本社を港区芝浦に移転

取締役前会長の不正行為に関する内部調査結果を発表

本社に社員向け託児所を開設

指名委員会等設置会社へ移行

指名委員会等設置会社へ移行

当社は、2015年(平成年)12月に「監査役等設置会社」への移行を発表していましたが、燃費不正問題の発覚により延期していました。

しかしながら、同年5月9日、コーポレートガバナンスの更なる強化を図ることが必要であると判断し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性・透明性確保に向けて一層の監督強化及び危機管理の徹底を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行を実現していくことを目的として、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行すると発表しました。これを第50回定時株主総会における定款一部変更として付議し、同総会で承認を得て、当社は同日より「指名委員会等設置会社」に移行しました。

Prev

Next

2020

東京都内で初めてとなる災害時協力協定を港区と締結

「三菱自動車社会貢献STEP活動」の方針を改定、新たにコミュニケーションワード・ロゴマークも設定

設立50周年

ルノー・日産自動車・三菱自動車、競争力と収益性を高める新たなアライアンスの取り組みを発表

中期経営計画「Small but Beautiful」を発表

新環境計画パッケージを策定

タイで『アウトランダーPHEV』の海外初の現地生産を開始

2021

MMCダイヤモンドファイナンス株式会社を三菱自動車ファイナンス株式会社と改称

タイの生産工場で大規模太陽光発電設備の稼働を開始

キッザニア甲子園の三菱自動車出展パビリオンをリニューアル

パジェロ製造株式会社の生産を停止し、工場を閉鎖

カーボンニュートラル化の推進に向けた実証実験を開始

中国・広州モーターショーで新型電気自動車『エアトレック』を世界初披露

2022

ルノー・日産・三菱自動車、アライアンスのロードマップを発表

ルノー・日産・三菱自動車、アライアンスのロードマップを発表

ルノー・日産・三菱自動車3社のアライアンスによる「Alliance2030 ~ 3社の強みを活かし、新たな未来を切り拓く(Alliance 2030:Best of 3 Worlds for New Future)」と題した記者会見が、都内会場とパリを中継して行われました。

今回、本アライアンスは2030年に向けたEVとインテリジェント・コネクテッド・モビリティ、そして投資の分担に関する共通ロードマップを策定しました。

アライアンスは今後5年間で電動化に総額230億ユーロ以上の投資を行い、2030年までに35車種の新型EVを投入するほか、共通のバッテリー戦略、バッテリー技術の革新、220GWhのバッテリー生産能力により、すべてのお客さまに高い競争力と魅力的な商品ラインナップを提供する。また、当社がルノーの最量販車種をベースにした新型ASXをはじめとする2つの新型車を投入し、欧州市場でのプレゼンスを強化すること等を発表しました。

Prev

Next

タイで塗装工場を新たに完成し、開所

株式会社三菱UFJ銀行と「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」契約を締結

株式会社三菱UFJ銀行と「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」契約を締結

ポジティブ・インパクト・ファイナンス(資金使途を限定しない事業会社向け投融資タイプ)とは、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)が策定したポジティブ・インパクト金融原則及び同実施ガイドラインに基づき、企業活動が環境・社会・経済に及ぼすインパクト(ポジティブな影響とネガティブな影響)を包括的に分析・評価し、当該活動の継続的な支援を目的とした融資です。

本契約の締結にあたり、SDGs(持続可能な開発目標)の目標達成に対しインパクトを与える活動として、三菱自動車のマテリアリティ(重要課題)ほかから後述のテーマを選定しました。

SDGs達成にインパクトを与えると評価された三菱自動車の主な活動

・電動車による脱炭素社会への貢献

・環境への負荷低減

・クルマの安全・安心への追求

・アセアン地域経済・社会へ貢献

・ダイバーシティの推進

Prev

Next

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場に移行

200の自治体と災害時協力協定を締結

200の自治体と災害時協力協定を締結

2019年(令和元年)より本格的に当社が進めてきた全国の自治体との災害時協力協定の締結が200例に到達しました。

災害による停電が発生している自治体からの要請にもとづき、災害発生時に改めて自治体と必要事項を確認する時間的ロスをなくし、給電等に活用できる電動車である『アウトランダー』や『エクリプス クロス』のプラグインハイブリッドEV(PHEV)モデルを速やかに被災地・避難所などへ提供できるよう、系列販売会社とともに、全国の自治体と災害時協力協定の締結を目指す「DONDOコミュニティサポートプログラム」を推進していました。

2023年(令和5年)に全国の自治体との協定締結という目標が実現し、250例を超えましたが、今後も全国の自治体や系列販売会社と足並みを揃えながら、電動車の理解促進・普及や災害時の支援体制を強化していきます。

Prev

Next

キッザニア福岡に出展

タイの累計輸出台数500万台を達成

2023

ルノー・日産・三菱自動車、三社のアライアンスをより高いレベルに引き上げる事を目指した、新たな取り組みを発表

中期経営計画「Challenge 2025」を発表

「岡崎アウトランダーの森」で森林保全活動を開始

「岡崎アウトランダーの森」で森林保全活動を開始

2022年(令和4年)6月、「2050年に市域の温室効果ガス排出量ゼロの達成を目指すこと」を表明した岡崎市と更なる連携強化を図るとして、カーボンニュートラル社会の実現に向けた連携協定を締結。

その一環として、2023年(令和5年)3月に岡崎市と「森林保全活動連携協定」を締結し、当社の岡崎製作所や技術センターが立地する岡崎市での地域貢献も目指すとして、岡崎市額田地区の森林(約50.7ヘクタール)を「岡崎アウトランダーの森」と命名し、植林、下草刈り、間伐、除伐、枝打ち、歩道・作業道の整備等の森林保全活動を開始。更に、参加した従業員の環境意識の醸成を図るため森の中でフィールドワークを行っています。

当社は、2030年度までに事業活動CO2排出量を50%削減することを掲げており、自動車の生産活動などにおけるCO2削減活動に加え、こうした森林保全活動を通じたカーボン・オフセットへの貢献を目指します。

山梨県早川町の「パジェロの森」でも森林保全活動を行っており、地域と連携した森林保全活動に取り組んでいます。

Prev

Next

十勝研究所内にオフロードテストコースを開設

十勝研究所内にオフロードテストコースを開設

三菱自動車らしいクルマづくりに向けて車両開発強化のため、十勝研究所内に当社のオフロードテストコースとして新たにTOKACHI Adventure Trailを開設しました。

本格的4WDコース(全長3km、高低差約40m)を体験できるなど、一般向けレジャー施設として1997年(平成9年)から2005年(平成17年)に営業していた当社直営の4WDランド「十勝四駆ランド」(総面積約50万㎡)の設備とコースをリノベーション。

十勝研究所には高速周回路や総合評価路、クロスカントリー良路/砂利路など様々なテストコースがありますが、三菱車の強みである四輪制御技術や耐久信頼性技術をさらに鍛え上げるためにもコースには車体を傾けながら走行するキャンパーや、モーグル、急勾配での走行ができるダカール坂と呼ばれるセクション等、当社車両の様々な性能を確認できる障害が複数造られています。

環境にやさしく、どんな天候や路面でも安全・安心で快適に運転できる、魅力ある三菱自動車らしいクルマづくりに活かされています。

Prev

Next

株式会社MMCウイングを三菱自動車ウイング株式会社に改称

株式会社MMCウイングを三菱自動車ウイング株式会社に改称

同社は2007年(平成19年)の設立から17年目に入り、2023年(令和5年)10月、岡崎・水島に加え、当社 京都製作所内にも事業所を立ち上げ、3つの事業所で計70人の知的・身体・精神・発達障がい者が勤務しています。