レーシングドライバー/モータージャーナリスト

中谷明彦氏

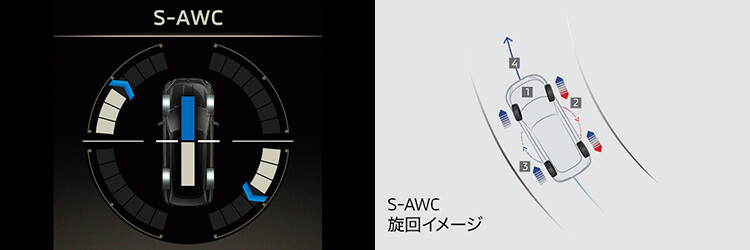

4輪のタイヤ能力をバランスよく発揮できれば、「意のままの操縦性」と「卓越した安定性」を実現でき、ドライバーは安全・安心・快適に運転を楽しむことができる。それが三菱自動車のオールホイールコントロール(以下、AWC)であり、この開発思想のもと三菱自動車は長年にわたって四輪制御技術を進化させてきました。その象徴ともいえる車種が『ランサーエボリューション』です。過酷なラリー競技に参戦しながらクルマを鍛え、多くのモータースポーツ活動を通してAYC(アクティブヨーコントロール)やACD(アクティブセンターディファレンシャル)をはじめとする制御技術を磨いて市販車にフィードバックしてきました。最終形となる『ランサーエボリューションX』では、ブレーキ制御もプラスしたS-AWC(スーパーオールホイールコントロール)として結実させました。ただ、S-AWCはその進化を止めたわけではありません。2010年代に入り、三菱自動車は電動化を進めていきますが、S-AWCについてもさらなる進化を求めてチャレンジを続けています。レーシングドライバーとして『ランサーエボリューション』シリーズの開発に携わり、現在はモータージャーナリストとして活躍する中谷明彦氏に、最新のS-AWCについて語ってもらいました。

限界性能を磨くことの大切さとは

なぜ、三菱自動車はAWCにこだわってきたのでしょうか。「一般のドライバーでもクルマの限界を超えるような状況に陥る可能性がある。そうした危険を回避できるようにするには限界性能を高めるしかありません。『ランサーエボリューション』ではサーキットでのテスト走行を繰り返しながら、クルマの限界性能を高めていきました」と中谷氏。

レーシングドライバーという立場を活かしてサーキットを舞台にAWCの性能を磨き上げた中谷氏

限界性能が求められるのはモータースポーツのような過酷な状況だけでありません。一般の公道で危険な状況になったときに回避する性能もまた限界性能の一つです。一般のドライバーが人生に1度あるかないかの緊急回避の場面が、サーキットではあらゆるコーナーに存在します。三菱自動車はモータースポーツの現場で独自の四輪制御技術を磨くことで、ドライバーに運転する楽しさだけでなく、高い安全性能を提供してきました。

「走行性能を向上させるには四輪制御技術だけではなく、土台となる車両づくりが大切です。まずはクルマをしっかりとつくる。そしてモータースポーツで戦い、そこで培った技術を市販車にフィードバックする。その循環こそが三菱自動車のこだわりだと思います」。

過酷なレースで磨き上げた技術を市販車にフィードバックするのが三菱自動車の基本姿勢

『ランサーエボリューション』シリーズはX(テン)でその使命を終えましたが、三菱自動車のS-AWCはその後もSUVを中心に進化を続けていきます。2012年に発売された『アウトランダー』には電子制御4WDを磨いたS-AWCを採用。続く『アウトランダーPHEV』ではツインモーター4WDをベースとするS-AWCを新たに開発するなど、異なる駆動方式でも積極的にS-AWCを進化させてきています。中谷氏も「『ランサーエボリューション』では前後をつなぐプロペラシャフトやセンターディファレンシャルギアなど機械的な構造で前後輪を制御していました。前後輪を独立したモーターで駆動させるツインモーター4WDでは、それぞれの出力を制御することで前後の駆動力を自在に配分することが可能。瞬時に応答できるだけでなく、制御の幅が飛躍的に広がりました。車両の電動化はS-AWCのさらなる可能性を秘めており、大きなターニングポイントになっています」と、電動化によるイノベーションに注目しています。

前後、そして左右両輪をブレーキも含めて積極的に制御し、安定性を向上

ツインモーター4WDのS-AWCに大幅な進化をもたらした「Pikes Peak International Hill Climb」

電動化によるS-AWCの進化に挑戦しながらも、三菱自動車はその原点である限界性能の向上にもこだわり続けます。量産EVの限界性能を高めるために、2012年から、世界初の量産電気自動車である『アイ・ミーブ』のEVコンポーネントをベースとしたEVシステムを搭載する競技専用車『ミーブ・エボリューション』でパイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム(以下パイクスピーク)に参戦。米国ロッキー山脈で行われるパイクスピークは「雲に向かうレース」として知られたヒルクライム競技で、標高差約1,500mを一気に駆け上がるコースには150を超えるコーナーがあります。このパイクスピークに、三菱自動車はダカールラリーで2連覇した増岡浩を監督兼任選手として送り込み、2年連続で電気自動車クラス2位に入賞。2014年にはグレッグ・トレーシーの駆る『ミーブ・エボリューション』が電気自動車改造クラスの頂点に輝きました。

電気自動車クラスの頂点に立った『ミーブ・エボリューション』(2014年)

SUVタイプとして世界初のプラグインハイブリッドEVである『アウトランダー PHEV』 でも、量産技術の信頼性と先行技術の可能性を検証するため、2013〜15年にアジアクロスカントリーラリーに参戦し、3年連続で完走。2015年にはポルトガル東部ポルタレグレ県で開催されたバハ・ポルタレグレ500に参戦して完走するなど、過酷な道路状況にも想像以上のパフォーマンスを発揮。電動車両の信頼性・耐久性および走破性の高さを実証しました。『ランサーエボリューション』の時代と変わらず、限界性能が求められるモータースポーツを通してS-AWCを進化させただけでなく、技術の伝承や技術者の育成といった側面でも大いに成果をあげました。

クロスカントリーラリーでは市販車ベースながらその性能を大いに発揮

走りが大幅に進化した『アウトランダーPHEV』、最新のS-AWCを試す

2020年代に突入しても、運転の楽しさや優れた安全性を追求するエンジニアたちの情熱は、S-AWCをさらに進化させていきます。2021年にフルモデルチェンジした『アウトランダーPHEV』には、左右輪間の制動力を最適に制御するブレーキ制御式のAYCを後輪にも追加。前輪への負担を軽減し、四輪のタイヤ能力をいっそうバランスよく最大限に引き出すことが可能になりました。2024年には“歴代最高・最強のアウトランダー”にすべく大幅な改良を実施。バッテリー出力を向上させてPHEVシステムの最高出力も約20%向上しました。「走りの印象がかなり異なっています。バッテリーによる後輪の駆動力が明らかに向上するなど、根幹となるクルマの性能が大きく高まっています」と中谷氏も評価します。

進化したS-AWCはサーキットでも性能を発揮

ではS-AWCはどのように進化したのでしょうか。「改良後のS-AWCについては雪道での試乗も行っていて、実際にシステムに手が加えられていることは感じ取れました。四駆の制御も、2モーターの制御も、色々な走行シーンで使い分けができている。更にブレーキ制御式のAYCを組みわせ、減速時の回生ブレーキも組み合わせた統合制御は、格段に良くなっています。三菱自動車にしかできない走りを実現しています」と中谷氏。「動力性能が変わると全体のバランスも変わってきますが、『ランサーエボリューション』時代に達成した“4WDなのによく曲がる”というのは今でもしっかりと受け継がれていますし、改良してパワーが上がっても雪道などタイヤグリップの限界が低いところでも意のままに操れるので、安心して運転できます。『アウトランダーPHEV』に採用された前後2モーターの制御技術は世界的に見てもトップレベルで、S-AWCとの相性もいい。今後、シャシーのつくりやクルマ全体との調和を高めながら、クルマとしてのポテンシャルアップをどう図っていくのか。それがカギになるでしょう」と、長きにわたって三菱の四輪制御技術とともに歩んできた中谷氏らしく、S-AWCを分析しました。

滑りやすい雪道でもS-AWCは意のままの走りを実現

クルマの進化に終わりはありません。中谷氏は「改良後の『アウトランダーPHEV』では、とくにドライ路面でのロードホールディング性、つまり出力が上がった後輪の接地感をさらに高いものにできないかなど、新たな課題も見えたのも事実です。クリアするにはこれまで以上に高い目標を設定する必要あります」と指摘します。こうした試行錯誤を『ランサーエボリューション』でも繰り返してきました。

「当時、走りが進化すると制御も進化させなければならないという“いたちごっこ”を繰り返しました。エンジニアにとっては過酷ですが、だからこそ進化を実現できる。完成度をどれだけ高めても満足することはなく、目標は自ずと高くなり、それを達成することで性能はさらに磨かれていく。今回見えてきたS-AWCでの課題をどうクリアしてくかが楽しみです。三菱自動車なら超えていけるでしょう」と中谷氏は笑みを浮かべました。

モーター出力の向上に対するロードホールディング性など、熟成はさらに続きます

電動化時代でさらに可能性が広がるS-AWC技術

三菱自動車の四輪制御技術の歴史は長く、時代、そしてクルマの進化に合わせて着実に進化してきました。電動化の時代になっても、「意のままの操縦性」と「卓越した安定性」を求めて、S-AWCを磨いていく。その進化は今後もとどまるところなく、常に次の高みを目指して歩みを進めていきます。中谷氏も「最新のS-AWCが最高のS-AWC」と言い切ります。現在では開発現場に足を踏み入れることのなくなった中谷氏ですが、ジャーナリストの立場から四輪制御技術のさらなる進化に大きな期待を寄せています。さて、次に出てくるS-AWCはどのような制御なのでしょうか、今から楽しみです。

【中谷明彦】

大学在学中よりレーサー/モータージャーナリストとして活動。1985年に「ミラージュカップ」の開幕戦で優勝を果たしプロ・レーサーに転向。同年には、グループA車両が熾烈な戦いを繰り広げた第1回インターTECに『三菱スタリオン』で参戦。1988年の全日本F3チャンピオン。レーシングドラーバーの見地からアドバイスを送り、『ランサーエボリュ−ション』V〜Xの開発を陰で支えた。『ランサーエボリューション』を駆って、スーパー耐久レースで50勝を記録、5回の年間覇者となる。